지난 4일 경남 함양군 어린이공원서 어린이들이 공놀이를 하고 있다. 연합뉴스

코로나19로 정상 등교가 어려웠던 시기, 수면이나 여가·학습 시간이 권고수준을 충족하는 등 균형 잡힌 생활을 한 아동은 10명 가운데 1.27명에 불과했다. 대다수(87.3%)는 균형이 깨진 일상을 보낸 셈이다. 가구 소득에 따라 일상균형이 깨진 까닭이 달랐는데 빈곤 가구 아동은 스마트폰 등 지나치게 긴 미디어 이용 시간, 비빈곤 가구 아동은 상대적으로 긴 사교육 시간 때문이었다.

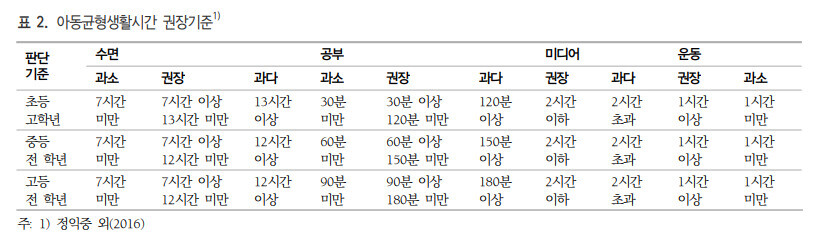

아동균형생활시간 권장기준. ‘코로나19 시기, 아동의 일상 균형과 빈곤 가구 여부에 따른 행복감 비교’(정익중 외)

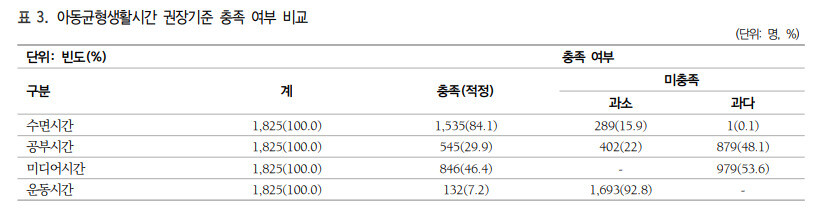

5일 한국보건사회연구원이 발간하는 학술지 <보건사회연구>최신호에 실린 ‘코로나19 시기, 아동의 일상균형과 빈곤가구 여부에 따른 행복감 비교’를 보면, 아동들은 수면·공부·운동, 미디어 이용 등 4개 핵심 활동 시간이 아동 균형생활 권장기준에 부합할수록 더 큰 행복감을 느낀다. 그러나 코로나19 유행이 한창이던 지난 2020년 10월 19일~12월 24일 초등학교 4학년부터 고등학교 2학년 1825명의 하루 일상(초록우산 어린이재단 아동행복생활시간조사)을 권장기준과 비교한 결과, 수면을 제외한 나머지 활동 시간은 대체로 권장기준에 부합하지 못했다. 하루 1시간 이상 운동이 권장되지만, 그보다 운동 시간이 짧았던 아동은 1693명(92.8%)이었다. 하루 2시간을 초과해 미디어를 사용한 경우는 979명(53.6%)이었다. 권장 공부시간(학교 단위에 따라 하루 30분∼90분 미만)보다 학습시간이 긴 경우는 879명(48.1%)이었며, 권장시간에 미치지 않은 아동도 402명(22%)이었다. 연구진은 4개 활동 가운데 3개 이상 활동 시간이 권장기준을 충족한 경우를 ‘일상균형 보장정도 상(上)'으로 분류했는데, 분석 대상 아동 12.7%(232명)만 이 그룹에 속했다. 나머지 1593명(87.3%)은 1~2개 활동만 권장기준에 부합해 균형이 깨진 일상을 보낸 것으로 나타났다.

아동균형생활시간 권장기준 충족 여부 비교. ‘코로나19 시기, 아동의 일상 균형과 빈곤 가구 여부에 따른 행복감 비교’(정익중 외)

일상균형 보장 수준과 가구소득으로 집단을 나눠 행복감을 비교한 결과, 일상이 균형적이고 빈곤가구가 아닌 가정(비빈곤 가구) 아동의 행복감이 가장 높았다. 그다음으로는 일상균형 보장 정도가 낮은 비빈곤 가구 아동 행복감이 높았으며, 균형 있는 일상을 보내지 못하는 빈곤 가구 아동의 행복도가 가장 낮았다. 비빈곤 가구 아동에 견줘 빈곤 아동 행복감이 더 낮다는 의미다. 일상균형이 흔들리는 까닭도 가구소득 수준에 따라 다르게 나타났다. 비빈곤 가구 아동은 방과 후부터 사교육이 이어지다 잠이 들기 전 잠깐 미디어를 사용했다. 반면, 빈곤 가구 아동은 방과 후부터 잠이 들 때까지 미디어 이용 시간이 지나치게 길었다. 비빈곤 가구 아동들은 더 긴 사교육 시간 때문에 일상균형이 깨지는 반면, 빈곤 가구 아이들은 방임 비율이 높기 때문인 것으로 해석된다. 연구진은 “특히 빈곤한 가정 아동일수록 균형 잡힌 하루를 보내는 것이 더 어려웠다”며 “빈곤 가구 아동들이 보다 행복해지기 위해선 사회제도적 차원의 관심이 필요하다”고 강조했다.

한편, 지난 3월 보건복지부와 아동권리보장원이 발표한 ‘2021 아동 권리 인식조사’를 보면, 아동·청소년 5명 가운데 1명 꼴로 행복하지 않다고 느꼈다. 국내 아동·청소년 1270명에게 행복하다고 느끼는 정도를 물은 결과 18.6%(236명)가 ‘행복하지 않은 편’이라고 답했다. 행복하지 않은 이유로는 응답자의 33.9%가 학업 문제를 꼽았다. 나머지 27.5%는 미래(진로)에 대한 불안, 7.6%는 가정의 경제적 어려움 때문이라고 답했다.

장현은 기자

mix@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)