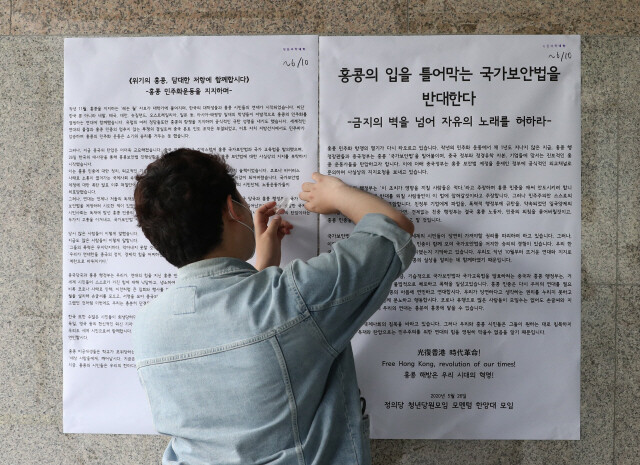

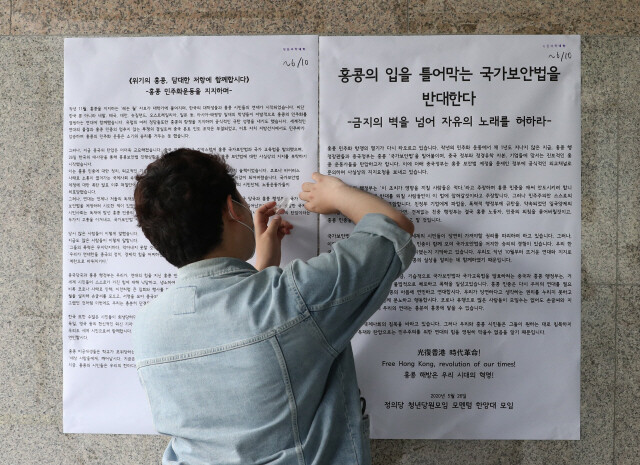

지난해 5월 서울 성동구 한양대 인문관에 한양대 학생이 홍콩 민주화 운동을 지지하고 보안법을 반대한 내용의 대자보를 붙이고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr (기사 내용과 무관한 사진)

집회나 간행물 발행 등 학생 자치 활동에 총장의 승인을 받도록 하는 ‘유신 시절’ 학칙이 상당수 대학에 남아 있는 가운데 이를 개정하거나 폐지해야 한다는 국가인권위원회(인권위)의 결정이 나왔다.

3일 <한겨레> 취재를 종합하면, ‘학벌없는사회를 위한 시민모임’이 광주에 있는 4개 사립대(광주과학기술원·광주대학교·조선대학교·호남대학교)의 학칙이 문제가 있다며 낸 진정에 대해 인권위는 해당 학칙이 헌법상 기본권을 제한할 우려가 있다고 지난달 16일 진정인에게 통보했다. 인권위는 4개 대학에 “헌법 21조가 보장하는 표현의 자유와 집회·결사의 자유를 보장하도록 학칙을 개정하거나 삭제하는 절차 진행을 권고한다”고 밝혔다. 다만 인권위는 진정을 낸 단체가 피해 당사자가 아니기 때문에 해당 진정은 각하했다.

해당 학칙은 간행물 발간이나 집회 등의 학생활동을 하거나 학생회나 그 밖의 단체를 조직할 때 총장의 사전 승인이 필요하다는 내용이다. 1975년 박정희 전 대통령의 유신 체제에서 학생들의 활동을 억압하는 학도호국단 학칙이 처음 생긴 뒤 현재까지 많은 대학 학칙에 비슷한 조항이 남아 있다.

인권위 조사에서 4개 대학은 “무분별한 간행물 제작으로 학내 면학 분위기 저해, 왜곡된 정보로 인한 피해를 예방한다”거나 “대학 내에서 학생들의 자치권은 대학의 자치권보다 우선할 수 없다”, “행사가 학내·외 질서를 문란하게 할 우려가 있는 경우에만 금지하고 있다”는 등 해당 조항 유지의 당위성을 옹호했다.

하지만 인권위는 “학칙에 의해 헌법이 보장하는 학생들의 기본권을 제한할 수 없다”며 각종 활동에 대한 총장의 사전 승인 규정은 헌법 37조2항이 제시한 기본권 제한 요건(국가안전보장·질서유지·공공복리)을 모두 충족하지 못한다고 봤다. 인권위는 집회에 대해서도 집회의 목적과 성격을 고려해야 한다며 “기본권을 제한하는 사유는 구체적으로 규정되어야 하는데, 모든 집회에 대해 사전 승인을 얻도록 한 것은 학생 기본권을 제한한다”고 판단했다.

사실상 ‘사문화’된 조항이지만, 해당 학칙은 학교가 학생활동을 통제하는데 언제든 활용될 여지가 있다. 지난 2018년 5월 단국대학교 학생들이 일본군 위안부 문제 해결을 위한 ‘평화나비’ 중앙동아리 승인을 요청했지만 학교가 학칙을 근거로 이를 거절한 사례가 있다. 당시 박경미 더불어민주당 의원이 공개한 자료를 보면, 집회 사전승인 조항이 있는 학교는 126개교, 간행물 사전 승인 조항제도가 있는 곳도 132개교에 달했다. 2018년 동덕여자대학교 총학생회장을 지낸 박종화씨는 <한겨레>에 “최근에도 청년대선제안행동 관련 게시물에 대한 승인 요청을 보냈는데 학내 사안이 아니라는 이유로 학교 승인이 거부된 적이 있었다”며 “대자보를 붙이는 건 오랜 문화고 학생의 자치 활동에 대해 다른 학생들도 알 권리가 있다. 학교가 이를 승인하는 건 검열 성격이 있는데 사전승인제도가 유지되는 게 이해가 가지 않는다”고 말했다.

이제라도 이러한 학칙을 삭제하고 학생 자치 활동의 자율성과 독립성을 보장해야 한다는 의견이 나온다. 김삼호 대학교육연구소 연구원은 “평소엔 이런 학칙의 존재가 문제 되지 않더라도 대학 내 문제나 정치적으로 민감한 사안에 대해 학생들이 문제제기를 할 때 대학이 개입할 근거 조항이 될 수 있다. 사문화됐으니 괜찮다는 이유로 관행적으로 두는 것은 옳지 않다”고 말했다.

앞서 권인숙 더불어민주당 의원은 ‘학생 자치 활동의 운영 사항을 학칙으로 정한다’는 현 고등교육법(12조)에서 ‘학칙’을 삭제하고, 학생 자치 활동의 자율성과 독립성을 보장하는 내용을 담은 법 개정안을 발의한 바 있다. 권 의원은 “대학이 학내 집회나 대자보 게시에 학교 승인을 받아야 하는 규정을 두는 건 매우 시대착오적이고, 민주적인 학생 자치 활동을 저해한다”고 지적했다.

장예지 기자

penj@hani.co.kr