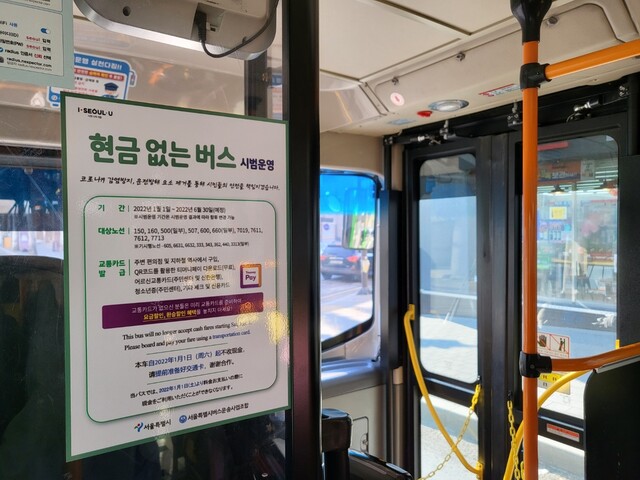

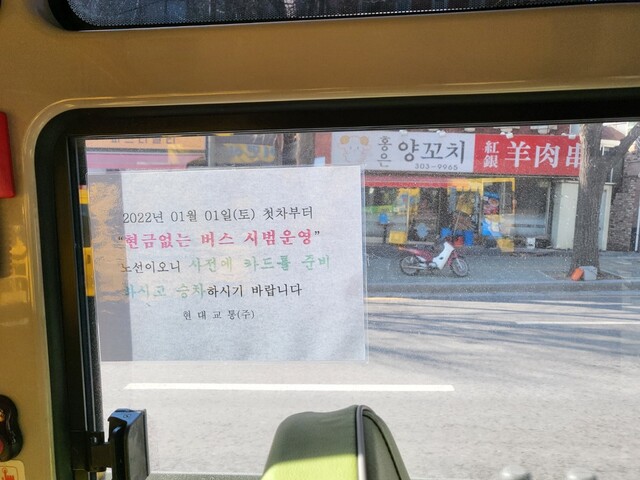

4일 오전 11시45분 기자가 탑승한 버스에 ‘현금 없는 버스 시범운영’ 안내문이 붙어 있다.

“저희 버스는 ‘현금 없는 버스’니, 다음 버스 타세요.”

지난 3일 낮 서울 마포구 아현동에서 160번 버스를 타려던 여성 ㄱ씨는 기사로부터 현금으로 요금을 낼 수 없다는 말을 듣고 내렸다. 당황한 ㄱ씨 손엔 현금 2000원이 들려있었다. 지난해 10월부터 ‘현금 없는 버스’ 시범사업을 시작한 서울시가 지난 1일부터 노선을 추가 확대하면서 160번 노선의 일부 버스도 포함됐는데 ㄱ씨는 이를 미처 몰랐다.

현금 없는 버스가 점차 확산되고 있다. 시범사업이 끝나는 오는 6월부터는 서울시에서 운행하는 버스 전체로 확대될 수 있다.

1996년 처음으로 등장한 버스카드에 밀려 사라진 토큰(1977년 등장, 1999년 폐지), 회수권(1954년 도입, 2004년 폐지)에 이어 ‘현금 승차’도 역사의 뒤안길로 사라질 운명이다.

6일 <한겨레> 취재를 종합하면, 서울시는 지난해 10월 8개 노선의 버스 171대를 시작으로 올해 1월1일부터 18개 노선의 버스 418대에 현금 없는 버스를 시범운영하고 있다. 서울시 버스정책과 관계자는 “시범사업 시행 이후 현금 없는 버스로 불편을 겪었다는 민원은 3~4건 정도에 불과했다”며 “전면 확대를 요청하는 민원도 있어 오는 6월 시범사업 결과를 바탕으로 확대 여부를 결정할 것”이라고 밝혔다.

서울시는 낮은 현금승차 비율과 현금수익 대비 이를 유지하는 비용이 드는 점을 현금 없는 버스 추진의 이유로 들었다. 서울시 통계를 보면, 지난 2018년부터 2020년까지 현금승차 비율은 1.25%에서 0.83%로 꾸준히 감소했다. 게다가 2020년 기준 버스 한 대가 하루 벌어들이는 현금 수입은 약 4264원이었는데, 현금승차를 유지하기 위해 약 782원을 지출(현금 분류 및 이송 관련 인건비 등)했다. 서울시는 기사들의 운행 안전과 코로나19 방역 등도 현금 없는 버스가 필요한 이유라고 꼽았다.

4일 오전 11시45분 기자가 탑승한 버스에 ‘현금 없는 버스 시범운영’ 안내문이 붙어 있다.

버스 기사들은 현금 없는 버스 확대를 대체로 환영했다. 지난 4일 서울 서대문구 한 버스회사에서 만난 23년차 버스기사 차영구(55)씨는 “현금을 받으면 추후 정산 문제 때문에 승객이 정확한 액수를 내는지 일일이 확인해야만 해 운전에 방해가 된다”며 “카드 탑승 확대 적용하면 기사도 운전에 집중할 수 있고, 시민들은 환승 혜택을 받을 수 있으니 일석이조”라고 말했다. 4일 기자가 2시간가량 현금 없는 버스를 타보니 고령층이 많이 이동하는 낮 시간대임에도 불편을 호소하는 이들은 없었다.

서울시는 현금 없는 버스 확대를 위해 △버스 정류소마다 큐아르(QR)코드 부착 △현금대체 결제수단 홍보 △계좌이체 안내 등을 시행 중이다. 하지만 버스기사들은 여전히 불만을 제기하는 승객들을 맞닥뜨린다. 기사 ㄴ씨는 “일주일에 한두 번은 취객이나 노인분들이 왜 내 돈 내고 버스를 못 타느냐고 항의한다”고 말했다. 현금 승차 비율이 6~8%에 이르는 청소년과 어린이에 대한 대책 마련도 필요해 보인다. 이 때문에 전면 확대 이전에 ‘연착륙’에 신경을 써야 한다는 목소리가 나온다.

유정훈 아주대 교수(교통시스템공학)는 “현금 없는 버스는 여러 장점이 있는 것이 사실”이라면서도 “취약계층 보호를 위해 과도기적으로 편의점에서 큐아르(QR)코드가 찍힌 승차권을 판매하거나 아이티(IT)기술을 활용하는 등 보완책이 필요하다”고 말했다. 경기도의 경우 교통카드 등을 미리 등록해두면 단말기에 대지 않아도 자동으로 요금이 결제되는 ‘비접촉(태그리스) 버스 요금 결제 서비스’를 이달 24일 김포지역 공공버스부터 시행할 예정이다.

글·사진 고병찬 기자

kick@hani.co.kr

▶바로가기

: [물건으로 보는 서울]옛날 서울 시내버스 탈 적엔…

https://love.seoul.go.kr/asp/articleView.asp?intSeq=6030

경기 공공버스 교통카드 안 찍어도 결제된다

https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/1026052.html

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)