지난 26일 서울 여의도구에 위치한 카페에서 사립유치원 교사 장아무개·이아무개씨가 <한겨레>와 인터뷰하고 있다 이우연 기자 azar@hani.co.kr

“이 직종 왜 이런가요? 근로기준법 다 어기고 말도 안 되게 일 시키면서 당연하게 부려먹는 게 디폴트(기본값)인가요?”

지난달 15일 경기도 용인의 ㄱ사립유치원 교사 이아무개(32)씨는 사립유치원 교사들이 모인 인터넷 카페에 답답한 심경을 키보드 위에 꾹꾹 눌러 담았다. 젖먹이 아기를 키우며 방송통신대학교에서 유아교육을 전공했다. 설레는 마음을 안고 교사로 임용된 지 3개월 차, 그는 원장의 갑질과 부당노동에 지칠 대로 지친 상태였고 우울증을 진단받았다. 그는 궁금했다. ‘다른 사립유치원 교사들은 이런 일을 당해도 그냥 참는 걸까.’ ‘띠링’. 댓글이 달렸다는 알람이 울렸다. “왜 다들 (문제 제기) 안 하느냐고요? 다음 이직 시 지장 있을까 봐 안 하는 거예요. 그러니까 변하질 않고 원장님들이 계속 무시하죠 법을. 챗(채팅 요청) 드렸어요.” 그렇게 이씨는 사립유치원에서 8년간 일했던 교사 장아무개(37)씨를 만나게 됐다.

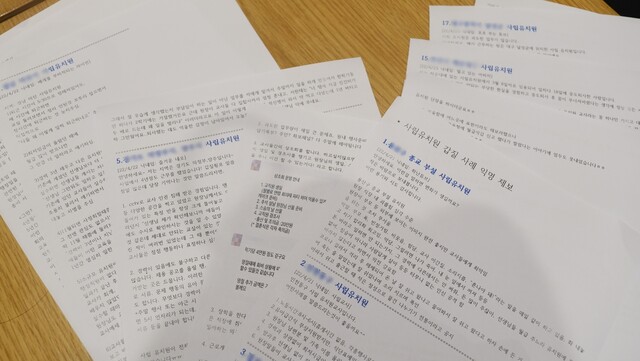

두 교사가 겪은 일들은 장소와 등장인물만 달랐지 똑같았다. 제대로 된 근로계약서는 본 적이 없고, 무보수 초과근무는 당연했다. 원장에게 이의를 제기하면 갑질과 ‘징계·해고하겠다’는 답이 돌아왔다. 재계약·재취업이 어려울까 봐 교사들은 참는 편을 택했다. 이들은 자신들이 겪은 일이 개인만의 문제가 아니라고 생각해 카카오톡 오픈채팅방을 열었다. 3일 만에 비슷한 일을 겪은 교사들 19명의 제보가 왔다. 지난 26일 <한겨레>가 만난 이씨, 장씨를 비롯한 21명의 사립유치원 교사들은 비슷한 괴로움을 토로했다.

사립유치원 교사들에게 근로계약서는 낯설다. 교사들 대부분 1년짜리 계약직으로 고용되고, 고용 전 근로계약서를 보는 경우가 드물다. 이씨가 교육청에 임용이 보고된 후 받아든 근로계약서에 ‘연봉 2400만원’만 적혀 있었고 근로시간, 휴일, 연차, 유급휴가 등은 전혀 적혀 있지 않았다. 근로계약서 사본을 받지 못하는 교사들도 많다고 한다.

특히 원장들이 교사들에게 공짜 초과노동을 자주 요구했다는 증언이 많았다. 이씨가 근무한 ㄱ유치원은 토요일마다 유치원에서 키우는 닭 모이를 줘야 한다며 교사들을 출근하도록 했다. 장씨가 2020~2021년 근무했던 서울의 ㄴ유치원은 매달 한주씩 오후 당직이라는 명목으로 교사들을 하루 11시간씩 근무시켰다고 했다. 다른 사립유치원 교사들도 “근로계약서엔 퇴근시간이 오후 6시지만 밤 8시30분부터 12시 사이 퇴근이 일상이다. 시간 외 수당은 못 받고 있다”(경기도 사립유치원 교사 ㄷ씨), “주말 행사나 야근 때 추가 수당은 없었고 평일에도 청소와 수업 준비, 학부모 소통 등으로 야근을 반복한다”(경기도 사립유치원 교사 ㄹ씨)고 토로했다.

장·이씨가 사립유치원 교사들 19명으로부터 제보 받은 갑질과 부당노동 사례. 이우연 기자 azar@hani.co.kr

인사권을 쥐고 있으며 업계 평판을 좌지우지할 수 있는 사립유치원 원장은 유치원 내에서 ‘권력’을 갖고 있다. 사립유치원 교사들은 부당한 지시 등에 문제를 제기하면 돌아오는 건 갑질이나 폭언이었다고 했다. 내부 징계위원회를 근거로 해고를 언급하는 경우도 많다고 한다.

장씨에게 원장은 “나한테 따지고 드는 사람은 처음이야”라고 했고, 그 뒤 장씨에게 윽박지르는 일이 잦아졌다고 한다. 다른 교사들도 “코로나에 걸려서 격리 해제된 뒤 출근하니 (원장이) ‘나는 힘들어 죽는 줄 알았는데 잘 쉬었냐’며 손에 든 물건을 던지고 소리를 질렀다”(서울시 사립유치원 교사 ㅁ씨), “매일 원장, 부원장님 방 청소를 하고 오전 간식과 점심, 오후 간식을 식판에 담아 ‘사랑합니다’라는 인사를 한 후 챙겨드렸다. 자기 말에 복종하지 않으면 자르겠다고도 한다”(경기도 사립유치원 교사 ㅂ씨)는 갑질 경험담을 공유했다.

사립유치원 교사의 경우 용기를 내서 문제를 해결하려 정부 기관을 찾아도 부처 간 떠넘기기로 구제를 받는 데 오랜 시간이 걸린다고 한다. 두 교사는 부당노동과 갑질에 대해 신고하려고 교육부의 문을 두드렸지만 “사립유치원 교사는 사인과의 계약 관계이기 때문에 교원의 복무에 대해 우리가 관여할 수 없다”는 답이 돌아왔다. 고용노동부에 신고해도 “사립유치원 교사는 교원이기 때문에 근로기준법의 적용을 받지 않는 것으로 안다”는 답을 받았다. ‘사립학교 교원의 복무에 대해서는 국·공립 교원에 관한 규정을 준용한다’고 규정한 사립학교법 조항을 두고 부처 간 해석 차이가 발생하는 것이다.

이씨와 장씨는 여러차례 고용노동부와 교육부를 찾아간 끝에 해당 유치원에 대한 근로감독이나 감사를 이끌어 냈다. 이씨는 ‘사립학교법 때문에 근로기준법을 적극적으로 적용하기 어렵다’는 근로감독관을 설득하기 위해 과거 노동부를 통해서 초과근무수당을 받은 사립유치원 교사의 사례를 직접 찾아 나섰고, 사건번호까지 알려주고 나서야 근로감독이 진행됐다고 한다. 장씨 역시 여러차례 노동부와 교육부를 왔다갔다 한 끝에 교육지원청의 유치원 감사가 받아들여졌다고 했다.

유치원들은 이들의 문제 제기에 초과 수당을 안 준 것은 잘못이라고 인정하면서도 자신들도 교원의 복무와 관련한 명확한 지침을 알지 못한다고 했다. ㄱ유치원 이사장은 “주말근무의 경우 수당을 줘야 하는 게 맞지만 그러지 못해 잘못했다고 생각한다”면서도 “우리도 교원의 복무와 관련해 사립학교법이나 근로기준법 등 어떤 법을 적용해야 하는지 확실히 모르겠다. 교육부에 질의를 넣었지만 답을 주는 것을 미루고 있다”고 말했다. ㄴ유치원 원장은 “장씨의 문제제기로 교육부 감사를 진행했고 초과근무수당을 모두 지급했다. 이후 다른 교사들에게도 수당을 지급하고 있다”고 밝혔다. 다만, 갑질이 있었다는 주장에 대해 ㄴ유치원 원장은 “해당 교사(장씨)는 태도가 불성실했다”고 했다.

8년과 3개월. 근무 기간은 다르지만 장씨와 이씨는 사립유치원 교사로 일했던 기간을 상처만 남은 날들이라고 표현했다. “교사들의 열악한 처우로 피해를 보는 것은 결국 아동이에요. 수업 도중에 불려 나가 막말과 악담을 듣고 다시 교실에 들어갈 때면 마음을 추스르기가 너무 어려웠어요.(장씨)” “무엇보다 교사가 행복해야 아이들도 행복할 수 있는 거 아닌가요?(이씨)”. 이들은 더는 사립유치원 교사로 일하지 않을 생각이지만 계속 목소리를 내려 한다.

이우연 기자

azar@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)