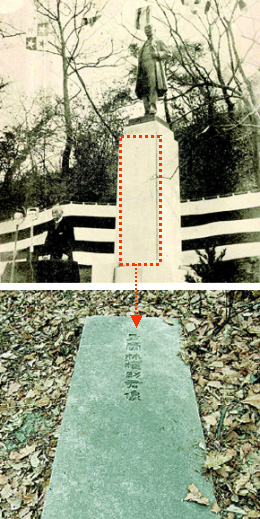

서울 중구 예장동 서울유스호스텔 진입로 들머리에서 옛 조선통감 관저 터에 있던 하야시 동상 받침대 판석(아래 사진 두 장)과 관저 들머리에 서 있던 400년 된 은행나무(위 사진 두 장의 왼쪽)가 확인됐다. 이에 따라 판석과 은행나무 바로 위쪽에 있는 농구장이 옛 조선통감 관저 터였던 것으로 추정된다. 이종찬 기자rhee@hani.co.kr. 흑백사진 두장은 이순우 민족문화연구소 비상임연구원 제공

서울유스호스텔 진입로서 하야시 동상 판석 발견

조선통감 관저 터 증명…일대 체계적 조사 벌여야

조선통감 관저 터 증명…일대 체계적 조사 벌여야

1910년 8월29일 이른바 ‘한일합방 조약’(경술국치)이 맺어진 서울 남산 조선통감 관저 터가 발견됐다. 조선통감 관저는 광복 뒤 민족박물관과 연합참모본부 등을 거치면서 건물이 사라졌으며, 최근까지 이 일대가 국가정보원의 관할에 들어 있어 유물·유적 조사가 불가능했다.

이순우(44) 민족문제연구소 비상임연구원은 최근 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 진입로 들머리에서 옛 조선통감(1910년 합병 뒤 조선총독으로 바뀜) 관저 안에 서 있던 하야시 곤스케(1860~1939) 동상의 받침대 판석 석 점을 발견했다. 그 가운데 한 장에는 ‘남작 하야시 곤스케 군상’(男爵林權助君像)이라고 쓰여 있어 이 곳이 통감 관저 터였음을 보여주고 있다. 하야시는 1899년 주한공사로 부임해 1905년 11월 을사늑약 체결을 주도했으며, 1936년에는 그의 업적과 희수(77살)를 기념해 관저 건물 앞뜰에 동상이 세워졌다.

이 일대에 통감 관저가 있었음은 길 건너편의 400년 된 은행나무에서도 확인됐다. 1919년 만선출판협회가 펴낸 <선철연선 명소사적 미술대관>에 실린 당시 사진을 보면, 이 나무는 통감 관저 바로 앞 들머리에 서 있다. 이 위원은 “사진과 지도 등을 검토해 보면 이 은행나무와 받침대 판석이 발견된 길 위쪽의 농구장이 통감 관저 건물터로 보인다”고 추정했다.

통감 관저가 경술국치의 장소라는 기록은 널리 알려진 사실이다. 1934년 경성부에서 펴낸 <경성부사> 2권 154쪽을 보면 “양국 전권인 데라우치 마사타케 통감과 이완용 총리대신은 총독(합병 전 통감) 관저의 한 방에서 병합조약에 조인했다”고 나온다.

광복 뒤 이 건물은 1946년 민족박물관, 1953년 국립박물관, 6·25 전쟁 뒤 1954년 연합참모본부 등으로 사용됐다. 그러나 1972년 이 일대가 당시 중앙정보부의 관할로 들어가면서 건물에 대한 기록이나 사라진 시기 등이 확인되지 않고 있다. 또 1996년 이 일대를 국가안전기획부로부터 넘겨받은 서울시도 지금까지 이 일대에 대한 유물·유적 조사를 벌이지 않았다.

이순우 연구원은 “을사늑약의 체결 장소가 덕수궁 중명전임은 널리 알졌으나, 정작 합병 조약의 체결 위치는 잊혀졌다”며 “치욕스런 역사를 똑똑히 기억해야 다시 그런 일이 되풀이되지 않을 것”이라고 말했다. 이 연구원은 중앙정부나 서울시가 이 일대에 대한 체계적인 조사를 벌일 것을 제안했다.

이에 김수정 서울시 문화재과 학예사는 “1923년 만들어진 경성부 지도와 현재 지도를 비교해 보면 이 위원이 추정하는 위치와 지도상 통감 관저 사이에 150m 가량 차이가 있다”며 “정확한 위치는 발굴조사를 벌여야 확인할 수 있으므로 문화재위원들의 현장 확인을 검토하겠다”고 말했다.

전진식 이유주현 기자 seek16@hani.co.kr

이순우(44) 민족문제연구소 비상임연구원은 최근 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 진입로 들머리에서 옛 조선통감(1910년 합병 뒤 조선총독으로 바뀜) 관저 안에 서 있던 하야시 곤스케(1860~1939) 동상의 받침대 판석 석 점을 발견했다. 그 가운데 한 장에는 ‘남작 하야시 곤스케 군상’(男爵林權助君像)이라고 쓰여 있어 이 곳이 통감 관저 터였음을 보여주고 있다. 하야시는 1899년 주한공사로 부임해 1905년 11월 을사늑약 체결을 주도했으며, 1936년에는 그의 업적과 희수(77살)를 기념해 관저 건물 앞뜰에 동상이 세워졌다.

이 일대에 통감 관저가 있었음은 길 건너편의 400년 된 은행나무에서도 확인됐다. 1919년 만선출판협회가 펴낸 <선철연선 명소사적 미술대관>에 실린 당시 사진을 보면, 이 나무는 통감 관저 바로 앞 들머리에 서 있다. 이 위원은 “사진과 지도 등을 검토해 보면 이 은행나무와 받침대 판석이 발견된 길 위쪽의 농구장이 통감 관저 건물터로 보인다”고 추정했다.

통감 관저가 경술국치의 장소라는 기록은 널리 알려진 사실이다. 1934년 경성부에서 펴낸 <경성부사> 2권 154쪽을 보면 “양국 전권인 데라우치 마사타케 통감과 이완용 총리대신은 총독(합병 전 통감) 관저의 한 방에서 병합조약에 조인했다”고 나온다.

광복 뒤 이 건물은 1946년 민족박물관, 1953년 국립박물관, 6·25 전쟁 뒤 1954년 연합참모본부 등으로 사용됐다. 그러나 1972년 이 일대가 당시 중앙정보부의 관할로 들어가면서 건물에 대한 기록이나 사라진 시기 등이 확인되지 않고 있다. 또 1996년 이 일대를 국가안전기획부로부터 넘겨받은 서울시도 지금까지 이 일대에 대한 유물·유적 조사를 벌이지 않았다.

이순우 연구원은 “을사늑약의 체결 장소가 덕수궁 중명전임은 널리 알졌으나, 정작 합병 조약의 체결 위치는 잊혀졌다”며 “치욕스런 역사를 똑똑히 기억해야 다시 그런 일이 되풀이되지 않을 것”이라고 말했다. 이 연구원은 중앙정부나 서울시가 이 일대에 대한 체계적인 조사를 벌일 것을 제안했다.

이에 김수정 서울시 문화재과 학예사는 “1923년 만들어진 경성부 지도와 현재 지도를 비교해 보면 이 위원이 추정하는 위치와 지도상 통감 관저 사이에 150m 가량 차이가 있다”며 “정확한 위치는 발굴조사를 벌여야 확인할 수 있으므로 문화재위원들의 현장 확인을 검토하겠다”고 말했다.

전진식 이유주현 기자 seek16@hani.co.kr

11

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)