민만기 녹색교통운동 사무처장(맨 왼쪽)을 비롯한 ‘2006 지방선거시민연대’의 대표단이 2일 오전 서울 안국동 느티나무 카페에서 ‘삶의 질 향상을 위한 지방자치 4대 분야 10대 과제’를 발표하고 있다. 이정용 기자 lee312@hani.co.kr

[선택5·31좋은정책,바른자치]

1. 공공보육시설, 충남·전북·대구 더 열악

“국·공립 어린이집이 없는 서울 68개동에 공립 어린이집을 설치하겠다.”

서울시장을 두고 격돌할 강금실 열린우리당 후보와 오세훈 한나라당 후보는 이런 공약을 동시에 내놓았다. 여성의 사회활동이 크게 늘면서 유권자들의 가장 큰 관심사는 보육시설이다. 지방선거시민연대도 국공립 어린이집 확충을 핵심과제로 꼽았다.

서울에도 공립 어린이집이 없는 동이 68개나 된다는 사실이 보여주듯, 전체 보육시설은 늘어나도 국·공립시설의 확충은 더뎠다. 전체 보육시설에서 국·공립시설이 차지하는 비율은 지난 1990년 18.76%에서 2004년 5.31%로 줄었다. 그나마 1990년에는 보육시설에 다니는 어린이 10명 중 5명이 국·공립시설을 이용했지만, 2004년에는 10명 중 1명꼴로 감소했다.

국·공립시설은 민간시설보다 보육비도 싸고, 교육프로그램도 믿을 수 있다. 그만큼 인기가 높다.

지방으로 가면 사정은 더 나빠진다. 공공시설을 이용하는 아동 비율이 5.04%에 불과한 충남과 4.92%인 전북은 물론, 3.85%인 대구, 3.3%인 제주 등은 열악함 그 자체다.

지방선거시민연대는 이렇게 주장한다. ①국공립 보육시설을 10명 중 5명은 수용할 수 있도록 늘려라. ②학교를 마친 아동들을 위해 지역아동센터를 설치하고, 방과후 프로그램을 만들어라.

“국·공립 어린이집이 없는 서울 68개동에 공립 어린이집을 설치하겠다.”

서울시장을 두고 격돌할 강금실 열린우리당 후보와 오세훈 한나라당 후보는 이런 공약을 동시에 내놓았다. 여성의 사회활동이 크게 늘면서 유권자들의 가장 큰 관심사는 보육시설이다. 지방선거시민연대도 국공립 어린이집 확충을 핵심과제로 꼽았다.

서울에도 공립 어린이집이 없는 동이 68개나 된다는 사실이 보여주듯, 전체 보육시설은 늘어나도 국·공립시설의 확충은 더뎠다. 전체 보육시설에서 국·공립시설이 차지하는 비율은 지난 1990년 18.76%에서 2004년 5.31%로 줄었다. 그나마 1990년에는 보육시설에 다니는 어린이 10명 중 5명이 국·공립시설을 이용했지만, 2004년에는 10명 중 1명꼴로 감소했다.

국·공립시설은 민간시설보다 보육비도 싸고, 교육프로그램도 믿을 수 있다. 그만큼 인기가 높다.

지방으로 가면 사정은 더 나빠진다. 공공시설을 이용하는 아동 비율이 5.04%에 불과한 충남과 4.92%인 전북은 물론, 3.85%인 대구, 3.3%인 제주 등은 열악함 그 자체다.

지방선거시민연대는 이렇게 주장한다. ①국공립 보육시설을 10명 중 5명은 수용할 수 있도록 늘려라. ②학교를 마친 아동들을 위해 지역아동센터를 설치하고, 방과후 프로그램을 만들어라.

이태희 기자 hermes@hani.co.kr

2. 도서관, 서울시민 25만4천명당 1곳

“(이명박 서울시장이 추진하는) 오페라 하우스 대신 그 돈으로 어린이 도서관 500개를 만들자.” 김종철 민주노동당 서울시장 후보가 내세운 공약이다.

많은 이들이 지난 2003년 <문화방송>이 ‘느낌표’라는 프로그램을 통해 ‘책읽는사회만들기국민운동본부’와 함께 진행한 ‘기적의 도서관’ 코너를 기억한다. 그 결과 전국에 7개의 기적의 도서관이 세워졌다. 정부와 지방자치단체가 만들어야 할 시설을, 방송과 시민단체가 나서서 만들었던 것이다. 당시의 호응도를 기억한다면, 지자체들도 충분히 투자할 가치가 있다는 게 지방선거시민연대 쪽의 평가다.

서울시의 경우 시립도서관이 22개, 구립도서관이 12개 있다. 국립까지 합치면 모두 40개의 도서관이 있다. 시민 25만4천명당 1개 꼴이다. 유네스코 기준은 6만명 당 1개 도서관이다. 특히 이 40곳 도서관 가운데 어린이 전용도서관은 5개에 불과하다.

도정일 경희대 교수는 “인구 4만명당 1개의 어린이 전용도서관이 필요하다”고 말한다. 서울에만 200개가 넘는 어린이 도서관이 추가로 필요하다는 얘기다.

지방선거시민연대의 대안은 이렇다. 첫째, 어린이들이 뛰어놀고 책을 볼 수 있는 어린이 도서관을 지어라. 둘째, 어린이들이 문화적 활동을 할 수 있는 다양한 문화공간을 만들어라. 셋째, 각 지역의 대학이나 학교 등의 공간을 활용해 지역민들이 책과 영상물을 이용할 수 있는 미디어센터를 만들어라. 이태희 기자

“(이명박 서울시장이 추진하는) 오페라 하우스 대신 그 돈으로 어린이 도서관 500개를 만들자.” 김종철 민주노동당 서울시장 후보가 내세운 공약이다.

많은 이들이 지난 2003년 <문화방송>이 ‘느낌표’라는 프로그램을 통해 ‘책읽는사회만들기국민운동본부’와 함께 진행한 ‘기적의 도서관’ 코너를 기억한다. 그 결과 전국에 7개의 기적의 도서관이 세워졌다. 정부와 지방자치단체가 만들어야 할 시설을, 방송과 시민단체가 나서서 만들었던 것이다. 당시의 호응도를 기억한다면, 지자체들도 충분히 투자할 가치가 있다는 게 지방선거시민연대 쪽의 평가다.

서울시의 경우 시립도서관이 22개, 구립도서관이 12개 있다. 국립까지 합치면 모두 40개의 도서관이 있다. 시민 25만4천명당 1개 꼴이다. 유네스코 기준은 6만명 당 1개 도서관이다. 특히 이 40곳 도서관 가운데 어린이 전용도서관은 5개에 불과하다.

도정일 경희대 교수는 “인구 4만명당 1개의 어린이 전용도서관이 필요하다”고 말한다. 서울에만 200개가 넘는 어린이 도서관이 추가로 필요하다는 얘기다.

지방선거시민연대의 대안은 이렇다. 첫째, 어린이들이 뛰어놀고 책을 볼 수 있는 어린이 도서관을 지어라. 둘째, 어린이들이 문화적 활동을 할 수 있는 다양한 문화공간을 만들어라. 셋째, 각 지역의 대학이나 학교 등의 공간을 활용해 지역민들이 책과 영상물을 이용할 수 있는 미디어센터를 만들어라. 이태희 기자

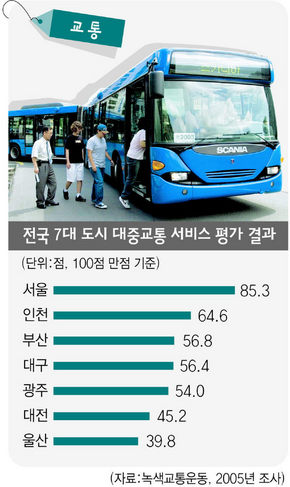

3. 대중교통, 서울·인천 빼곤 ‘낙제점’

이명박 서울시장의 공과에 대한 평가는 엇갈리지만, 중앙버스전용차로를 도입한 것에 대해선 대체로 박수를 친다. 중앙버스차로가 그만큼 버스 운행속도를 높였기 때문이다.

지방선거시민연대도 ‘빠르고 경쟁력있는 대중교통’ 대책 마련을 정책과제 1순위로 꼽았다.

녹색교통운동이 지난 2005년 전국 7대 도시의 대중교통 서비스를 평가한 결과, 서울은 85.3점으로 B학점은 됐다. D학점인 인천(64.6점)을 제외하고는 부산(56.8), 대구(56.4), 광주(54), 대전(45.2), 울산(39.8)은 모두 F학점이었다. 낙제란 소리다.

지방선거시민연대는 이런 낙제 도시와 후보들에게 “버스 효용을 높이라”고 대안을 제시했다.

핵심은 첫째, 시내버스 준공영제다. 버스운행과 경영은 민간기업에서 하지만, 버스 노선을 결정과 운용 결과에 대한 책임은 자치단체가 맡는 게 뼈대다. 버스업체에게 비인기노선의 운영을 맡기고, 그 적자를 보전해 주는 것이 대표적인 사례다. 서울시에서 지난 2004년 도입한 뒤 전국으로 점차 확대되고 있다.

둘째, 버스전용차로 도입과 확대다. 장기적으로는 타는 사람이 많은 버스를 중심으로 신호체계까지 짜는 계획이 필요하다. 셋째, 버스환승센터의 설치다. 지하철 환승역이 몰려 있듯, 버스들이 한꺼번에 모여 갈아타기 쉽게 하는 환승센터를 만들어야 한다. 넷째, 철도와 지하철, 버스터미널 등 다른 교통수단과의 연계를 쉽게 하라.

이태희 기자 hermes@hani.co.kr

이명박 서울시장의 공과에 대한 평가는 엇갈리지만, 중앙버스전용차로를 도입한 것에 대해선 대체로 박수를 친다. 중앙버스차로가 그만큼 버스 운행속도를 높였기 때문이다.

지방선거시민연대도 ‘빠르고 경쟁력있는 대중교통’ 대책 마련을 정책과제 1순위로 꼽았다.

녹색교통운동이 지난 2005년 전국 7대 도시의 대중교통 서비스를 평가한 결과, 서울은 85.3점으로 B학점은 됐다. D학점인 인천(64.6점)을 제외하고는 부산(56.8), 대구(56.4), 광주(54), 대전(45.2), 울산(39.8)은 모두 F학점이었다. 낙제란 소리다.

지방선거시민연대는 이런 낙제 도시와 후보들에게 “버스 효용을 높이라”고 대안을 제시했다.

핵심은 첫째, 시내버스 준공영제다. 버스운행과 경영은 민간기업에서 하지만, 버스 노선을 결정과 운용 결과에 대한 책임은 자치단체가 맡는 게 뼈대다. 버스업체에게 비인기노선의 운영을 맡기고, 그 적자를 보전해 주는 것이 대표적인 사례다. 서울시에서 지난 2004년 도입한 뒤 전국으로 점차 확대되고 있다.

둘째, 버스전용차로 도입과 확대다. 장기적으로는 타는 사람이 많은 버스를 중심으로 신호체계까지 짜는 계획이 필요하다. 셋째, 버스환승센터의 설치다. 지하철 환승역이 몰려 있듯, 버스들이 한꺼번에 모여 갈아타기 쉽게 하는 환승센터를 만들어야 한다. 넷째, 철도와 지하철, 버스터미널 등 다른 교통수단과의 연계를 쉽게 하라.

이태희 기자 hermes@hani.co.kr

이태희 기자 hermes@hani.co.kr

2. 도서관, 서울시민 25만4천명당 1곳

3. 대중교통, 서울·인천 빼곤 ‘낙제점’

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)