노무현 전 대통령 서거…되돌아본 노무현의 길

국정원·검찰 등 권력기관 정치 중립화 추진

제도개선 뒷받침 안돼 MB 취임뒤 과거회귀

국정원·검찰 등 권력기관 정치 중립화 추진

제도개선 뒷받침 안돼 MB 취임뒤 과거회귀

친노 진영을 겨냥한 검찰의 전방위 수사가 진행되던 올해 초, 봉하마을을 찾은 참여정부 한 수석비서관은 노무현 전 대통령에게 이렇게 물었다고 한다. “검찰을 그냥 풀어두신 게 잘한 것일까요? 후회하진 않으세요?” 잠시 고심하는 듯하던 노 전 대통령의 답은 간명했다고 한다. “그래도 끝까지 손을 안 댄 게 올바른 선택이었다.”

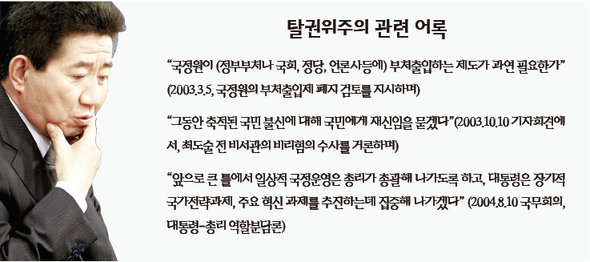

참여정부에서 ‘정치적 독립’을 구가하던 검찰이 자신과 측근들에 대해 ‘먼지털이 수사’를 벌이고, 그 때문에 끝내 스스로 목숨을 끊은 기막힌 현실을 고려할 때 노 전 대통령의 이런 태도는 쉽게 이해하기 어렵다. 그러나 노 전 대통령은 재임중 집착에 가까운 소신으로 추진했던 ‘탈권위 행보’의 성과를 끝내 부정할 수 없었는지도 모른다. 그의 임기 5년이 ‘제왕적 대통령제’로 상징되는 권위주의 정치 청산을 위한 고단한 행군이고, 검찰 중립화는 ‘상징코드’였기 때문이다.

노 전 대통령은 역대 대통령 가운데 유일하게 ‘스스로 권력을 포기하는 최고 권력자’를 자청했다. 취임 직후 당정분리를 감행했다. 대통령의 집권당 총재직 겸임을 거부했고, 국회의원 공천권과 당직 임명권도 당 지도부에 돌려줬다. 노 전 대통령 스스로 “2004년 17대 총선에서 비례대표 후보로 조성래 변호사를 추천한 것 외에 일체 공천에 개입하지 않았다”고 자부할 정도였다. 총선 뒤에는 아예 정무수석실을 폐지했다. 제왕적 대통령이 당 총재로 당무·공천·선거에 전면 개입해 당을 청와대의 하청기관으로 삼았던 권위주의 정치와 결별하고, 당·청이 자율권을 회복하는 새시대를 열겠다는 의도였다.

국가정보원과 검찰, 국세청 등 권력기관의 정치적 중립화도 추진했다. 측근인 청와대 비서관들조차 “정권기반이 취약한 데 권력기관을 풀어놓는 것은 위험한 승부수”라고 반대했지만, 노 전 대통령은 고집스레 그 소신을 관철했다. 국정원장의 주례독대보고를 폐지하는 방식으로 정보기관의 정치적 영향력을 약화시켰다. 법관 출신 강금실 변호사를 법무장관에 발탁해 검찰 문민화를 추진하고, 기수파괴 인사 등을 통해 상명하복의 조직문화 개선에 나섰다. 재임중 검찰로부터 대선자금 수사를 받고, 친형과 측근들이 사법처리되는 불명예를 자초했지만 검찰 중립화에 기여했다는 평가를 받았다.

청와대가 ‘내각 위의 내각’으로 군림하는 관행을 거부하고, 청와대를 대통령의 참모 기관으로 바꿨다. 국무총리가 장관 임명 제청권과 내각통할권을 행사하는 ‘분권형 대통령제’를 통해 대통령의 권력을 총리와 나눠 행사했다. 대통령이 행정관 등 청와대 하위직 직원과 직접 소통하고, 장관들과 맞담배를 피며 대화하는 관행도 정착되는 듯 했다. 한귀영 한국사회여론연구소 수석연구위원은 “과거 어느 대통령도 그 권위를 버리겠다고 한 적이 없었는데 노 전 대통령은 과거를 부수기 위해 권력을 통째로 내놓겠다고 했던 인물”이라며 “새 시대를 열지는 못했지만 구시대의 문제의식을 극복하고자 한 대통령으로 기억될 것’이라고 평가했다

그러나 노 전 대통령의 탈권위 실험은 절반의 성공일 뿐 한계도 뚜렷했다. 정치는 분리하되 정책은 일치시켜 당·청의 자율성을 확보하는 당정분리는 당청 엇박자, 대통령과 집권당의 대립으로 ‘당·청 따로’라는 부작용도 드러냈다.

검찰 등 권력기관의 정치적 중립이나 법치주의 확립 시도는 대통령 개인의 의지와 진정성, 권력기관 내부의 민주주의 확대와 자발성에 기대는 한계 때문에 이명박 정부 취임 뒤 급속히 과거로 회귀하는 조짐을 보이고 있다. 노 전 대통령의 한 핵심 측근은 “검찰·국정원·경찰 등 권력기관 내부의 반발과 정치권의 반대로 고위공직자비리조사처나 국정원의 보안사범 수사권 폐지 등 정치적 독립을 강제할 제도 개선을 이루지 못한 게 한스럽다”고 말했다.신승근 기자 skshin@hani.co.kr

국가정보원과 검찰, 국세청 등 권력기관의 정치적 중립화도 추진했다. 측근인 청와대 비서관들조차 “정권기반이 취약한 데 권력기관을 풀어놓는 것은 위험한 승부수”라고 반대했지만, 노 전 대통령은 고집스레 그 소신을 관철했다. 국정원장의 주례독대보고를 폐지하는 방식으로 정보기관의 정치적 영향력을 약화시켰다. 법관 출신 강금실 변호사를 법무장관에 발탁해 검찰 문민화를 추진하고, 기수파괴 인사 등을 통해 상명하복의 조직문화 개선에 나섰다. 재임중 검찰로부터 대선자금 수사를 받고, 친형과 측근들이 사법처리되는 불명예를 자초했지만 검찰 중립화에 기여했다는 평가를 받았다.

청와대가 ‘내각 위의 내각’으로 군림하는 관행을 거부하고, 청와대를 대통령의 참모 기관으로 바꿨다. 국무총리가 장관 임명 제청권과 내각통할권을 행사하는 ‘분권형 대통령제’를 통해 대통령의 권력을 총리와 나눠 행사했다. 대통령이 행정관 등 청와대 하위직 직원과 직접 소통하고, 장관들과 맞담배를 피며 대화하는 관행도 정착되는 듯 했다. 한귀영 한국사회여론연구소 수석연구위원은 “과거 어느 대통령도 그 권위를 버리겠다고 한 적이 없었는데 노 전 대통령은 과거를 부수기 위해 권력을 통째로 내놓겠다고 했던 인물”이라며 “새 시대를 열지는 못했지만 구시대의 문제의식을 극복하고자 한 대통령으로 기억될 것’이라고 평가했다

그러나 노 전 대통령의 탈권위 실험은 절반의 성공일 뿐 한계도 뚜렷했다. 정치는 분리하되 정책은 일치시켜 당·청의 자율성을 확보하는 당정분리는 당청 엇박자, 대통령과 집권당의 대립으로 ‘당·청 따로’라는 부작용도 드러냈다.

검찰 등 권력기관의 정치적 중립이나 법치주의 확립 시도는 대통령 개인의 의지와 진정성, 권력기관 내부의 민주주의 확대와 자발성에 기대는 한계 때문에 이명박 정부 취임 뒤 급속히 과거로 회귀하는 조짐을 보이고 있다. 노 전 대통령의 한 핵심 측근은 “검찰·국정원·경찰 등 권력기관 내부의 반발과 정치권의 반대로 고위공직자비리조사처나 국정원의 보안사범 수사권 폐지 등 정치적 독립을 강제할 제도 개선을 이루지 못한 게 한스럽다”고 말했다.신승근 기자 skshin@hani.co.kr

12

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)