서울지역에 기록적인 폭우가 내린 27일 오전 서울 반포한강시민공원이 침수돼 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

서울 ‘도시 홍수’ 대안은

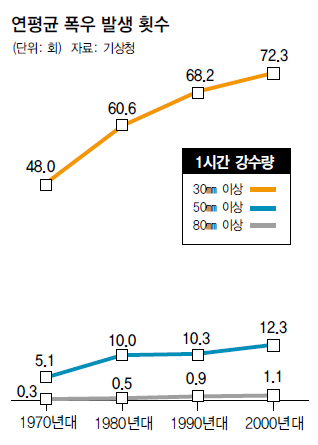

2000년대 들어 폭우 크게 늘어…배수처리 한계

전문가들, 도시계획때부터 방재계획과 연계 강조

“가정·공공시설 정원 오목하게 만들어 빗물 모아야”

2000년대 들어 폭우 크게 늘어…배수처리 한계

전문가들, 도시계획때부터 방재계획과 연계 강조

“가정·공공시설 정원 오목하게 만들어 빗물 모아야”

연례 행사가 되고 있는 ‘도시 홍수’의 해결책은 무엇일까.

현재 서울지역 배수시설은 시간당 75㎜를 처리할 수 있도록 설계됐다. 따라서 이 수준에 근접하거나 넘어서는 양의 비가 내릴 경우 배수시설이 제 기능을 못하게 된다.

실제로 지난해 9월 추석 연휴 당시 서울 광화문 일대가 침수됐을 때, 이 지역에 시간당 75㎜의 비가 내렸고 이번 집중호우로 큰 피해를 본 강남구·서초구의 경우에도 강수량이 시간당 각각 72㎜와 86㎜인 것으로 집계됐다. 두차례나 모두 서울시의 배수처리 능력에 육박하거나 이를 넘어선 것이다. 하지만 현재 국내의 홍수 대비 시스템은 여전히 과거의 방식을 벗어나지 못하고 있어, 전문가들은 전면적인 패러다임의 재편을 요구하고 있다.

금오공대 이재준 교수(토목환경공학부)는 “미국은 도시설계 때 낮은 지대에는 도로, 높은 지대엔 주택을 만들어 비가 많이 올 경우 도로를 수로로 사용한다”며 “우리나라도 앞으로 새도시를 건설할 때 도시계획과 방재계획을 반드시 연계해야 한다”고 강조했다.

서울처럼 이미 완성된 도시의 경우 저류시설을 확충하고, 침투블록을 설치하는 등 보완책을 마련해 도심 침수에 대비해야 한다는 지적도 나왔다. 한무영 서울대 공학연구소 빗물연구센터 소장은 “빗물은 버리는 것이 아닌 모으는 것이라는 개념에 따라 저류시설을 늘려야 한다”며 “각 가정이나 공공시설에 정원을 만들 때 오목하게 만들어 빗물을 모을 수 있도록 한다든가, 학교 운동장 둘레에 벽돌을 쌓아 비 올 때 물을 가두는 웅덩이로 만드는 것이 실례가 될 수 있다”고 말했다. 김승 한국건설기술연구원 박사는 “물이 땅속으로 들어갈 틈을 만들어주는 것이 필요하다”며 “아파트 주차장 등 공공시설에 침투블록 등 방수처리된 소재를 쓰는 것도 한 방법”이라고 제안했다.

서울처럼 이미 완성된 도시의 경우 저류시설을 확충하고, 침투블록을 설치하는 등 보완책을 마련해 도심 침수에 대비해야 한다는 지적도 나왔다. 한무영 서울대 공학연구소 빗물연구센터 소장은 “빗물은 버리는 것이 아닌 모으는 것이라는 개념에 따라 저류시설을 늘려야 한다”며 “각 가정이나 공공시설에 정원을 만들 때 오목하게 만들어 빗물을 모을 수 있도록 한다든가, 학교 운동장 둘레에 벽돌을 쌓아 비 올 때 물을 가두는 웅덩이로 만드는 것이 실례가 될 수 있다”고 말했다. 김승 한국건설기술연구원 박사는 “물이 땅속으로 들어갈 틈을 만들어주는 것이 필요하다”며 “아파트 주차장 등 공공시설에 침투블록 등 방수처리된 소재를 쓰는 것도 한 방법”이라고 제안했다.

전문가들은 특히 구체적 방제시스템을 강제할 수 있는 법적·제도적 장치를 마련하는 게 중요하다고 입을 모은다. 한무영 소장은 “서울시를 비롯해 50개 시·군이 건물을 지을 때 저류시설을 만들면 인센티브를 주는 내용의 조례가 있는데, 의무적인 것이 아니어서 지켜지지 않는다”며 “독일 일부 주처럼 건축물을 인허가해줄 때 의무적으로 저류시설을 설치하도록 제도를 바꿔야 한다”고 지적했다.

전문가들은 특히 구체적 방제시스템을 강제할 수 있는 법적·제도적 장치를 마련하는 게 중요하다고 입을 모은다. 한무영 소장은 “서울시를 비롯해 50개 시·군이 건물을 지을 때 저류시설을 만들면 인센티브를 주는 내용의 조례가 있는데, 의무적인 것이 아니어서 지켜지지 않는다”며 “독일 일부 주처럼 건축물을 인허가해줄 때 의무적으로 저류시설을 설치하도록 제도를 바꿔야 한다”고 지적했다.

이재준 교수는 “우리나라는 3~4년 전쯤 규제완화를 한다며 재해영향평가를 없애고 사전재해영향성검토협의회를 두도록 했는데 실효성이 전혀 없다”며 “미국처럼 재해영향평가를 실시해 문제가 있을 경우 대안 없이는 건축허가를 내주지 않는 등 방재시스템 마련을 법적으로 의무화해야 한다”고 말했다. 유선희 박현정 임지선 기자 duck@hani.co.kr

산사태 등 피해를 본 서울 서초구 우면동 형촌마을에서 28일 오전 하수가 역류해 물이 치솟고 있다. 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr

연평균 폭우 발생 횟수

이재준 교수는 “우리나라는 3~4년 전쯤 규제완화를 한다며 재해영향평가를 없애고 사전재해영향성검토협의회를 두도록 했는데 실효성이 전혀 없다”며 “미국처럼 재해영향평가를 실시해 문제가 있을 경우 대안 없이는 건축허가를 내주지 않는 등 방재시스템 마련을 법적으로 의무화해야 한다”고 말했다. 유선희 박현정 임지선 기자 duck@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)