‘칠곡 아동학대 사망사건’의 피해자 중 언니 소리(가명)의 주치의였던 경북대 소아정신과 정운선 교수가 9일 저녁 자신의 연구실에서 인터뷰를 하고 있다. 그의 책상엔 과거 치료를 담당한 아이들이 보낸 편지와 그림 등이 쌓여 있었다. 뒤편 모니터에 비치는 그림은 예전에 치료했던 아이가 성장한 뒤 자신의 회복 과정을 동화로 만든 것이다. 대구/강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr 2014.04.12

강원도 아동보호전문기관 가보니

상담원 1명당 70여건 담당

10건은 아직 현장조사도 못해

관할지역 왕복 4시간 넘기도

과중한 업무 탓 근속 1.8년 불과

정부는 예산 절반도 지원 안해

상담원 1명당 70여건 담당

10건은 아직 현장조사도 못해

관할지역 왕복 4시간 넘기도

과중한 업무 탓 근속 1.8년 불과

정부는 예산 절반도 지원 안해

“민우, 민우도 급해요. 두돌 조금 넘은 아이인데 아버지한테 폭행을 당한다고 신고가 들어왔어요. 1차 현장조사는 마친 상태인데 이후로 부모가 연락을 받지 않고 있어요. 횡성 선희네도 가봐야 하는데….”

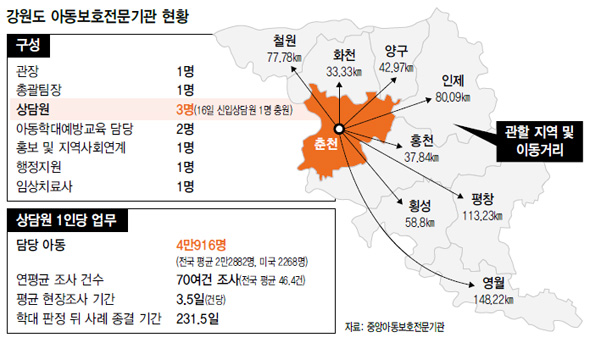

지난 13일 강원도 춘천에서 만난 ‘강원도 아동보호전문기관’(관장 최윤선) 상담원 ㄱ씨는 아동학대 신고가 들어온 가정을 현장조사하러 운전하고 가는 중에도 연거푸 다른 학대 사례를 떠올렸다. 아버지가 자녀들과 함께 스스로 목숨을 끊으려 한 사례, 부모의 방임으로 쓰레기 더미에서 살고 있는 남매의 사례 등 현재 ㄱ씨가 맡고 있는 학대 사례는 70여건에 이른다.

경북 칠곡, 울산 아동학대 사망 사건 이후에도 아동학대는 끊이지 않고 있다. 지난해 접수된 아동학대 신고 1만3076건 가운데 실제 학대로 판정된 사례는 6796건(51.9%)에 달했다. 하루 평균 18.6건의 아동학대가 주변에서 벌어지고 있는 셈이다. 아동학대에 대한 사회적 관심이 높아지자 신고도 폭증했다. 인천 아동보호전문기관의 경우 올해 1~4월 신고 건수가 지난해 같은 기간보다 400% 늘었다.

상담원들은 늘어난 업무를 감당하지 못하고 있었다. 최윤선 관장은 “지난 주말 접수된 신고만 5건이었다. 다른 업무를 하는 직원까지 총동원됐다”고 했다. 2005년 상담원이 학대 가해자가 휘두른 둔기에 머리를 맞아 다치는 사고가 난 뒤 현장조사는 ‘2인1조’가 원칙이다. 규정을 따르자면 응급 학대 사례는 24시간 안에, 급하지 않은 경우라도 72시간 안에 1차 현장조사를 마쳐야 한다. 현재 강원도 아동보호전문기관의 처지로는 이를 지킬 재간이 없다. 게다가 9월부터 ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법’이 시행되면 신고 접수 뒤 5분 안에 경찰과 함께 ‘출동’까지 해야 한다. 춘천 사무실에서 선희네 집이 있는 횡성군에 가는 데만 꼬박 1시간이 걸린다. 관할인 영월군·평창군 지역은 왕복 4시30분이 소요된다. 법을 지키지 못하는 것은 다른 지역 기관도 크게 다르지 않다.

그래서 상담원들은 칠곡·울산 사망 사건이 언제라도 재발할 수 있다는 위기감 속에 일하고 있다. 이날 상담원 ㄱ씨는 동현이 어머니를 만나 “지난주에도 3번 정도 맞았다”는 얘기를 듣고 불안감을 떨치지 못했다. 동현이는 몸에 멍이 들 정도로 맞았다. ㄱ씨는 “다른 사례를 관리하다가도 미처 신경 쓰지 못한 곳에서 학대가 재발하는 건 아닌지 항상 불안하다”고 했다. ㄱ씨가 맡은 학대 사례 70여건 가운데 10건은 아직 현장조사도 끝내지 못했다. 상담원 ㄴ씨는 “지역에 하루를 다녀오면 다른 사례 관리를 아예 할 수 없다. 공백이 너무 크다”고 했다.

최윤선 관장은 “과중한 업무 탓에 1년 반 동안 전체 직원의 절반이 사표를 냈다. 5~10년씩 일을 해야 상담 전문성이 쌓이는데 큰일”이라고 했다. 아동보호전문기관 상담원의 평균 근속 기간은 1.8년에 불과하다.

정부는 지방자체단체 소관이라며 손을 놓고 있다. 지자체 가운데 재정 자립도가 낮은 강원도는 연간 정부 권고 예산 7억2900만원의 절반도 안 되는 3억2000만원을 지원한다. 초록우산 어린이재단이 해마다 2억원을 지원해 가까스로 운영하고 있다. 최 관장은 “지자체에 따라 학대 예방사업 예산이 5배까지 차이가 난다. 아이들의 생명과 안전은 시·도를 불문하고 똑같이 중요하기 때문에 국가가 책임져야 한다”고 했다.(상담 사례가 공개될 수 있어 아동·상담원 이름은 가명·익명 처리합니다) 춘천/진명선 기자 torani@hani.co.kr

상담원들은 늘어난 업무를 감당하지 못하고 있었다. 최윤선 관장은 “지난 주말 접수된 신고만 5건이었다. 다른 업무를 하는 직원까지 총동원됐다”고 했다. 2005년 상담원이 학대 가해자가 휘두른 둔기에 머리를 맞아 다치는 사고가 난 뒤 현장조사는 ‘2인1조’가 원칙이다. 규정을 따르자면 응급 학대 사례는 24시간 안에, 급하지 않은 경우라도 72시간 안에 1차 현장조사를 마쳐야 한다. 현재 강원도 아동보호전문기관의 처지로는 이를 지킬 재간이 없다. 게다가 9월부터 ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법’이 시행되면 신고 접수 뒤 5분 안에 경찰과 함께 ‘출동’까지 해야 한다. 춘천 사무실에서 선희네 집이 있는 횡성군에 가는 데만 꼬박 1시간이 걸린다. 관할인 영월군·평창군 지역은 왕복 4시30분이 소요된다. 법을 지키지 못하는 것은 다른 지역 기관도 크게 다르지 않다.

그래서 상담원들은 칠곡·울산 사망 사건이 언제라도 재발할 수 있다는 위기감 속에 일하고 있다. 이날 상담원 ㄱ씨는 동현이 어머니를 만나 “지난주에도 3번 정도 맞았다”는 얘기를 듣고 불안감을 떨치지 못했다. 동현이는 몸에 멍이 들 정도로 맞았다. ㄱ씨는 “다른 사례를 관리하다가도 미처 신경 쓰지 못한 곳에서 학대가 재발하는 건 아닌지 항상 불안하다”고 했다. ㄱ씨가 맡은 학대 사례 70여건 가운데 10건은 아직 현장조사도 끝내지 못했다. 상담원 ㄴ씨는 “지역에 하루를 다녀오면 다른 사례 관리를 아예 할 수 없다. 공백이 너무 크다”고 했다.

최윤선 관장은 “과중한 업무 탓에 1년 반 동안 전체 직원의 절반이 사표를 냈다. 5~10년씩 일을 해야 상담 전문성이 쌓이는데 큰일”이라고 했다. 아동보호전문기관 상담원의 평균 근속 기간은 1.8년에 불과하다.

정부는 지방자체단체 소관이라며 손을 놓고 있다. 지자체 가운데 재정 자립도가 낮은 강원도는 연간 정부 권고 예산 7억2900만원의 절반도 안 되는 3억2000만원을 지원한다. 초록우산 어린이재단이 해마다 2억원을 지원해 가까스로 운영하고 있다. 최 관장은 “지자체에 따라 학대 예방사업 예산이 5배까지 차이가 난다. 아이들의 생명과 안전은 시·도를 불문하고 똑같이 중요하기 때문에 국가가 책임져야 한다”고 했다.(상담 사례가 공개될 수 있어 아동·상담원 이름은 가명·익명 처리합니다) 춘천/진명선 기자 torani@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)