최성문 작가, 2015 달력 ‘하루를 쓰다’ 만들어

“노숙인들 문제 시민들과 함께 고민해보려…”

“노숙인들 문제 시민들과 함께 고민해보려…”

하루 24시간은 누구에게나 평등하다. 그런데 평범한 하루조차 누리기 어려운 이들이 있다. 거리로 내몰린 노숙인들에게 가장 먼저 필요한 것은 밥이지만, 스스로의 힘으로 사회에 복귀할 수 있는 기회 역시 절실하다.

‘어떻게 하면 노숙인의 자활을 도울 수 있을까’ 고민하던 최성문 아트랩 꿈 공작소 작가는 노숙인을 포함한 365명의 사람들이 하루씩 채워 완성하는 달력 프로젝트를 떠올렸다. 도시 빈민과 노숙인에게 무료 급식을 하는 단체 ‘바하밥집(▶ 관련 링크)’에서 3년간 밥 퍼주는 봉사를 했던 일이 자연스러운 계기가 됐다. 2013년 겨울 달력을 만들어 지인들에게 판매해 모은 성금 50만원을 밥집에 기부했던 경험도 되살려 보기로 했다.

“모든 이들에게 주어진 하루는 공평해요. 그런 하루를 잃은 노숙인들의 문제를 시민들과 같이 고민해보고 싶었어요. 먹고살기 바쁜 사람들이 잃어버린 ‘하루’의 의미도 되찾아 주고 싶었고요.”

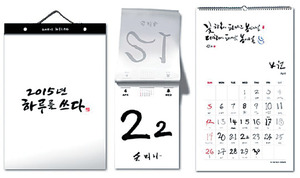

최 작가는 2014년 1월부터 9월까지 곳곳에 다니며 발품을 팔아 2015년 달력 <하루를 쓰다>를 완성했다. 각기 다른 글씨와 서명으로 만들어진 달력은 참여한 사람의 숫자만큼 사연도 다양하다.

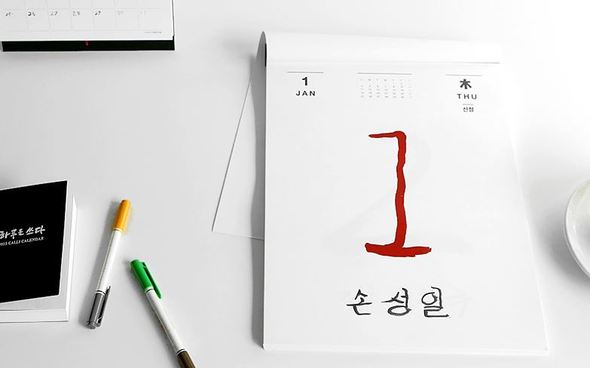

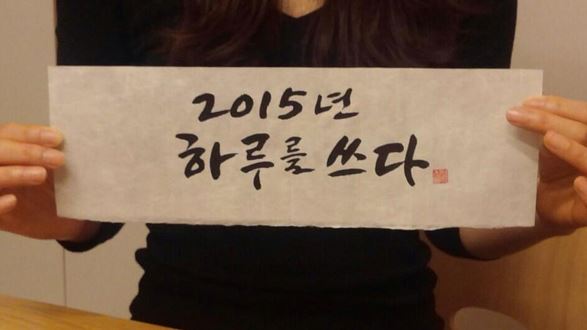

신영복 성공회대 교수는 붓글씨로 ‘하루를 쓰다’의 머리글을 적었다. 2015년의 첫날을 의미하는 ‘1’은 바하밥집을 통해 자활에 성공한 손성일씨가 썼다. 같은 날인 1월21일 밥집을 찾은 노숙인들이 1월의 숫자와 서명을 적었다.

“바하밥집을 통해 자활에 성공한 분을 보면서 노숙인들이 직접 하루를 쓰는 행위가 자활이 시작이라고 생각했어요. 노숙하는 분마다 사연이 다르다 보니, 어떤 분들은 이름을 밝힐 수 없었죠. 서명할 때 아줌마라고 쓰기도 하고 머털이·빡큐 등 자기만의 필명을 적은 분들도 있어요.”

최 작가는 달마다 그룹을 정해 달력에 들어갈 숫자와 서명을 받으러 다녔다. 2월은 안산에 거주하는 외국인 노동자를 찾아갔고, 3월은 최씨의 SNS 친구들에게 재능 기부를 요청했다. 4월은 세월호 참사와 4.19혁명 등 기억해야하는 아픔이 많았다. 그런 날을 기억해주는 것이 문화예술인의 역할이라고 생각한 최 작가는 가수와 배우들을 찾아갔다. 배우 이선균, 양동근, 가수 김범수, 아이비, 안치환, 윤도현 밴드, 방송인 김제동 손미나씨 등이 참여했다.

어린이날이 있는 5월에는 동심들이 삐뚤삐뚤한 글씨로 상상력을 발휘했다. 전쟁의 상처가 남아있는 6월에는 탈북 새터민을 찾아갔고, 7~8월은 평화를 꿈꾸는 사람들과 장애인들에게 숫자와 서명을 받았다. 수확의 계절인 9월은 농부들이 나섰고, 10월은 광장에 나온 시민들에게 하루를 채워달라고 부탁했다. 11월은 병동에서 암과 싸우고 있는 환자들이 채웠다.

이 달력의 특이한 점은 10월 달력의 마지막 칸인 31일이 비어있다. 여기엔 작은 비밀이 숨어있다. “참여하지 못한 사람들을 위한 특별한 선물이에요. 이 달력을 산 사람이 직접 하루를 채워서 완성하는 의미도 담겨있죠. 이 하루를 비워둠으로써 하루를 쓴 사람들의 수가 점점 증가해요. ‘10월의 마지막 날은 당신의 손으로’ 라는 문구를 달력에 집어넣었는데 매력적으로 들리지 않나요?”

신영복 성공회대 교수는 붓글씨로 ‘하루를 쓰다’의 머리글을 적었다. 2015년의 첫날을 의미하는 ‘1’은 바하밥집을 통해 자활에 성공한 손성일씨가 썼다. 같은 날인 1월21일 밥집을 찾은 노숙인들이 1월의 숫자와 서명을 적었다.

“바하밥집을 통해 자활에 성공한 분을 보면서 노숙인들이 직접 하루를 쓰는 행위가 자활이 시작이라고 생각했어요. 노숙하는 분마다 사연이 다르다 보니, 어떤 분들은 이름을 밝힐 수 없었죠. 서명할 때 아줌마라고 쓰기도 하고 머털이·빡큐 등 자기만의 필명을 적은 분들도 있어요.”

최 작가는 달마다 그룹을 정해 달력에 들어갈 숫자와 서명을 받으러 다녔다. 2월은 안산에 거주하는 외국인 노동자를 찾아갔고, 3월은 최씨의 SNS 친구들에게 재능 기부를 요청했다. 4월은 세월호 참사와 4.19혁명 등 기억해야하는 아픔이 많았다. 그런 날을 기억해주는 것이 문화예술인의 역할이라고 생각한 최 작가는 가수와 배우들을 찾아갔다. 배우 이선균, 양동근, 가수 김범수, 아이비, 안치환, 윤도현 밴드, 방송인 김제동 손미나씨 등이 참여했다.

어린이날이 있는 5월에는 동심들이 삐뚤삐뚤한 글씨로 상상력을 발휘했다. 전쟁의 상처가 남아있는 6월에는 탈북 새터민을 찾아갔고, 7~8월은 평화를 꿈꾸는 사람들과 장애인들에게 숫자와 서명을 받았다. 수확의 계절인 9월은 농부들이 나섰고, 10월은 광장에 나온 시민들에게 하루를 채워달라고 부탁했다. 11월은 병동에서 암과 싸우고 있는 환자들이 채웠다.

이 달력의 특이한 점은 10월 달력의 마지막 칸인 31일이 비어있다. 여기엔 작은 비밀이 숨어있다. “참여하지 못한 사람들을 위한 특별한 선물이에요. 이 달력을 산 사람이 직접 하루를 채워서 완성하는 의미도 담겨있죠. 이 하루를 비워둠으로써 하루를 쓴 사람들의 수가 점점 증가해요. ‘10월의 마지막 날은 당신의 손으로’ 라는 문구를 달력에 집어넣었는데 매력적으로 들리지 않나요?”

사실 지난 겨울 밥집 쪽에 기획의도를 설명할 때 만해도 ‘이게 잘 될까’ 의문을 품었던 사람들이 더 많았다. 하지만 좋은 취지가 알려지면서 함께하고 싶다고 연락을 해올 정도로 반응이 뜨거웠다. 달력 인쇄비용은 크라우드펀딩 사이트 와디즈를 통해 모았다. 달력을 구입하겠다고 미리 주문한 누리꾼들이 2000여만 원을 모았다. 최 작가는 하루를 ‘쓰다’의 행위가 단순히 글씨를 쓰는 게 아니라, 참여하고 나누는데 의미가 있다고 강조했다.

“잠깐 시간을 내서 달력 숫자와 이름을 적는 게 별거 아닐 수 있지만 이렇게 한 사람의 하루가 모여 한 해가 됐어요. 노숙인분들도 자신들이 기여했다는 것에 감동하고 자긍심을 느끼고 있고요. 함께한 사람들도 하루가 너무 소중하다는 것을 느끼게 되면서 오히려 위로를 받았다고 하더라고요.”

사실 지난 겨울 밥집 쪽에 기획의도를 설명할 때 만해도 ‘이게 잘 될까’ 의문을 품었던 사람들이 더 많았다. 하지만 좋은 취지가 알려지면서 함께하고 싶다고 연락을 해올 정도로 반응이 뜨거웠다. 달력 인쇄비용은 크라우드펀딩 사이트 와디즈를 통해 모았다. 달력을 구입하겠다고 미리 주문한 누리꾼들이 2000여만 원을 모았다. 최 작가는 하루를 ‘쓰다’의 행위가 단순히 글씨를 쓰는 게 아니라, 참여하고 나누는데 의미가 있다고 강조했다.

“잠깐 시간을 내서 달력 숫자와 이름을 적는 게 별거 아닐 수 있지만 이렇게 한 사람의 하루가 모여 한 해가 됐어요. 노숙인분들도 자신들이 기여했다는 것에 감동하고 자긍심을 느끼고 있고요. 함께한 사람들도 하루가 너무 소중하다는 것을 느끼게 되면서 오히려 위로를 받았다고 하더라고요.”

최 작가는 높은 수익을 얻을 수 있는 일마저 고사하고 달력을 완성하는데 집중했다. <하루를 쓰다>는 단순히 달력을 만드는데 그치지 않고 이야기와 노래, 전시로 이어지고 있다. 달력은 매일 뜯어 쓸 수 있는 일력과 탁상용·벽걸이용 월력 등 다양한 형태로 만들어졌다. 이 달력과 일력은 인터넷 쇼핑몰 천삼백케이와 오프라인 매장인 영풍문고를 통해 구입할 수 있다. 달력판매 수익금은 바하밥집을 통해 노숙인의 자활기금으로 사용된다.

11월에 완성된 ‘하루를 쓰다’ 뮤직비디오의 첫 화면은 몸이 불편한 장애인이 온몸으로 숫자를 쓰는 장면이 등장한다. (▶관련 영상 : 하루를 쓰다 뮤직비디오) 364개의 숫자를 전시하는 ‘하루를 쓰다’ 전시회는 2015년 1월11일까지 서울 양재동 코트라오픈갤러리에서 열린다.

“오늘 어떤 하루를 보내시겠습니까?" 최성문 작가의 물음이다.

박수진 기자 jjinpd@hani.co.kr 사진 아트랩 꿈공작소 제공

최 작가는 높은 수익을 얻을 수 있는 일마저 고사하고 달력을 완성하는데 집중했다. <하루를 쓰다>는 단순히 달력을 만드는데 그치지 않고 이야기와 노래, 전시로 이어지고 있다. 달력은 매일 뜯어 쓸 수 있는 일력과 탁상용·벽걸이용 월력 등 다양한 형태로 만들어졌다. 이 달력과 일력은 인터넷 쇼핑몰 천삼백케이와 오프라인 매장인 영풍문고를 통해 구입할 수 있다. 달력판매 수익금은 바하밥집을 통해 노숙인의 자활기금으로 사용된다.

11월에 완성된 ‘하루를 쓰다’ 뮤직비디오의 첫 화면은 몸이 불편한 장애인이 온몸으로 숫자를 쓰는 장면이 등장한다. (▶관련 영상 : 하루를 쓰다 뮤직비디오) 364개의 숫자를 전시하는 ‘하루를 쓰다’ 전시회는 2015년 1월11일까지 서울 양재동 코트라오픈갤러리에서 열린다.

“오늘 어떤 하루를 보내시겠습니까?" 최성문 작가의 물음이다.

박수진 기자 jjinpd@hani.co.kr 사진 아트랩 꿈공작소 제공

자활에 성공한 손성일씨가 쓴 1일.

신영복 성공회대 교수는 붓글씨로 ‘하루를 쓰다’의 머리글을 적었다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)