‘경기도외국인인권센터’ 모니터링

“내 애인 할래?”

중국에서 온 결혼이민자인 왕아무개씨는 올해 초 자신이 일하는 업체에서 한국인 동료 노동자가 ‘커피를 사겠다’며 수차례 접근해왔으나 거절했다. 어느 날 ‘애인 할까’라는 말에 “남편이 있다”며 재차 거절하자 왕씨의 업무는 이후 더 힘들어졌다. ‘일을 잘 못한다’는 등의 핀잔도 쏟아졌다. 왕씨는 “억울하고 속상한데 일을 그만두기도 어렵다”고 털어놨다.

직장 내 성폭력(폭행·추행·희롱 등) 피해나 목격 경험이 있는 경기도내 외국인 여성 노동자 10명 가운데 3명(31.2%)이 실제 성폭행을 당했거나 목격 내지 위기를 경험한 것으로 나타났다. 더 많은 수(36.2%)가 ‘저항할 경우 보복하겠다’는 직간접적 협박을 받았다. 그런데도 성폭력 피해를 경찰에 신고한 이는 10명 중 1명꼴에 불과했다.

15% 성폭력을 당했거나 목격해

직장 내 성폭력(폭행·추행·희롱 등) 피해나 목격 경험이 있는 경기도내 외국인 여성 노동자 10명 가운데 3명(31.2%)이 실제 성폭행을 당했거나 목격 내지 위기를 경험한 것으로 나타났다. 더 많은 수(36.2%)가 ‘저항할 경우 보복하겠다’는 직간접적 협박을 받았다. 그런데도 성폭력 피해를 경찰에 신고한 이는 10명 중 1명꼴에 불과했다.

15% 성폭력을 당했거나 목격해

36% ‘저항하면 보복’ 협박 당해

신분 취약해 성폭력에 노출 잦고

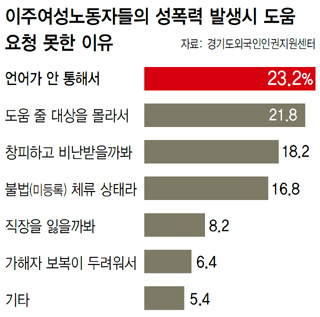

피해 입어도 신고 어려운 이중고 경기도외국인인권지원센터가 2일 내놓은 ‘2015 경기도 이주여성 직장 내 성희롱 실태 모니터링 결과’를 보면, 성폭력 피해를 봤거나 목격한 이주여성 375명 가운데 57명(15.2%)은 실제 성폭행을 당하거나 목격했고, 60명(16%)은 성폭행 위기에서 울거나 애원하거나 몸싸움으로 저항한 경험이 있던 것으로 조사됐다. 이들은 25개 시·군에 걸쳐 제조·서비스·농축산업에 종사했고 지난 5~8월 설문조사에 응했다. 국적별로 베트남 89명, 타이 80명, 몽골 74명, 중국 66명, 필리핀 36명, 캄보디아 30명이다. 이들 가운데 16.5%는 보복 우려나 협박 때문에 ‘성적 협조’를 했다고 답했고, 19.4%는 거부했으나 직장 내 불이익을 당했다고 말했다. 협박의 40.7%는 해고·이탈신고·추방, 불법체류 신고 등 이주노동자의 신분을 악용한 것이었고, 19.3%는 임금을 주지 않거나 힘든 일을 시키겠다는 위계의 이용이었다. 직접 폭력을 쓰거나 흉기를 든 경우도 9.5%에 달했다. 허약한 신분 때문에 성폭력에 노출되기 쉽고 신고도 하기 어려운 이중고에 이들은 놓여 있었다. 자동차 부품회사에서 일하는 베트남 출신의 결혼이민자 김씨도 생산직 부서 담당과장이 물건을 전달할 때마다 손을 만진다면서도 “해고당할까봐 ‘하지 말라’는 말도 못한 채 일을 계속하고 있다”고 할 뿐이었다. 언어 장벽이나 성폭력 예방 정보 등의 부족(그림 참조)도 이들 처지를 더 곤란하게 하고 있다. 이들의 37.7%는 피해 발생 시 그냥 참고 일하거나 말없이 일을 그만둔다고 했으나 ‘말로 항의했다’는 이가 23.7%, ‘경찰에 신고했다’는 이는 11.3%에 머물렀다. 이번 조사에서 가해자가 한국인인 경우는 49%였다. 제3국적자는 26%, 피해자와 같은 국적인 경우는 25.27%로, 외국인 가해자가 한국인 가해자보다 많았다. 박선희 연구원은 “이주여성노동자들이 성희롱 피해에 무방비인 것도 문제지만 그 피해가 세차례 이상 지속되는 경우가 60%였다. 성폭력·성희롱 피해가 우발적이 아니라 지속적이라는 점에 심각성이 크다”고 말했다. 경기도외국인인권지원센터는 4일 오후 2시 경기 안산시 단원구 화정로26 센터 대강의실에서 ‘여성외국인 근로자 직장 내 성희롱 실태와 법제도 개선방안’ 정책 심포지엄을 연다. (031)492-9347. 홍용덕 기자 ydhong@hani.co.kr

이주여성노동자들의 성폭력 발생시 도움 요청 못한 이유

36% ‘저항하면 보복’ 협박 당해

신분 취약해 성폭력에 노출 잦고

피해 입어도 신고 어려운 이중고 경기도외국인인권지원센터가 2일 내놓은 ‘2015 경기도 이주여성 직장 내 성희롱 실태 모니터링 결과’를 보면, 성폭력 피해를 봤거나 목격한 이주여성 375명 가운데 57명(15.2%)은 실제 성폭행을 당하거나 목격했고, 60명(16%)은 성폭행 위기에서 울거나 애원하거나 몸싸움으로 저항한 경험이 있던 것으로 조사됐다. 이들은 25개 시·군에 걸쳐 제조·서비스·농축산업에 종사했고 지난 5~8월 설문조사에 응했다. 국적별로 베트남 89명, 타이 80명, 몽골 74명, 중국 66명, 필리핀 36명, 캄보디아 30명이다. 이들 가운데 16.5%는 보복 우려나 협박 때문에 ‘성적 협조’를 했다고 답했고, 19.4%는 거부했으나 직장 내 불이익을 당했다고 말했다. 협박의 40.7%는 해고·이탈신고·추방, 불법체류 신고 등 이주노동자의 신분을 악용한 것이었고, 19.3%는 임금을 주지 않거나 힘든 일을 시키겠다는 위계의 이용이었다. 직접 폭력을 쓰거나 흉기를 든 경우도 9.5%에 달했다. 허약한 신분 때문에 성폭력에 노출되기 쉽고 신고도 하기 어려운 이중고에 이들은 놓여 있었다. 자동차 부품회사에서 일하는 베트남 출신의 결혼이민자 김씨도 생산직 부서 담당과장이 물건을 전달할 때마다 손을 만진다면서도 “해고당할까봐 ‘하지 말라’는 말도 못한 채 일을 계속하고 있다”고 할 뿐이었다. 언어 장벽이나 성폭력 예방 정보 등의 부족(그림 참조)도 이들 처지를 더 곤란하게 하고 있다. 이들의 37.7%는 피해 발생 시 그냥 참고 일하거나 말없이 일을 그만둔다고 했으나 ‘말로 항의했다’는 이가 23.7%, ‘경찰에 신고했다’는 이는 11.3%에 머물렀다. 이번 조사에서 가해자가 한국인인 경우는 49%였다. 제3국적자는 26%, 피해자와 같은 국적인 경우는 25.27%로, 외국인 가해자가 한국인 가해자보다 많았다. 박선희 연구원은 “이주여성노동자들이 성희롱 피해에 무방비인 것도 문제지만 그 피해가 세차례 이상 지속되는 경우가 60%였다. 성폭력·성희롱 피해가 우발적이 아니라 지속적이라는 점에 심각성이 크다”고 말했다. 경기도외국인인권지원센터는 4일 오후 2시 경기 안산시 단원구 화정로26 센터 대강의실에서 ‘여성외국인 근로자 직장 내 성희롱 실태와 법제도 개선방안’ 정책 심포지엄을 연다. (031)492-9347. 홍용덕 기자 ydhong@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)