김기춘 짙어지는 ‘직권남용’

김기춘 실장, 검찰 지도했나

“본적 없다”던 김진태 검찰총장과

수시 통화·수사 관여 정황 드러나

김영한 일지에 ‘지도’ 잦은 등장

김영한 업무일지대로 검찰수사 진행

‘장, 령 뜻 총장전달-속전속결 투트랙’

청 ‘정윤회 문건’ 수사팀회의 방불

실제수사도 명예훼손·문건유출 분리

정윤회 집 수색 불발뒤 ‘유출’에 집중

국정농단 게이트 차단 ‘만시지탄’

최순실과 이혼 드러나기 전 거주지

검찰서도 “압수수색 했더라면…”

김기춘 실장, 검찰 지도했나

“본적 없다”던 김진태 검찰총장과

수시 통화·수사 관여 정황 드러나

김영한 일지에 ‘지도’ 잦은 등장

김영한 업무일지대로 검찰수사 진행

‘장, 령 뜻 총장전달-속전속결 투트랙’

청 ‘정윤회 문건’ 수사팀회의 방불

실제수사도 명예훼손·문건유출 분리

정윤회 집 수색 불발뒤 ‘유출’에 집중

국정농단 게이트 차단 ‘만시지탄’

최순실과 이혼 드러나기 전 거주지

검찰서도 “압수수색 했더라면…”

김기춘 전 대통령 비서실장이 김진태 전 검찰총장 재임 때 수시로 통화하며 나눈 대화의 구체적인 내용은 무엇일까. 김 총장의 ‘정윤회 주거지 압수수색 제외’ 지시와 그 당시 청와대 내부 논의를 기록한 ‘김영한 업무일지’의 내용이 깊은 연관성을 보이는 것은 ‘우연의 일치’일까. 박영수 특검팀이 정윤회 문건 유출 사건 관련 의혹을 다시 수사할 경우 반드시 되짚어봐야 할 대목들이라고 전·현직 검찰 관계자들은 말하고 있다.

■ “실장 전화 받았다” 대검차장을 끝으로 현직을 떠났던 김진태 변호사가 검찰총장 후보자로 지명된 2013년 11월 김기춘 당시 대통령 비서실장은 국회 국정감사에서 관련 질문을 받고는 “1992년도 장관을 그만둔 이후 오늘날까지 김 후보자를 본 적이 없다”고 답변했다. 김 후보자를 검찰총장으로 천거한 것 아니냐는 국회의원들의 추궁에 소원한 관계라는 점을 강조한 것이다.

그러나 김 전 총장이 취임한 그해 12월 이후 김 전 실장이 물러난 2015년 2월까지 두 사람의 ‘관계’는 매우 가까워 보였다고 당시 검찰 관계자들은 말하고 있다. 여러 사람이 김 전 총장과 김 전 실장의 통화 사실을 알고 있다고 증언했다. 김 전 총장도 <한겨레>에 통화한 사실은 있다면서도 업무 관련은 아니었다는 취지로 답했다. 검찰 내부 사정에 정통한 검찰 고위직 출신 변호사는 “(검찰이 청와대와) 아예 연락을 않고 살 수는 없다. 통상적인 업무 협조 같은 것은 해야 하고, 소통도 해야 한다. 그러나 문제는 내용이다. 수사 관여라면 얘기가 달라진다”고 했다.

대통령령인 ‘대통령비서실 직제’를 보면, 비서실장은 “대통령의 직무를 보좌한다”고만 돼 있을 뿐 검찰 수사에 관여할 법적 권한이 없다. 그럼에도 ‘김영한 업무일지’를 보면, 검찰과 관련한 김 전 실장의 지시 또는 당부 사항들에는 ‘지도’라는 표현이 여러 차례 반복해서 등장한다. 검찰 관계자는 “김 실장에게 검찰은 가르치며 이끌어야 하는 존재였던 모양”이라며 “지도의 내용과 방법이 무엇인지는 특검이 밝혀야 할 사안”이라고 말했다.

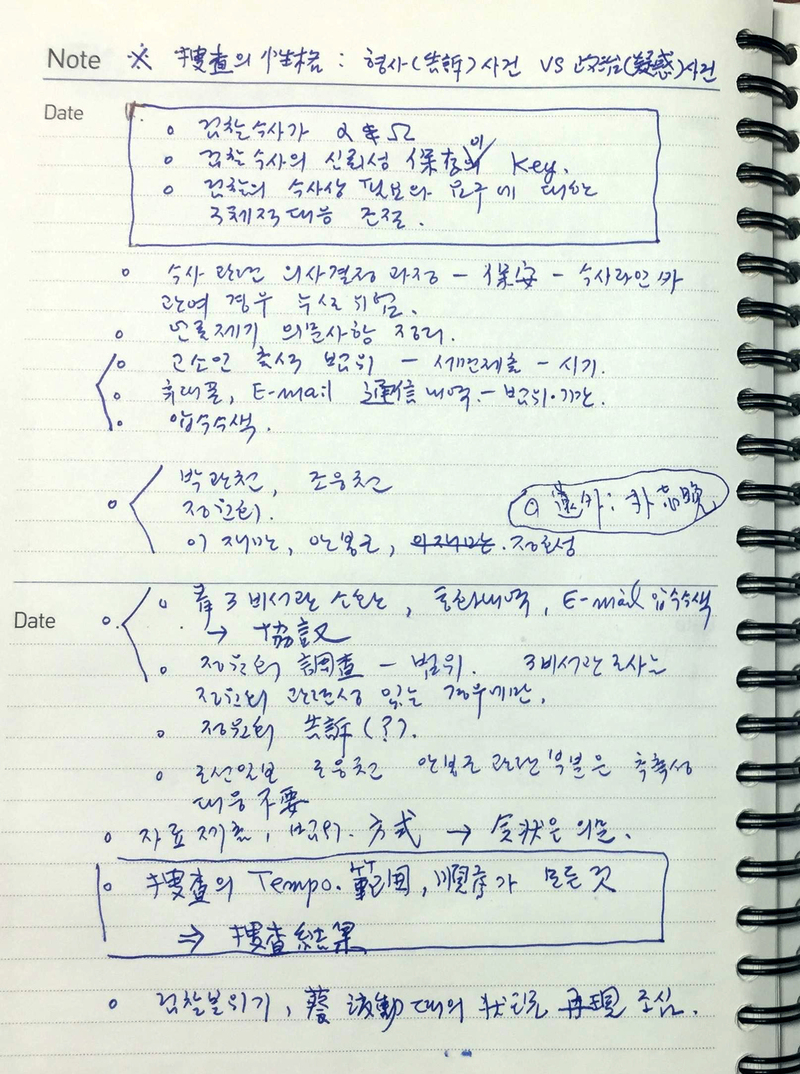

■ “령(대통령) 뜻 전달”? 김 전 총장 취임 후 채 1년이 안 된 2014년 11월28일 <세계일보>는 이른바 ‘정윤회 문건’을 보도한다. 주 내용은 박근혜 대통령의 핵심 측근 정윤회씨가 자신의 비선라인을 통해 ‘김기춘 비서실장 교체설’ 등을 퍼뜨렸고, 이 과정에서 정호성·이재만 비서관 등 이른바 청와대 ‘문고리 3인방’ 등과 자주 만나 논의를 한다는 것이었다. 청와대는 “국기문란”이라며 극도로 격앙됐다. 그 시점의 ‘김영한 업무일지’를 보면, 검찰 수사와 관련해 수사팀 내부회의를 방불케 할 정도로 상세한 논의가 진행된 것을 알 수 있다. 특히 12월1일치엔 “장(비서실장) 령(대통령) 뜻 총장 전달-속전속결, 투 트랙”이라는 구절이 있고, 2일치엔 한 페이지에 걸쳐 이 사건의 성격을 ‘형사(고소) 사건 vs 정치(의혹) 사건’으로 규정하고 검토하는 내용이 기록돼 있다. “수사의 템포, 범위, 순서가 모든 것”이라는 글귀도 눈에 띈다. 실제로 검찰은 이날 사건을 명예훼손(서울중앙지검 형사1부)과 문건유출(〃 특수2부) ‘투 트랙’으로 나눈 뒤 다음날 ‘유출’자로 지목된 박관천 경정에 대한 압수수색 등 본격 수사에 나섰다.

서울중앙지검이 정윤회씨 등의 주거지까지 압수수색하겠다는 계획을 대검에 보고한 것은 그 직전쯤으로 보인다. 당시 수사 상황을 알고 있는 검찰 관계자들은 “문건 내용이 사실인지, 유출된 것 말고 생산된 문건이 더 있는지 등을 파악하기 위해서는 정씨 등의 주거지에 대한 압수수색이 필요했다”고 말했다. 당시는 정씨가 최순실씨와 이혼한 사실이 알려지기 전으로, 검찰이 파악한 정씨 주거지는 기존 그대로였다고 한다. 하지만 김 전 총장은 “명예훼손 사건인데, 고소인의 주거지를 압수수색하는 것이 법리에 맞느냐”며 제동을 걸었고, 그 이후 수사는 ‘유출’에만 초점을 맞춰 일사천리로 진행됐다.

이와 관련해 검찰 고위직을 지낸 한 변호사는 “사실 적시에 의한 명예훼손이라면 김 총장의 말이 맞지만, (당시 사건과 같은) 허위사실 적시에 의한 명예훼손 사건에선 고소인 쪽 주장의 진위를 가리기 위해 고소인의 주거지라도 압수수색을 할 수 있다. 그것은 수사상 필요하면 하는 것”이라고 했다. 검찰의 다른 관계자도 “가령 어느 공직자의 수뢰 의혹이 보도돼 명예훼손 고소 사건이 들어오면 해당 공직자의 계좌를 열어보는 것은 수사의 에이비시”라고 말했다.

김 전 총장의 당시 지시가 청와대의 ‘지침’을 반영한 것인지는 밝혀지지 않았다. 그러나 당시 최순실씨와 살고 있던 정씨 주거지 압수수색 등을 제대로 했더라면 ‘최순실 게이트’가 이렇게 커지는 것은 막을 수 있지 않았겠느냐는 ‘만시지탄’이 검찰 안에서도 나온다. 검찰의 한 관계자는 “이제 와서 할 말은 아니지만, 그때 그 사건 수사를 제대로 했다면 최순실 등의 국정농단이 이 지경에 이르기 전에 차단할 수 있었을 것”이라고 말했다.

강희철 김정필 기자 hckang@hani.co.kr

■ “령(대통령) 뜻 전달”? 김 전 총장 취임 후 채 1년이 안 된 2014년 11월28일 <세계일보>는 이른바 ‘정윤회 문건’을 보도한다. 주 내용은 박근혜 대통령의 핵심 측근 정윤회씨가 자신의 비선라인을 통해 ‘김기춘 비서실장 교체설’ 등을 퍼뜨렸고, 이 과정에서 정호성·이재만 비서관 등 이른바 청와대 ‘문고리 3인방’ 등과 자주 만나 논의를 한다는 것이었다. 청와대는 “국기문란”이라며 극도로 격앙됐다. 그 시점의 ‘김영한 업무일지’를 보면, 검찰 수사와 관련해 수사팀 내부회의를 방불케 할 정도로 상세한 논의가 진행된 것을 알 수 있다. 특히 12월1일치엔 “장(비서실장) 령(대통령) 뜻 총장 전달-속전속결, 투 트랙”이라는 구절이 있고, 2일치엔 한 페이지에 걸쳐 이 사건의 성격을 ‘형사(고소) 사건 vs 정치(의혹) 사건’으로 규정하고 검토하는 내용이 기록돼 있다. “수사의 템포, 범위, 순서가 모든 것”이라는 글귀도 눈에 띈다. 실제로 검찰은 이날 사건을 명예훼손(서울중앙지검 형사1부)과 문건유출(〃 특수2부) ‘투 트랙’으로 나눈 뒤 다음날 ‘유출’자로 지목된 박관천 경정에 대한 압수수색 등 본격 수사에 나섰다.

서울중앙지검이 정윤회씨 등의 주거지까지 압수수색하겠다는 계획을 대검에 보고한 것은 그 직전쯤으로 보인다. 당시 수사 상황을 알고 있는 검찰 관계자들은 “문건 내용이 사실인지, 유출된 것 말고 생산된 문건이 더 있는지 등을 파악하기 위해서는 정씨 등의 주거지에 대한 압수수색이 필요했다”고 말했다. 당시는 정씨가 최순실씨와 이혼한 사실이 알려지기 전으로, 검찰이 파악한 정씨 주거지는 기존 그대로였다고 한다. 하지만 김 전 총장은 “명예훼손 사건인데, 고소인의 주거지를 압수수색하는 것이 법리에 맞느냐”며 제동을 걸었고, 그 이후 수사는 ‘유출’에만 초점을 맞춰 일사천리로 진행됐다.

이와 관련해 검찰 고위직을 지낸 한 변호사는 “사실 적시에 의한 명예훼손이라면 김 총장의 말이 맞지만, (당시 사건과 같은) 허위사실 적시에 의한 명예훼손 사건에선 고소인 쪽 주장의 진위를 가리기 위해 고소인의 주거지라도 압수수색을 할 수 있다. 그것은 수사상 필요하면 하는 것”이라고 했다. 검찰의 다른 관계자도 “가령 어느 공직자의 수뢰 의혹이 보도돼 명예훼손 고소 사건이 들어오면 해당 공직자의 계좌를 열어보는 것은 수사의 에이비시”라고 말했다.

김 전 총장의 당시 지시가 청와대의 ‘지침’을 반영한 것인지는 밝혀지지 않았다. 그러나 당시 최순실씨와 살고 있던 정씨 주거지 압수수색 등을 제대로 했더라면 ‘최순실 게이트’가 이렇게 커지는 것은 막을 수 있지 않았겠느냐는 ‘만시지탄’이 검찰 안에서도 나온다. 검찰의 한 관계자는 “이제 와서 할 말은 아니지만, 그때 그 사건 수사를 제대로 했다면 최순실 등의 국정농단이 이 지경에 이르기 전에 차단할 수 있었을 것”이라고 말했다.

강희철 김정필 기자 hckang@hani.co.kr

김영한 전 민정수석이 남긴 업무일지 가운데 ‘정윤회 문건’ 사건 관련 내용이 적힌 부분.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 김기춘과 수시 통화한 김진태 총장, 정윤회 집 압수수색 막아 [단독] 김기춘과 수시 통화한 김진태 총장, 정윤회 집 압수수색 막아](https://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2016/1226/00503252_20161226.JPG)