29일 서울 용산구 민족문제연구소에서 문 열어

국내 최초의 일제강점기 전문박물관인 ‘식민지역사박물관’이 경술국치 108주년인 8월 29일 서울 용산구 민족문제연구소에서 문을 열었다. 박물관에는 1875년 운요호 사건에서부터 해방에 이르기까지 70년에 걸친 일제 침탈과 그에 부역한 친일파의 죄상을 정확히 기록한 사료와 전시물들이 빼곡히 들어서 있다.

서울시 용산구 청파동 효창원 인근에 자리잡은 박물관의 규모는 지하 1층부터 지상 5층까지 연면적 1500여㎡에 이른다. 박물관에는 기획전시실과 상설전시실, 서고와 수장고, 연구실 등을 갖췄다.

전시실에 보관된 일제강점기 일본의 만행을 증언하는 사료들 중 일부를 모아본다.

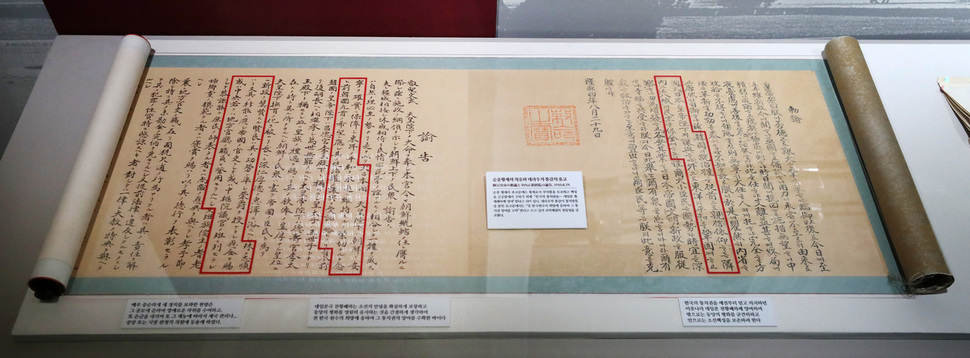

1. 순종황제의 칙유와 데라우치 통감의 유고

순종이 국권을 넘긴다고 밝힌 칙유로 석판 인쇄된 원본이다. “국권을 내가 믿고 의지하는 이웃 나라 일본 황제 폐하에게 넘긴다"는 내용이 쓰여있다. 조선 1대 총독 데라우치 마사타케가 부임하면서 시정방침을 밝힌 포고문에는 "전 한국원수의 희망에 응하여 그 통치권 양여를 수락한다"고 쓰여 있어 조약 체결의 정당성을 강조했다.

2. 을사오적 권중현이 받은 메달

순종이 국권을 넘긴다고 밝힌 칙유로 석판 인쇄된 원본이다. “국권을 내가 믿고 의지하는 이웃 나라 일본 황제 폐하에게 넘긴다"는 내용이 쓰여있다. 조선 1대 총독 데라우치 마사타케가 부임하면서 시정방침을 밝힌 포고문에는 "전 한국원수의 희망에 응하여 그 통치권 양여를 수락한다"고 쓰여 있어 조약 체결의 정당성을 강조했다.

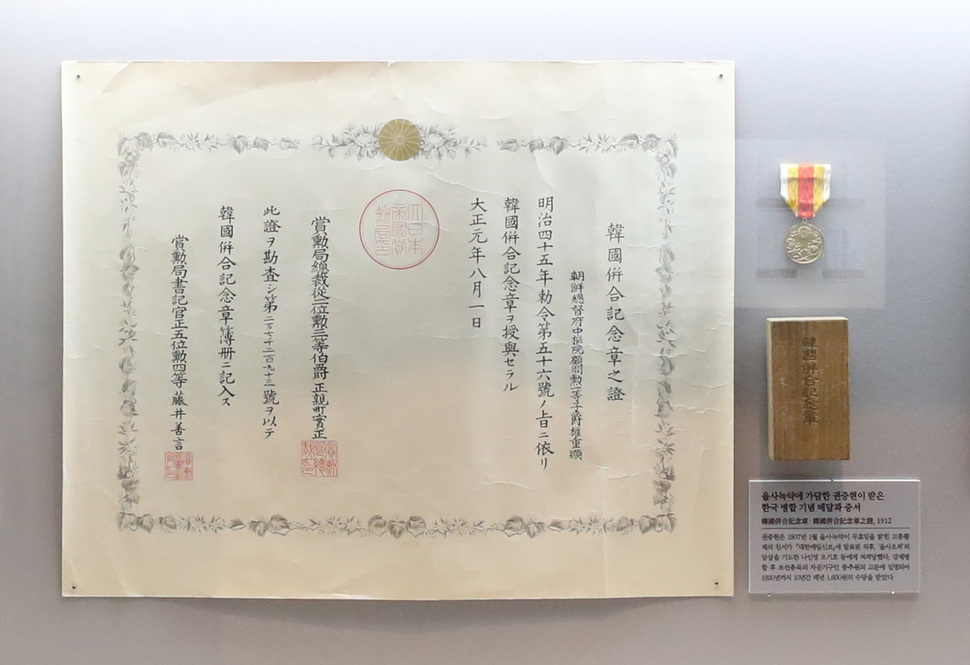

2. 을사오적 권중현이 받은 메달

을사오적 중 1인인 권중현이 한국 병합을 기념해 받은 메달과 증서이다. 권중현은 1907년 1월 을사늑약이 무효임을 밝힌 고종황제의 친서가 <대한매일신보>에 발표된 직후 ‘을사오적’의 암살을 기도한 나인영 오기호 등에게 저격당했으나 목숨은 잃지 않았다. 강제병합 뒤 조선총독의 자문기구인 중추원의 고문에 임명되어 1920년까지 10년간 매년 1600원의 수당을 받았다.

3 조선총독부 폐검

을사오적 중 1인인 권중현이 한국 병합을 기념해 받은 메달과 증서이다. 권중현은 1907년 1월 을사늑약이 무효임을 밝힌 고종황제의 친서가 <대한매일신보>에 발표된 직후 ‘을사오적’의 암살을 기도한 나인영 오기호 등에게 저격당했으나 목숨은 잃지 않았다. 강제병합 뒤 조선총독의 자문기구인 중추원의 고문에 임명되어 1920년까지 10년간 매년 1600원의 수당을 받았다.

3 조선총독부 폐검

조선총독부 문관들이 착용하는 칼. 직급과 상관없이 모두 제복에 칼을 착용하도록 하여 조선인들에게 총독부 관리의 권위를 과시하고자 했다. 칼자루와 칼집에 ‘오동 문양’이 한 개씩 새겨진 것으로 보아 ‘주임관’이 사용한 폐검이다. 손잡이는 상어 가죽을 입혔다.

4. 천인침과 군 위문품 속조끼

조선총독부 문관들이 착용하는 칼. 직급과 상관없이 모두 제복에 칼을 착용하도록 하여 조선인들에게 총독부 관리의 권위를 과시하고자 했다. 칼자루와 칼집에 ‘오동 문양’이 한 개씩 새겨진 것으로 보아 ‘주임관’이 사용한 폐검이다. 손잡이는 상어 가죽을 입혔다.

4. 천인침과 군 위문품 속조끼

천인침은 참전한 사람이 무사하기를 빌며 1미터 정도 길이의 흰 천에 붉은 실로 여성 천 명이 한 땀씩 꿰매어 만든 일종의 부적이다. 천인침은 부적과 같이 배에 두르거나 모자에 꿰메어 다녔다. 아래 속조끼는 부산공립고등여학교 2학년생 야마구치 사치코가 ‘무운장구’라고 쓴 미나미 조선총덕의 글씨와 일종의 호신부로 조선신궁의 도장을 찍은 천을 덧대어 만든 속조끼이다. 조선군사후원연맹이 학생들이 만든 것을 모아 군인에게 위문품으로 보냈다.

5. 궁성요배

천인침은 참전한 사람이 무사하기를 빌며 1미터 정도 길이의 흰 천에 붉은 실로 여성 천 명이 한 땀씩 꿰매어 만든 일종의 부적이다. 천인침은 부적과 같이 배에 두르거나 모자에 꿰메어 다녔다. 아래 속조끼는 부산공립고등여학교 2학년생 야마구치 사치코가 ‘무운장구’라고 쓴 미나미 조선총덕의 글씨와 일종의 호신부로 조선신궁의 도장을 찍은 천을 덧대어 만든 속조끼이다. 조선군사후원연맹이 학생들이 만든 것을 모아 군인에게 위문품으로 보냈다.

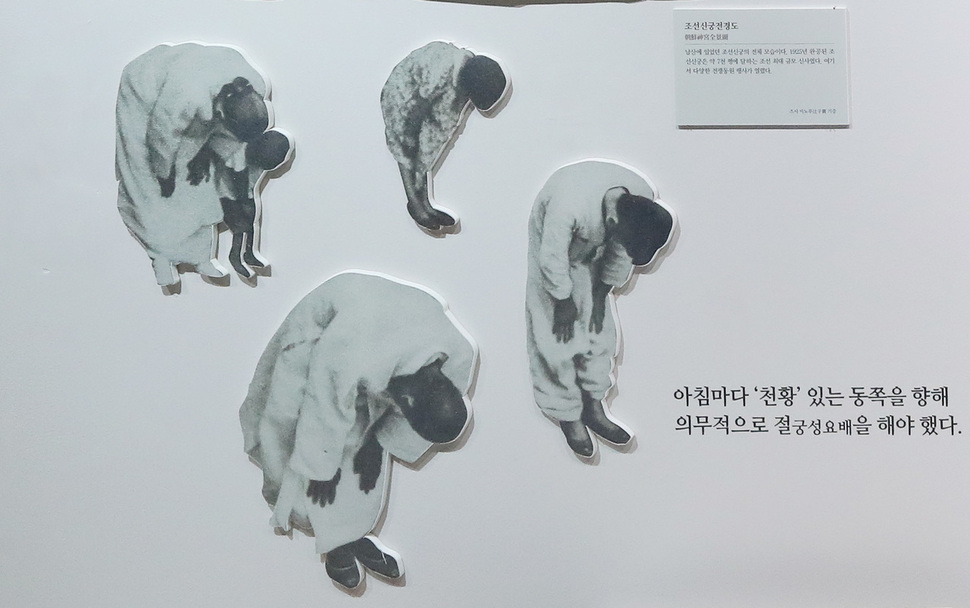

5. 궁성요배

아침마다 ‘천황’ 있는 동쪽을 향해 의무적으로 절(궁성요배)을 해야 했던 당시 모습을 촬영한 사진들이다.

6. 중일전쟁 전투일지를 기록한 일장기

아침마다 ‘천황’ 있는 동쪽을 향해 의무적으로 절(궁성요배)을 해야 했던 당시 모습을 촬영한 사진들이다.

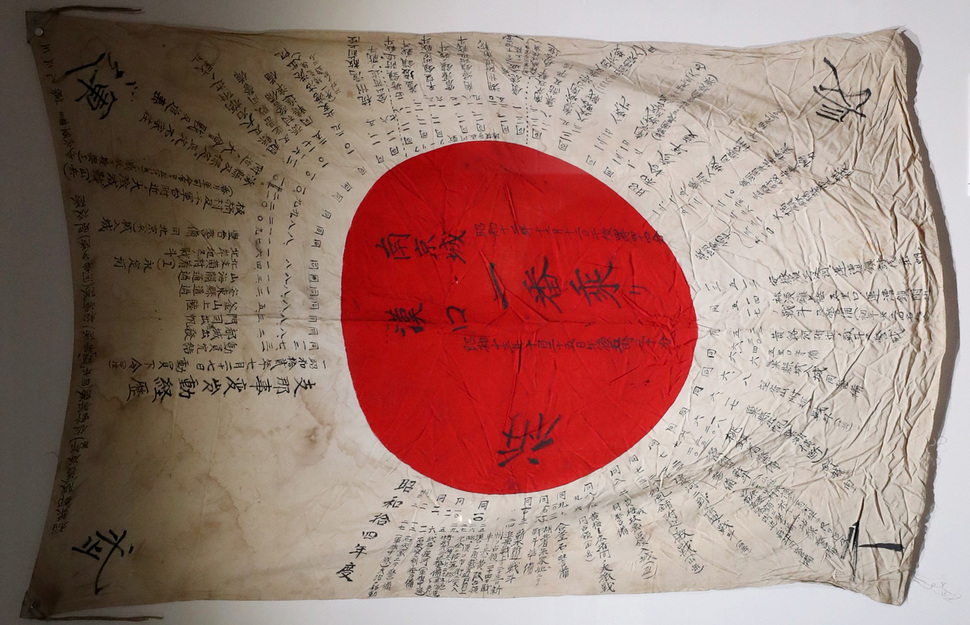

6. 중일전쟁 전투일지를 기록한 일장기

이나바 부대보병 제6사단 등이 1937년 7월에서 1938년 11월까지의 중일전쟁 전투일지를 기록한 일장기이다. 히노마루 안에 난징과 한커우를 점령한 날짜가 정확히 적혀 있다. 남경대학살에 가담한 것으로 추정되는 일정이 눈에 띈다.

7. 특별지원병 이은휘의 장행기

이나바 부대보병 제6사단 등이 1937년 7월에서 1938년 11월까지의 중일전쟁 전투일지를 기록한 일장기이다. 히노마루 안에 난징과 한커우를 점령한 날짜가 정확히 적혀 있다. 남경대학살에 가담한 것으로 추정되는 일정이 눈에 띈다.

7. 특별지원병 이은휘의 장행기

장행기는 청년들이 죽으러 나갈 때 앞세운 깃발이라고 해서 ‘청춘만장’이라고 불렸다. 이 깃발에는 “축 육군병지원자훈련소입소 궁분은휘 군, 국민총력 김제군 월초면 제남부락 연맹”이라고 쓰여있다. 이은휘는 1941년 지방공무원 시험을 보기 위해 면사무소에 갔다가 사실상 강제로 지원병으로 끌려갔다. 당시 임신 8개월이었던 아내를 두고 그는 결국 1944년 7월 11일 남태평양 파푸아뉴기니 라바울에서 전사했다. 아래는 당시 일본군 육군 병사가 사용한 군복과 철모 수통 등 군장이다.

김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

장행기는 청년들이 죽으러 나갈 때 앞세운 깃발이라고 해서 ‘청춘만장’이라고 불렸다. 이 깃발에는 “축 육군병지원자훈련소입소 궁분은휘 군, 국민총력 김제군 월초면 제남부락 연맹”이라고 쓰여있다. 이은휘는 1941년 지방공무원 시험을 보기 위해 면사무소에 갔다가 사실상 강제로 지원병으로 끌려갔다. 당시 임신 8개월이었던 아내를 두고 그는 결국 1944년 7월 11일 남태평양 파푸아뉴기니 라바울에서 전사했다. 아래는 당시 일본군 육군 병사가 사용한 군복과 철모 수통 등 군장이다.

김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)