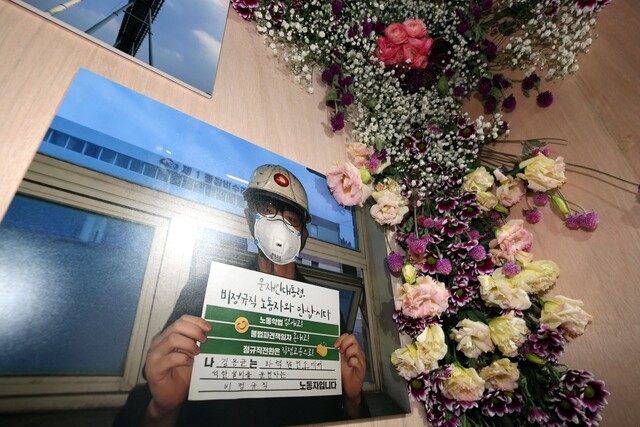

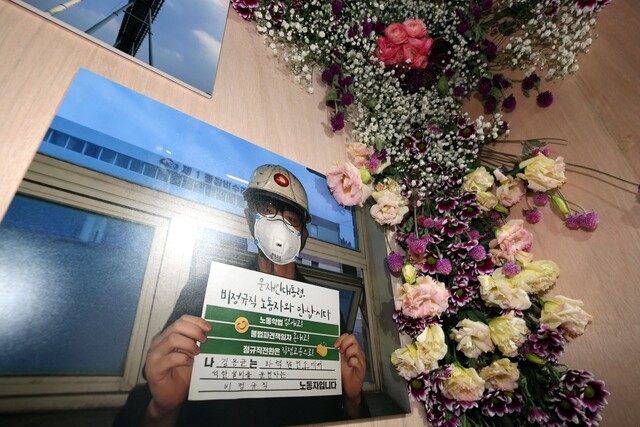

김용균 2주기를 맞아 8일 오전 서울 마포구 ‘인권중심 사람’ 전시실에서 일하다 죽지 않게! 차별받지 않게! 꽃처럼 져버린 김용균을 비롯한 수많은 청년노동자와 기록한 ‘꽃이지네 눈물같이’라는 기획전시가 열리고 있다. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

“마감 엄수를 못 해 ‘역량이 부족한 작가’라는 소리를 듣는 게 죽기보다 무서워서 매주 마감을 하다 결국 외상 후 스트레스 장애가 생겨 2년간 투병 중인 상황입니다. (…) 이게 유난히 제 작업속도가 느리고 몸이 약해서 생긴 일일까요?”

신인 웹툰작가로 활동했던 정화인 전국여성노동조합 디지털콘텐츠창작노동자지회 조합원은 첫 작품을 연재했던 시기를 회상하며 이렇게 말했다. 그는 매주 다가오는 마감에 쫓기며 심리적·육체적 압박감에 시달리다 병을 얻었지만, 산업재해(산재) 보상을 받을 수 없었다. 회사에 소속된 노동자가 아닌 프리랜서였기 때문이다.

문화예술노동연대는 8일 산재로 숨진 김용균씨 2주기 추모 주간을 맞아 영화·방송스태프·방송작가·출판 편집인·웹툰작가 등 문화예술노동자들의 산재 실태조사 결과를 발표했다. 발표회에 참석한 예술가들은 업계 특성상 비정규직과 프리랜서가 많을 수밖에 없는 환경 탓에 일하다 죽거나 다치더라도 국가나 회사로부터 제대로 된 보상을 받지 못하고 있다고 호소했다.

실태 조사 결과, 영화·방송 분야는 일하다 상해를 입어도 업계에서 눈 밖에 날까 봐 정당한 보상을 요구하지 않는 경우가 많았다. “최근 현장에서 스태프가 일하다 다쳐도 산재 처리는 일을 크게 만드는 것으로 알고 병가 및 연차 등 쉬는 것이 가능한지 정도를 문의하고 있는 게 현실이다.” (안병호 전국영화산업노동조합 부위원장) “스태프들은 프리랜서, 비정규직이기 때문에 이들의 사망과 부상은 전부 산재가 아니다. 현장에서 일하다 다쳐도 방송사는 나 몰라라 하고 만약 제대로 된 보상을 요구하려면 방송계를 떠날 각오를 해야 한다.”(김기영 더불어사는희망연대노동조합 방송스태프지부 지부장) 영화종사자 200명이 참여한 ‘2019년 영화 스태프 안전보건 실태조사 연구보고서’에서 재해사고 처리 방식으로 ‘산재 처리’를 택한 응답 비율은 16.7%에 그쳤지만, ‘본인 비용’은 39.6%에 달했다.

프리랜서와 비정규직이 많은 방송작가들 또한 업무상 재해에 무방비로 노출된 상황이다. 방송작가 616명이 응답한 ‘2016년 방송작가 노동인권 실태조사보고서’를 보면 방송작가의 산재 보험 미가입 비율은 98.5%로 집계됐지만, 산재보험 필요성 인식에 대해선 78%(480명)가 ‘필요하다’고 답변했다. 김한별 전국언론노동조합 방송작가지부 부지부장은 “장시간 같은 자세로 일하는 방송작가들은 근골격계 질환이나 손목 통증을 겪고 일과 쉼 구분이 모호하고 고용 불안정 등으로 심리 장애를 호소하기도 한다”며 “방송작가들에게도

제대로 된 산업재해 보장이 필요하다”고 말했다.

2012년 11월 예술인복지법이 시행되고 산재보험법이 개정되면서 프리랜서 예술인도 예술인복지재단을 통해 산재보험 가입이 가능하다. 하지만 원하는 사람만 가입할 수 있는 임의 가입 방식이고 노동자가 아닌 중소기업사업주 신분으로 가입해야 해 신청자가 전액 보험료를 부담해야 한다. 안명희 문화예술노동연대 대표는 “이번 발표회가 문화예술인들의 산재보험 전면 적용과 현장에서 ‘안전하게 일할 권리’가 주어지는 데 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

장필수 기자

feel@hani.co.kr