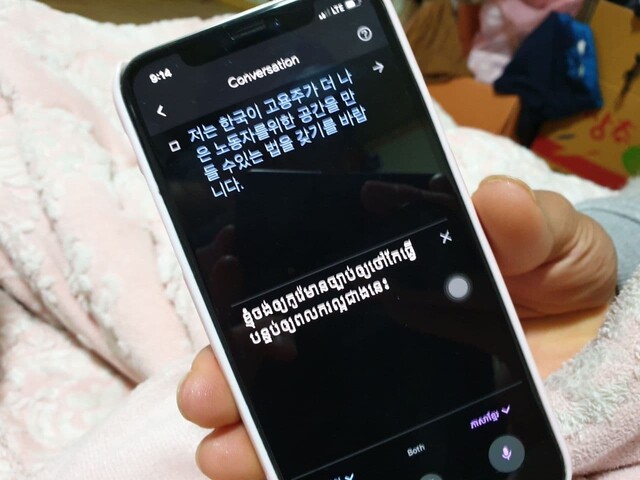

ㄱ씨가 휴대전화 통역 앱을 통해 말한 내용. 전광준 기자 light@hani.co.kr

웃풍이 비닐하우스와 홑창, 창에 붙어 있는 신문지를 차례로 뚫고 끊임없이 스며들었다. 한파가 절정에 이른 지난 8일 동남아 출신 이주노동자 ㄱ씨의 9.9㎡(

3평) 방은 냉기가 휘감고 있었다. 보일러도, 열풍기도 영하 16도, 체감온도 영하 22도의 끈질기게 침투하는 냉기를 온전히 막지 못했다. 다른 이주노동자 ㄴ씨가 “보일러가 고장 난 것 같다”고 말했다. 바닥에서 올라오는 냉기를 막기 위해 세 겹으로 깔아 놓은 요 밑으로 손을 넣어보니 희미한 온기가 느껴졌다. 다행히 보일러는 고장 나지 않았다. 그러나 몸은 온도계 수은주가 가리키는 13℃라는 숫자에 좀처럼 적응하지 못했다.

최근 한 이주노동자가 비닐하우스 숙소에서 숨진 채 발견된 뒤 고용노동부가 발표한 실태조사를 보면 이주노동자 69.6%가 컨테이너·비닐하우스 등 가건물에 살며 노동을 한다. 이들이 무더위와 강추위를 견디며 가꾼 농작물이 우리 밥상에 올라온다. 이미 오래됐지만 잘 알려지지 않은 현실이다. 매일 ‘집이 아닌 곳’에서 잠을 청하며 고된 노동을 하는 이들의 마음은 어떨까. 그들의 속내를 조금이나마 가늠해 보기 위해 지난 8~9일 경기도 북부의 한 농장에 딸린 비닐하우스 숙소를 찾아 밤을 보냈다.

ㄱ씨가 지내는 경기도 북부의 한 농장 비닐하우스 숙소 천장. 영하 16도의 한파 때문에 비닐하우스가 얼어 있다. 전광준 기자

8일 저녁 7시께 만난 ㄱ씨 볼은 검붉게 달아올랐다. 두꺼운 옷을 껴입은 ㄴ씨와 ㄷ씨의 얼굴도 비슷했다. 밖에서

얼어붙은 물탱크를 녹이고 온 참이었다. 숙소로 들어가도 쉬이 몸이 녹지 않는다. 비닐하우스 아랫단은 한뼘 남짓한 틈이 있어 찬 바람이 거침없이 들어온다. 화장실 온수는 더디게 나온다. 동료 모두가 샤워하려면 한참을 기다려야 한다.

지난달 20일 비닐하우스 숙소에서 숨진 이주노동자의 이름을 꺼내자 낮은 탄식이 터져 나왔다. “어떻게 생각하느냐”는 질문에 상대적으로 한국어가 익숙한 ㄴ씨가 답했다. “잘 때 많이 춥긴 추워요…. 그래도 여긴 다른 농장보다 사정이 나아요. 사장님은 좋지도 나쁘지도 않은 보통이에요.” ‘보통’의 기준은 무엇일까. ‘사장님’은 이들에게 방과 가스만 제공했다. “이불은 안 사줬냐”는 질문에 이주노동자들은 웃는다. “이불과 전기장판, 열풍기 모두 우리가 산 거예요. 근데 사장님은 전기를 아까워해요.”

밤 10시께 이주노동자들이 잠자리를 준비하며 이불 두장을 챙겨줬다. 통역 앱으로 ㄱ씨에게 말을 걸었다. 한국에서 힘든 시간을 견디는 이유를 물었다. “가난 때문에.” 2019년 한국에 온 뒤 모국에 있던 그의 아버지는 세상을 떠났다. “내가 (가족 중에서) 돈을 제일 많이 벌어요.” ㄱ씨는 고국의 가족에게 월급 165만원에서 120만원을 떼서 보낸다. 식재료비 20만원과 건강보험료(지역가입) 13만2천원을 제하면 ㄱ씨에게는 10만원 좀 넘는 돈만 남는다. 가끔 시내에 나가 인형뽑기를 하는 게 그의 취미다. 침구 옆에 놓인 포켓몬스터와 곰돌이 인형 너덧개가 눈에 들어왔다.

겨울에는 하루 8시간, 여름에는 10시간가량 일하지만 ㄱ씨의 월급은 언제나 최저임금에 못 미치는 165만원이다. ㄱ씨는 사장님이 ‘기숙사비’를 월급에서 떼서 그런 것일 거라고 짐작한다. 포천이주노동자센터 대표 김달성 평안교회 목사는 “경기도 지역의 농장을 보면 보통 한 달에 20만~25만원을 기숙사비로 받는다. 얼마인지 알려주지 않고 월급에서 제하고 줄 때도 많다”고 말했다.

ㄱ씨는 이곳을 떠날 생각도 해봤다. 그러나 ‘고용허가제’가 그의 발목을 붙잡았다. 사용자의 승인이 있거나 임금 체불 등 근로기준법 위반 행위가 있어야만 사업장을 옮길 수 있다. 옮기려다 미등록 상태로 전락하면 가족에게 돈을 보낼 수 없다.

ㄱ씨가 휴대전화 통역 앱을 통해 말한 내용. 전광준 기자

밤 11시, ㄱ씨가 불을 끄고 누워 ‘엄마’에게 영상전화를 걸었다. 매일 가족의 얼굴을 보고 고된 하루를 마무리한다. 그러나 ㄱ씨는 엄마에게 솔직할 수 없다. 통화가 끝난 뒤 춥다는 이야기를 했냐고 물으니 그는 “(가족은) 몰라요”라고 짧게 답했다. 통역 앱에 “가족 곁으로 무사히 돌아가 자동차 정비소를 차리고 싶다”는 내용이 올라왔다. “(돌아가신) 아빠 병원비 빚 때문에 돈은 못 모았어요”라는 문장이 뒤이어 올라왔다. ㄱ씨는 어느새 코를 골기 시작했다.

기자는 새벽 1시, 새벽 3시 두차례 잠이 깼다. 비닐하우스를 찢을 듯 때리는 바람과 ㄱ씨의 코골이 소리가 유난히 크게 들렸다. ㄱ씨와 동료들은 일찍 일어나 상추를 따러 가야 한다.

최근 고용노동부는 비닐하우스 숙소를 제공하면 고용허가를 불허한다는 대책을 내놨고, 경기도는 농어촌지역 이주노동자 숙소 전수조사에 들어갈 방침이다. 그러나 ㄱ씨와 동료들에게 봄은 아직 멀기만 하다.

전광준 기자

light@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)