# 1. 2019년 2월, 간호사 ㄱ씨는 임신 7주차에 유산을 했다. 대여섯살 된 어린 환자의 손등에 주사를 놓으려고 했지만, 아이가 손등을 움직이는 바람에 주사를 놓는 데 실패했다. 옆에서 보고 있던 보호자는 고성을 지르며 30분이나 욕설이 섞인 폭언을 퍼부어댔다. 두려워서 어쩔 줄 몰라 하던 중 하혈이 이뤄졌다. 병원에 갔더니, “아기 심장 소리가 들리지 않는다”고 했다.

# 2. 2018년 10월, 간호사 ㄴ씨는 술에 취한 환자와 마찰 등을 겪으며 스트레스를 받다가 조기 양막파수로 유산을 했다. 임신 16주차였다. 2년차 간호사, 근무조 막내였던 그에게 업무가 몰렸다. 밤 근무에서 빼달라고 요청했으나 받아들여지지 않았고, 중간관리자로부터 “임신한 게 대수냐”는 면박을 받기도 했던 터였다.

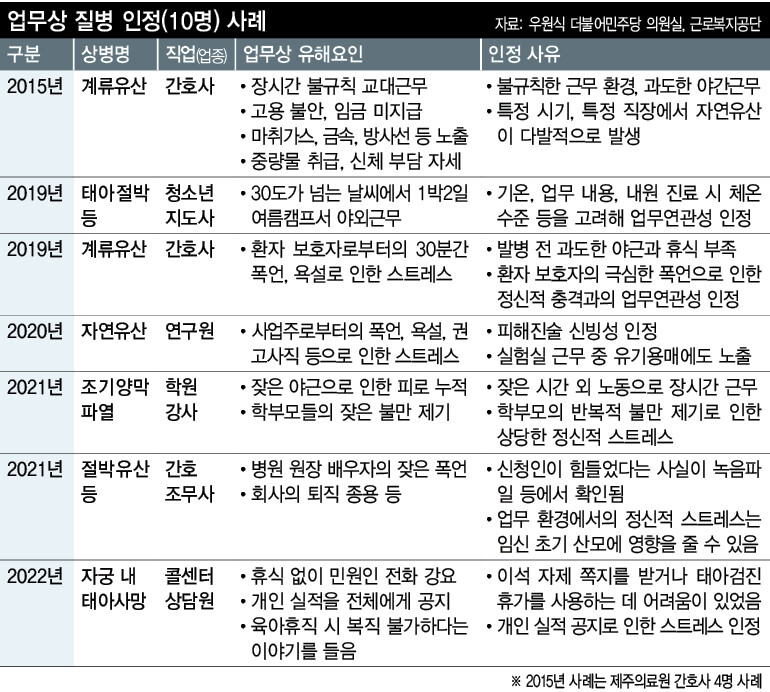

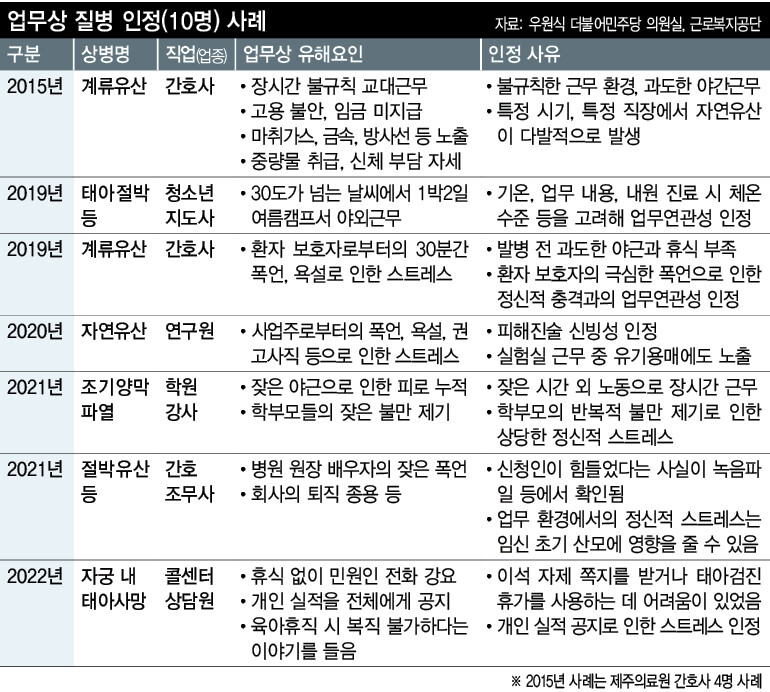

두 사람은 ‘업무 스트레스’ 등으로 유산했다며, 근로복지공단에 업무상 질병(산업재해)에 따른 요양급여를 신청했다. 하지만 업무상 질병 판정위원회는 ㄱ씨에 대해선 “극심한 폭언으로 신체적 이상 상태를 겪었음에도 적절한 조치가 없었다”는 등의 이유로 산재를 승인했지만, ㄴ씨에 대해선 승인하지 않았다. “조기 양막파수 원인이 명확히 밝혀지지 않았다” 등의 이유였다. 동일한 직군, 비슷한 이유로 유산을 했지만 판정이 달랐던 것이다.

최근 나온 고용노동부의 연구용역 보고서 ‘여성 근로자의 유산에 대한 산재 판단 등에 관한 연구’는 이런 결과를 두고 “유산을 겪은 여성 노동자의 산재 판정이 일관되지 않다”고 지적했다. 실제로 <한겨레>가 확보한 2010~2022년 유산과 관련된 ‘업무상 질병 판정서’(22건)를 보면, ㄱ씨와 ㄴ씨 외에도 야간근무와 불규칙 근무 등으로 자연유산한 간호사는 산재 승인을 받았지만, 야간근무로 조산한 간호조무사는 산재 승인을 받지 못했다.

보고서는 산재 판정이 일관되지 않는 것에 대해 업무상 유해 환경 노출이 유산으로 이어진 것인지 여부를 판단할 구체적인 인정 기준이 없기 때문이라고 지적한다.

산업재해보상보험법 시행령 34조는 ‘여성 노동자의 유산·사산·조산을 업무상 질병의 범위에 포함되는 질병’이라고 규정하고 있지만, ‘근로자의 질병과 업무의 상당 인과관계가 인정되는 경우에는 해당 질병을 업무상 질병으로 본다’고 포괄적 기준만 제시하고 있다.

△뇌혈관·심장 △근골격계 △호흡기계 등 12개 질병에 대해서는 어떤 경우 업무상 질병으로 인정할 것인지 구체적으로 기준을 제시하고 있는 것과는 사뭇 다르다. 예를 들어, 근골격계 질병의 경우 ‘반복 동작이 많다거나 무리한 힘을 가해야 하는 업무 등을 하다가 팔·다리·허리에 근골격계 질병이 발생하거나 악화된 경우’ 등을 업무상 질병 판단 기준으로 제시하고 있다.

업무에 따른 유산인지 판단할 구체적 기준이 없다 보니, 의사 소견을 근거로 한 판정위원 개개인의 판단에 결과가 크게 좌지우지될 수밖에 없다. 고용노동부의 연구에 참여한 이나래 한국노동안전보건연구소 상임활동가는 “임신한 여성이 중량물을 들 때 어떤 영향을 받는지 등에 대한 인정 기준이 없어 판정위원 개개인이 판단해 결과가 왜곡됐던 사례도 있었다”며 “(산재 여부를 판단할) 토론과 논의를 위해서라도 인정 기준이 만들어져야 한다”고 말했다.

연구진은 보고서를 통해 임신 노동자의 유산을 업무상 질병으로 보는 유해 인자를 △화학적 인자 △물리적 인자(소음, 방사선, 온도 변화 등) △생물학적 인자(바이러스) △그 외 인자(업무 자세, 중량물 취급, 업무량, 야간근무, 폭언 등 괴롭힘 행위 등)로 분류한 인정 기준이 필요하다고 제안했다. 최승아 고려대 의과대학 예방의학교실 교수는 “(유산을 유발하는 업무 환경 기준이 제시되면) 사업주와 동료 노동자들의 인식이 높아져서 재해를 미리 예방할 수 있게 되는 효과도 있다”고 말했다.

고용노동부도 보고서 내용을 바탕으로 대책 마련에 나섰다. 고용노동부 관계자는 “여러 전문가가 공통으로 인정할 수 있는 기준을 마련하기 위해 전문가 회의를 하고 있다”고 전했다.

이와 관련해 우원식 의원은 “전문가 의견에 근거한 기준도 중요하지만 피해자들이 실제로 인정받을 수 있는 기준이 더 필요하다”며 “유산 산재 인정에 대한 고용부의 보다 적극적인 태도가 필요하다”고 밝혔다.

이주빈 오세진 기자

yes@hani.co.kr