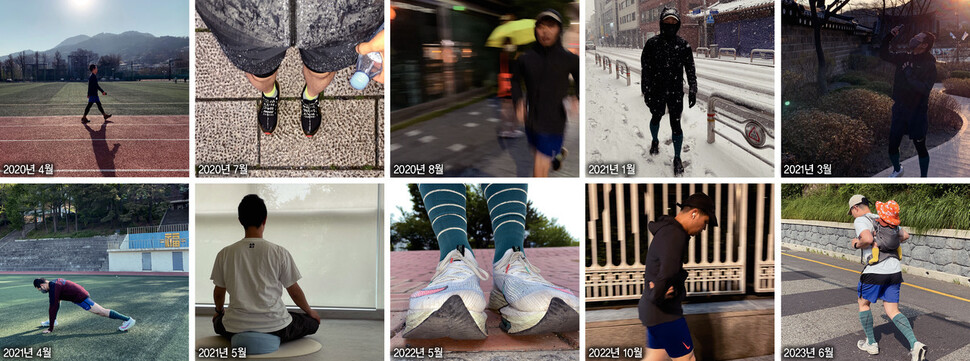

박재용 필자가 2020년 4월부터 올해 6월까지 3년 동안 꾸준히 매일 달리기를 이어온 모습들.

☞한겨레S 뉴스레터를 구독해주세요. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

“요즘도 매일 달리시나요?” 일 때문에 만나게 되는 업계 동료들, 아주 친하지는 않지만 반갑게 인사를 나누는 분들, 종종 안부를 나누는 친구들에게서 이 질문을 듣기 시작한 지 어느덧 3년째다.

처음엔 누구도 달리기에 대해 묻지 않았다. 나 자신도 그랬다. 달리기와 나 사이에는 남한과 북한만큼의 거리가 있다고 생각했다. 그래서 굳이 남들에게 말하지도 않았다. 하지만, 작심삼일로 끝날 줄 알았던 며칠은 한 달이 되었고, 100일, 200일이 지나 1년, 2년, 3년이 되었다. 운동과는 담을 쌓고 지내던 내게 대체 무슨 일이 일어난 걸까?

예상치 못했던 꾸준함에 스스로 놀라 ‘매일 달리기’ 2개월 차에 접어들던 2020년 6월부터 부랴부랴 기록을 시작했다. 인스타그램 계정(@one_day_one_run) 첫 게시물에 두 사람이 ‘좋아요’를 눌렀다. 그 뒤 650여개의 달리기(때로는 명상) 기록이 차곡차곡 쌓였다. 떠들썩하게 알리는 대신 혼자만의 달리기 기록을 쌓다 보니 언젠가부터는 매일 달리기를 며칠째 하고 있는지 숫자를 세기도 했다. 하루하루 늘어나는 숫자를 보는 건 스스로 약간의 부담감을 안겨주면서도 기쁨을 쌓아가는 좋은 방법이었다.

우연히 그린 낙서가 명작으로 추앙받는 모습을 바라보는 미술가의 마음이 이랬을까? 어쩌다 시작된 꾸준한 습관을 사수하지 못할까 두려운 마음을 떨치지 못한 적도 있었다. 매일 달리기를 시작한 해 여름쯤이었는데, 반드시 정해진 시각에 똑같은 방법을 반복하지 않으면 의도도 계획도 없이 시작된 멋진 습관이 동력을 잃지 않을까 하는 불안감을 떨치기 어려웠다. 매일 같은 시각에 헬스장에 가서 러닝머신 위를 달리지 않는 이상, 주섬주섬 달리기 옷을 챙겨 입고 집 주변이나 뒷산을 뛰어 올라가는 달리기는 하루하루가 다를 수밖에 없었다. 게다가 2020년 여름은 115년 만에 기록적인 양의 비가 내렸던 해였다. 앞이 잘 보이지도 않을 만큼 쏟아지는 폭우 속을 달리면서, 동력을 잃을까 걱정했던 두려움은 자연스럽게 사라졌다.

“요즘 같은 날씨에도 매일 달리고 있어요?” 폭우가 내리던 그해 여름엔 이런 질문을 받기 시작했다. 나는 안전 장구를 제대로 갖추고 돌풍이 부는 때를 피한다면 앞이 잘 보이지 않을 만큼 거센 빗속을 달리는 것도 생각보다 나쁘지 않다며 달리기를 권했다. 고온 현상과 강추위가 교차했던 그해 겨울에도 역시 같은 질문을 받았다. 폭우 속 달리기만큼이나 영하 15도의 눈보라 속 달리기 역시 ‘막상 해보니 괜찮더라’는 깨달음을 얻어가고 있던 참이었다. 영하 10도에서도 달리면 땀이 났다. 추위 속 달리기에서 외려 조심해야 할 건 추위가 아니라 더위였다. 춥다고 꽁꽁 싸매고 달리면 쏟아지는 땀이 식을 때 급격히 체온이 떨어지고, 땀이 흐를까 봐 너무 얇게 입으면 추위의 공격을 받기 때문이다. 이 점만 주의하면 겨울철 달리기도 역시 권할 만한 것이었다.

이렇게 나는 어느덧 달리기를 권하는 사람으로 변해갔다. 요즘도 매일 달리는지, 날씨가 덥거나 추운데도 매일 달리는지 질문을 받을 때마다 달리기를 권한다. 심장이 터질 것처럼 힘들게 달릴 필요도 없고, 목에서 피맛이 날 때까지 달릴 필요도 없다. 몸에 착 붙는 멋진 옷도, 땀을 배출하는 특수 기능성 복장도 필요 없다. 달리기란 그저 ‘두 발이 동시에 땅에서 떨어진 상태’일 뿐이니, 잠깐이라도 이렇게 하면 된다고. 달리는 게 너무나 부담스럽다면, 귀갓길에 버스나 지하철을 한 정거장 미리 내려 뛰어서 한 번 귀가해보라고 권했다. “이거 참 좋은데, 어떻게 설명할 방법이 없네.” 야외 달리기를 사랑하는 사람이라면 누구나 안다. 달리기는 정말이지 타인에게 권할 수밖에 없는 아름다운 활동이라는 걸.

일상의 대부분을 실내에서 의자에 앉아 별다른 육체 활동 없이 생활한다면, 달리기는 어른이 되고 나선 느껴본 적 없는 순도 높은 육감적 경험을 선사한다. 어린 시절 처음으로 눈이나 비를 맞았던 날, 계절의 변화를 처음 체감한 날을 기억하는가? 계절의 변화를 가로질러 달린다면, 어른이 된 바로 지금 어린 시절 처음 느꼈던 기쁨을 다시 한 번 만끽할 기회를 누릴 수 있다. 물론 달리는 데 익숙지 않은 몸은 몇 번이고 큰 진통을 겪을 수밖에 없다. 발가락 사이에 마디마디 물집이 생기거나, 야들거리던 발바닥 어딘가에 굳은살이 생기기도 한다. 몸무게가 줄기는 하는데 살이 빠지지 않을 수도 있다. 살이 빠진다기보다, 몸의 근육이 구조조정을 거쳐 재배치될 테니까.

오랜 시간 딱히 ‘운동’이나 ‘레저’를 즐기는 법 없이 책상머리에서 거의 모든 걸 해결해 온 나는 대체 어쩌다 못 말리는 달리기 포교자가 된 걸까? 그에 앞서, 대체 어떻게 매일 달려내고 마는 사람으로 변한 걸까? 세상 그 무엇에도 ‘비결’은 없다고 생각하는 편이지만, 매일 달리기를 가능케 한 작은 비밀이 있다면 그건 스스로 기대치를 0에 가깝게 설정했다는 사실이다. 나는 그저 우연히 매일 달리기 시작했을 뿐이고, 따라서 이 달리기에는 어떤 목적이나 성취의 대상도 없다. 때로는 불과 수백미터, 때로는 꽤 긴 거리를 달리면서 몸과 마음이 더 단단해진 건 내가 바랐던 결과라기보다 그저 달리다 보니 얻게 된 부수적 효과일 뿐이다. 지난 3년간의 달리기는 육체만큼 정신적인 매일의 활동으로 자리 잡았다.

이 글을 읽는 모두가 오늘 하루쯤은 잠깐 시간을 내어 각자의 달리기를 시도해보았으면 한다. 숨이 차오르고 온몸의 근육이 아플 수도 있는 육체적인 달리기만이 아니라, 반복되는 매일의 시간에 자신만의 리듬을 덧붙이고 스스로 한계와 우주의 무심함에 대해 잠시 생각해보는 정신적인 활동으로서의 달리기를 시도해보자. 퇴근 뒤 집으로 돌아가는 길, 혹은 일하다 잠깐 시간이 난 지금, 언제든 좋다. 이 글을 읽는 사람, 세상의 사람 수만큼이나 달리기의 종류도 다양하니까.

글·사진 박재용 프리랜스 통번역가·큐레이터

※연재를 마칩니다. 필자와 독자 여러분께 감사드립니다.

서울을 중심으로 현대미술과 영화계에서 주로 일한다. 인스타그램 @one_day_one_run에 명상과 달리기를 기록하고 있다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![내년 우승 위해 꼭 필요한 건 ‘기본기’ 그리고… [ESC] 내년 우승 위해 꼭 필요한 건 ‘기본기’ 그리고… [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1230/53_17039068190266_20231227503624.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)