당신의 문방구는 무엇입니까

[매거진 Esc] 커버스토리 당신의 문방구는 무엇입니까

학교 앞 문방구는 보물섬이었다. 노트와 연필 등 필기구, 프라모델과 조악한 장난감까지 문방구에는 없는 게 없었다. 어머니에게서 받은 100원짜리 두어 닢을 들고 아이들은 문방구에서 놀았다. 50원짜리 쥐포 두 장을 구워 먹다가 남은 동전 한 닢으로, 메칸더브이 조립식 장난감을 살까 고무물총을 살까 고민하던 시절.

학교 앞 문방구에서, 시간은 정체됐다. 한번 들어온 문구는 천장에 달리고 창고에 쌓였지만, 결코 버림받지 않았다. 지금은 얼마 남지 않은 학교 앞 문방구에서 옛날 물건을 어렵지 않게 찾는 이유다. “팔리지 않는다고 반품하지 않아요. 물건을 갖다놓으면 언젠가는 팔리거든요.”(서울 마장동 오로라문구 조은숙씨)

학교 앞 문방구의 위세에 균열이 생긴 건 1980년대 중반이었다. 팬시 문구점이 등장한 것이다. 아트박스와 바른손팬시는 각각 1983년과 1986년 첫 팬시 문구점을 냈다. 그곳에서 팔리던 문구들은 기능만 있고 디자인은 없던 예전의 ‘동네 문구’가 아니었다. 여고생들은 가수 조용필에게 보낼 ‘예쁜’ 편지지를 사러 팬시 문구점을 드나들었다.

2000년대 중반, 문구는 또 한 번의 진화를 이뤘다. 디자인 문구점이 생긴 것이다. 텔레비전이나 가구 등 고가 제품을 그리던 디자이너들이 문구 디자인에 뛰어들었다. 내 몸에 가장 가까운 것, 바로 그곳에 디자인이 필요하다는 설명. 디자인 문구는 심플했고 기능적으로도 훌륭했다.

디자인 문구 시대에 문구는 더 이상 공책과 연필이 아니다. 여행을 기록하는 ‘트래블 포트폴리오’, 영화에 대한 추억을 남기는 영화 노트까지, 학교에서만 존재하던 문구는 일상의 존재로 다가왔다. 문구는 학생의 전유물도, 학업의 보조 수단도 아니다.

디자인 문구점에서 시간은 빨리 흐른다. 100여 개 생산업체가 치열한 경쟁을 벌이는 디자인 문구점에서 팔리지 않는 상품은 가차 없이 퇴출된다. “일주일에만 서너 업체가 납품 문의를 해 옵니다. 입점을 시키더라도 판매가 부진하면 몇 주일 안에 판매를 중지시키죠.”(홍영호 교보문보장 광화문 파트장)

문방구의 과거와 현재를 돌아봤다. 속도가 삶을 죄면서 사는 것이 각박해졌다고 하나, 언제나 문방구는 ‘가까이 있어 소중한 것’이다. 정작 가까운 사람과 물건에 무심한 사람이라면, 당장 내가 쓰는 문방구가 무언지 살펴보라. 33억 자루가 팔린 베스트셀러 153볼펜을 들고 있거나, 단아한 몰스킨 노트를 펴고 있는 건 아닌가. 당신, 문방구에서 놀던 추억을 잊은 건 아닌가.

2000년대 중반, 문구는 또 한 번의 진화를 이뤘다. 디자인 문구점이 생긴 것이다. 텔레비전이나 가구 등 고가 제품을 그리던 디자이너들이 문구 디자인에 뛰어들었다. 내 몸에 가장 가까운 것, 바로 그곳에 디자인이 필요하다는 설명. 디자인 문구는 심플했고 기능적으로도 훌륭했다.

디자인 문구 시대에 문구는 더 이상 공책과 연필이 아니다. 여행을 기록하는 ‘트래블 포트폴리오’, 영화에 대한 추억을 남기는 영화 노트까지, 학교에서만 존재하던 문구는 일상의 존재로 다가왔다. 문구는 학생의 전유물도, 학업의 보조 수단도 아니다.

디자인 문구점에서 시간은 빨리 흐른다. 100여 개 생산업체가 치열한 경쟁을 벌이는 디자인 문구점에서 팔리지 않는 상품은 가차 없이 퇴출된다. “일주일에만 서너 업체가 납품 문의를 해 옵니다. 입점을 시키더라도 판매가 부진하면 몇 주일 안에 판매를 중지시키죠.”(홍영호 교보문보장 광화문 파트장)

문방구의 과거와 현재를 돌아봤다. 속도가 삶을 죄면서 사는 것이 각박해졌다고 하나, 언제나 문방구는 ‘가까이 있어 소중한 것’이다. 정작 가까운 사람과 물건에 무심한 사람이라면, 당장 내가 쓰는 문방구가 무언지 살펴보라. 33억 자루가 팔린 베스트셀러 153볼펜을 들고 있거나, 단아한 몰스킨 노트를 펴고 있는 건 아닌가. 당신, 문방구에서 놀던 추억을 잊은 건 아닌가.

왕자파스에서 중성지 노트까지 시대별 문구 베스트셀러 이야기 1960~70년대 왕자파스는 부의 상징이었다. 단색 위주의 12색부터 화려한 진용을 갖춘 48색까지 다양하게 있었다. 다양한 색을 갖춘 왕자파스를 가진 아이일수록 어깨에 힘이 들어갔다. 왕자파스는 역사가 깊다. 60년대 모나미의 전신인 광신화학공업사가 생산하기 시작했다.

지우개 싸움의 지존, 선생님 지우개

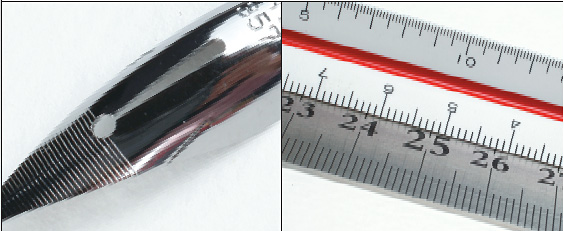

국내 최초의 볼펜은 ‘153’이다. 당시 가격 15원과 모나미가 탄생한 63년의 3이라는 숫자가 더해 이름을 붙였다. 그때까지만 해도 잉크를 묻혀 쓰던 철필과 만년필이 필기구의 대세였고, 볼펜은 한국전쟁 당시 종군기자들이 썼다고 해서 ‘기자 펜’이라고 했다. 필기 문화는 ‘153’의 등장으로 혁신적인 변화를 겪었다. 현재도 153은 모나미 매출액의 30%를 차지할 정도로 인기 상품이다.

70년대 최고의 캐릭터는 로보트 태권브이. 책받침과 연필, 공책에도 태권브이가 등장했다. 태권브이는 옛 물건을 모으는 ‘7080 수집가’들에게도 인기 캐릭터다. 서울 인사동에서 ‘얄개 상회’를 운영하는 정영민(27)씨는 “지금도 태권브이가 들어간 책받침과 그렇지 않은 책받침의 가격은 수집가들 사이에서 10배 이상 차이가 난다”고 말했다.

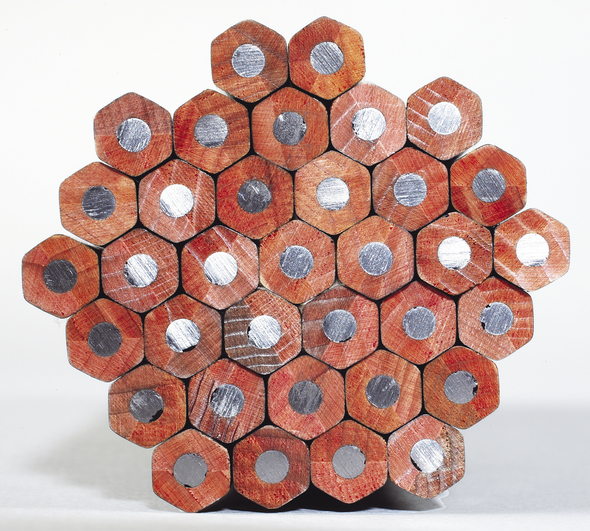

84년 영화 <이티>(ET)가 개봉됐다. 그리고 이티가 그려진 연필이 넘쳐났다. 화랑연필이 내놓은 에이치비(HB) 연필이다. 화랑연필, 동아연필 등 연필 제조사들은 예나 지금이나 어린이들이 좋아할 만한 캐릭터를 학용품에 집어넣었다.

초등학교에선 지우개 싸움이 인기였다. 인사동 ‘얄개상회’ 정영민씨는 “90년대 초반 선생님 지우개(*)는 모든 지우개가 울고 가는 막강이었다”고 말했다. 과목별 선생님의 얼굴이 그려진 여덟 개 지우개 시리즈. 정씨는 “선생님 지우개는 점보, 코스모스, 잠자리 지우개와 함께 지우개 싸움의 4인방이었다”고 말했다.

지우개 싸움의 지존, 선생님 지우개

국내 최초의 볼펜은 ‘153’이다. 당시 가격 15원과 모나미가 탄생한 63년의 3이라는 숫자가 더해 이름을 붙였다. 그때까지만 해도 잉크를 묻혀 쓰던 철필과 만년필이 필기구의 대세였고, 볼펜은 한국전쟁 당시 종군기자들이 썼다고 해서 ‘기자 펜’이라고 했다. 필기 문화는 ‘153’의 등장으로 혁신적인 변화를 겪었다. 현재도 153은 모나미 매출액의 30%를 차지할 정도로 인기 상품이다.

70년대 최고의 캐릭터는 로보트 태권브이. 책받침과 연필, 공책에도 태권브이가 등장했다. 태권브이는 옛 물건을 모으는 ‘7080 수집가’들에게도 인기 캐릭터다. 서울 인사동에서 ‘얄개 상회’를 운영하는 정영민(27)씨는 “지금도 태권브이가 들어간 책받침과 그렇지 않은 책받침의 가격은 수집가들 사이에서 10배 이상 차이가 난다”고 말했다.

84년 영화 <이티>(ET)가 개봉됐다. 그리고 이티가 그려진 연필이 넘쳐났다. 화랑연필이 내놓은 에이치비(HB) 연필이다. 화랑연필, 동아연필 등 연필 제조사들은 예나 지금이나 어린이들이 좋아할 만한 캐릭터를 학용품에 집어넣었다.

초등학교에선 지우개 싸움이 인기였다. 인사동 ‘얄개상회’ 정영민씨는 “90년대 초반 선생님 지우개(*)는 모든 지우개가 울고 가는 막강이었다”고 말했다. 과목별 선생님의 얼굴이 그려진 여덟 개 지우개 시리즈. 정씨는 “선생님 지우개는 점보, 코스모스, 잠자리 지우개와 함께 지우개 싸움의 4인방이었다”고 말했다.

84년에 나온 딱풀은 풀 세계를 평정했다. 액체 풀은 차츰 밀려나기 시작했다. 현재 딱풀은 고체 풀 시장의 70%를 차지하고 있다. 딱풀은 쓰리엠(3M)의 ‘포스트잇’이나 ‘스카치테이프’처럼 고체 풀의 고유명사가 됐다.

80년대 후반부터 90년대까지는 샤프의 시대였다. 이전까지만 해도 샤프는 일본 파이로트의 수입산 샤프가 전부였다. 마이크로는 한국 샤프의 대명사. 자회사 미코와 함께, 흔들면 샤프심이 나오는 ‘흔들이 샤프’를 비롯해 제도, 마벨, 옥스, 엠아이티(MIT) 등을 생산했다. 마이크로 샤프의 기술력은 훌륭했다고 전해진다. 샤프 동호회 ‘메커니컬 펜슬 앤드 펜슬’의 이종민(14)군은 “일부 모델은 로트링, 펜텔 등 외국산을 모방하기도 했지만, 기술력은 크게 뒤처지지 않았다”고 말했다. 이재윤(15)군은 “당시 제도5000은 지금 나오는 일본 샤프 펜텔 스매시에 견줄 만한 정도였다”며 “제도5000 등 단종된 마이크로 샤프는 수집가들의 인기 컬렉션”이라고 말했다. 마이크로는 아이엠에프(IMF) 구제금융 파고를 넘지 못하고 도산했다.

84년에 나온 딱풀은 풀 세계를 평정했다. 액체 풀은 차츰 밀려나기 시작했다. 현재 딱풀은 고체 풀 시장의 70%를 차지하고 있다. 딱풀은 쓰리엠(3M)의 ‘포스트잇’이나 ‘스카치테이프’처럼 고체 풀의 고유명사가 됐다.

80년대 후반부터 90년대까지는 샤프의 시대였다. 이전까지만 해도 샤프는 일본 파이로트의 수입산 샤프가 전부였다. 마이크로는 한국 샤프의 대명사. 자회사 미코와 함께, 흔들면 샤프심이 나오는 ‘흔들이 샤프’를 비롯해 제도, 마벨, 옥스, 엠아이티(MIT) 등을 생산했다. 마이크로 샤프의 기술력은 훌륭했다고 전해진다. 샤프 동호회 ‘메커니컬 펜슬 앤드 펜슬’의 이종민(14)군은 “일부 모델은 로트링, 펜텔 등 외국산을 모방하기도 했지만, 기술력은 크게 뒤처지지 않았다”고 말했다. 이재윤(15)군은 “당시 제도5000은 지금 나오는 일본 샤프 펜텔 스매시에 견줄 만한 정도였다”며 “제도5000 등 단종된 마이크로 샤프는 수집가들의 인기 컬렉션”이라고 말했다. 마이크로는 아이엠에프(IMF) 구제금융 파고를 넘지 못하고 도산했다.

아트박스와 모닝글로리의 선풍

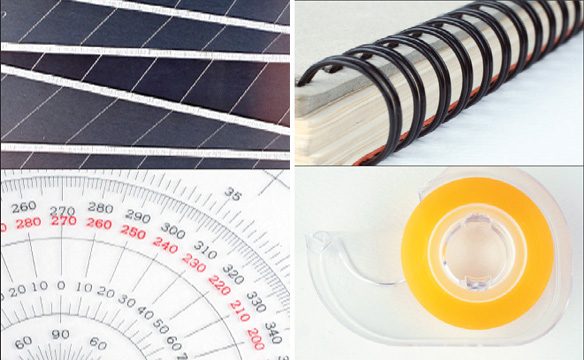

이 기간 팬시문구업체인 바른손과 아트박스, 그리고 기능성 문구를 내놓은 모닝글로리가 잇따라 선풍을 일으켰다. 아트박스는 83년 종로에 1호점을 냈고, 바른손팬시는 86년 팬시가든 1호점을 냈다. 모닝글로리의 문구는 군더더기 없는 디자인과 기능성에서 평가받았다. 당시 모닝글로리 인기 상품은 90년 9월 처음 출시한 중성지 노트(*). 그때까지만 해도 흰색의 산성지를 노트에 썼는데, 모닝글로리의 중성지 노트는 누르스름한 미색(米色)을 띠었다. 모닝글로리 양연욱 대리는 “물에 의한 추출액이 중성을 띠는 중성지는 보존성이 좋다”고 말했다. 현재는 대부분의 노트 종이가 중성지다.

여전히 잘 팔리는 스테디셀러가 있다. 모나미153을 비롯해 87년 개발돼 화이트보드의 동지로 일한 모나미 보드마카(*)다. 모닝글로리의 사무용 지우개는 92년부터 지금까지 4천만 개가 팔렸고, 중성지 노트는 초등학생용, 중고생용이 한 해 각각 1천만 권과 2천만 권이 팔린다.

글 남종영 기자 fandg@hani.co.kr·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

아트박스와 모닝글로리의 선풍

이 기간 팬시문구업체인 바른손과 아트박스, 그리고 기능성 문구를 내놓은 모닝글로리가 잇따라 선풍을 일으켰다. 아트박스는 83년 종로에 1호점을 냈고, 바른손팬시는 86년 팬시가든 1호점을 냈다. 모닝글로리의 문구는 군더더기 없는 디자인과 기능성에서 평가받았다. 당시 모닝글로리 인기 상품은 90년 9월 처음 출시한 중성지 노트(*). 그때까지만 해도 흰색의 산성지를 노트에 썼는데, 모닝글로리의 중성지 노트는 누르스름한 미색(米色)을 띠었다. 모닝글로리 양연욱 대리는 “물에 의한 추출액이 중성을 띠는 중성지는 보존성이 좋다”고 말했다. 현재는 대부분의 노트 종이가 중성지다.

여전히 잘 팔리는 스테디셀러가 있다. 모나미153을 비롯해 87년 개발돼 화이트보드의 동지로 일한 모나미 보드마카(*)다. 모닝글로리의 사무용 지우개는 92년부터 지금까지 4천만 개가 팔렸고, 중성지 노트는 초등학생용, 중고생용이 한 해 각각 1천만 권과 2천만 권이 팔린다.

글 남종영 기자 fandg@hani.co.kr·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

학교 앞 문방구는 보물섬이었다.

당신, 문방구에서 놀던 추억을 잊은 건 아닌가.

왕자파스에서 중성지 노트까지 시대별 문구 베스트셀러 이야기 1960~70년대 왕자파스는 부의 상징이었다. 단색 위주의 12색부터 화려한 진용을 갖춘 48색까지 다양하게 있었다. 다양한 색을 갖춘 왕자파스를 가진 아이일수록 어깨에 힘이 들어갔다. 왕자파스는 역사가 깊다. 60년대 모나미의 전신인 광신화학공업사가 생산하기 시작했다.

과거 유행한 왕자파스, 선생님지우개, ET연필과 최근까지 인기를 누리고 있는 제도샤프, 153볼펜, 딱풀, 모닝글로리 중성지 노트.

인사동 쌈지길에 있는 ‘얄개상회’에는 옛 문구류가 많다.

옛 문구류를 보고 아이들은 마냥 신기하기만 하다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC] 스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038084296564_20231227503552.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)