서울 화곡동에 협소주택 빌라 ‘망고스틴’을 지어 입주한 이재경씨. 사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

[매거진 esc] 커버스토리 / 작은 집 짓기

서울 화곡동에 협소주택 빌라 ‘망고스틴’ 짓고 함께 살 이웃 기다리는 이재경씨 이야기

서울 화곡동에 협소주택 빌라 ‘망고스틴’ 짓고 함께 살 이웃 기다리는 이재경씨 이야기

서울 강서구 화곡동의 주택가 골목. 단독주택과 빌라, 작은 단지 아파트들이 뒤섞인 이곳에 짙은 회색의 외관부터 독특한 건물 하나가 눈에 확 들어온다. 정면에서 보면 왼쪽이 솟아오른 오각형 같다. 1층엔 안으로 들여 비워놓은 필로티 구조의 주차장 네 칸이 있고, 각 주차장 바로 앞에 현관문이 있다. 문을 열고 들어가면 지하부터 3층까지 하나로 이어진 연면적 115㎡(34평)의 가정집이 나온다. 이런 협소주택 네 채가 옆으로 주욱 붙은 이 빌라에는 ‘망고스틴’이라는 이름이 붙여졌다.

이재경(32)씨는 지난 5월 이 집을 완공하고 입주했다. 대학과 대학원에서 10년 동안 건축을 공부하면서 그는 왜 선택지가 아파트와 빌라밖에 없는지 늘 고민했다. 그의 집은 82㎡(25평) 단독주택이었다. 이 집이 재개발되면서 화곡동의 99㎡(30평) 단독주택으로 이사했다. 그리고 2002년 재개발 뒤 완공된 198㎡(60평) 아파트에 들어갔다. 할머니, 부모님, 두 여동생과 함께였다.

“아파트에선 모두 각자의 방을 가졌는데, 이게 가족 간 벽이 된 것 같아요. 갈등이 생기면 사춘기 여동생들은 각자 방에 들어가 문을 잠갔고, 가족이 화해할 기회를 갖지 못했죠. 이런 생활이 반복되면서 저는 ‘집을 어떻게 만들어야 가족이 갈등을 쉽게 풀 수 있을까’를 고민하기 시작했어요.”

결혼을 앞두고 부모님은 화곡동 주택을 그에게 물려주었다. 그는 이 집을 수리해 신혼집으로 하려 했다. 그때 대학 선배인 이용의 공감도시건축 건축사사무소 소장이 협소주택 빌라를 제안했다. 새로운 주거형태을 꿈꾸던 이씨는 대번에 ‘오케이’ 했다. 이 소장이 설계하고, 이씨가 직접 내부설계와 시공에 나섰다. 그는 ‘이재경스튜디오’라는 작은 건축회사를 운영하고 있다.

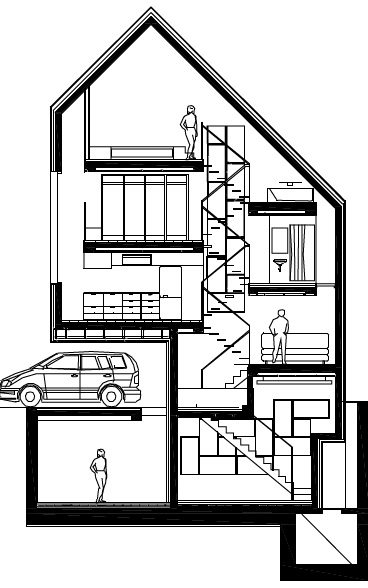

이씨는 지하부터 3층까지 벽이나 칸막이로 단절하지 않고 모두 연결되는 구조로 설계했다. 대신 계단을 두고 반층 단위로 공간이 지그재그로 나뉘는 ‘스킵플로어’ 형태를 취했다. 모든 공간이 이어지면서도 독립성을 지닌다. “이런 공간에서 살면 가족이 소통을 많이 할 수밖에 없어요. 지금은 우리 부부만 살지만, 아이가 생기면 그 애 또한 어릴 때부터 이런 삶에 익숙해질 테고, 그러면 남들보다 더 소통 능력이 발달하고 당당해질 거라 생각해요.”

이재경(32)씨는 지난 5월 이 집을 완공하고 입주했다. 대학과 대학원에서 10년 동안 건축을 공부하면서 그는 왜 선택지가 아파트와 빌라밖에 없는지 늘 고민했다. 그의 집은 82㎡(25평) 단독주택이었다. 이 집이 재개발되면서 화곡동의 99㎡(30평) 단독주택으로 이사했다. 그리고 2002년 재개발 뒤 완공된 198㎡(60평) 아파트에 들어갔다. 할머니, 부모님, 두 여동생과 함께였다.

“아파트에선 모두 각자의 방을 가졌는데, 이게 가족 간 벽이 된 것 같아요. 갈등이 생기면 사춘기 여동생들은 각자 방에 들어가 문을 잠갔고, 가족이 화해할 기회를 갖지 못했죠. 이런 생활이 반복되면서 저는 ‘집을 어떻게 만들어야 가족이 갈등을 쉽게 풀 수 있을까’를 고민하기 시작했어요.”

결혼을 앞두고 부모님은 화곡동 주택을 그에게 물려주었다. 그는 이 집을 수리해 신혼집으로 하려 했다. 그때 대학 선배인 이용의 공감도시건축 건축사사무소 소장이 협소주택 빌라를 제안했다. 새로운 주거형태을 꿈꾸던 이씨는 대번에 ‘오케이’ 했다. 이 소장이 설계하고, 이씨가 직접 내부설계와 시공에 나섰다. 그는 ‘이재경스튜디오’라는 작은 건축회사를 운영하고 있다.

이씨는 지하부터 3층까지 벽이나 칸막이로 단절하지 않고 모두 연결되는 구조로 설계했다. 대신 계단을 두고 반층 단위로 공간이 지그재그로 나뉘는 ‘스킵플로어’ 형태를 취했다. 모든 공간이 이어지면서도 독립성을 지닌다. “이런 공간에서 살면 가족이 소통을 많이 할 수밖에 없어요. 지금은 우리 부부만 살지만, 아이가 생기면 그 애 또한 어릴 때부터 이런 삶에 익숙해질 테고, 그러면 남들보다 더 소통 능력이 발달하고 당당해질 거라 생각해요.”

가족간 대화 단절되는

가족간 대화 단절되는

아파트와 다르게 살고 싶어

이어진듯 독립된 협소주택 지어

망고스틴 알맹이처럼 함께할

진짜 이웃 기다린다 이름을 망고스틴이라 붙인 건 그래서다. 열대과일 망고스틴은 단단한 껍질을 하고 있지만, 벗겨내면 육쪽마늘 모양의 하얗고 말랑말랑한 속살이 서로 붙어 있다. “단단한 집이 겉에서 가족을 보호해주고, 그 안의 가족들은 서로 찰싹 붙어 부드럽게 살아간다는 의미죠. 건물 외관을 망고스틴 껍질색으로 칠하고 내부를 흰색 톤으로 한 것도 그래서입니다.” 이씨는 나머지 세 집에서 살 이웃을 찾고 있다. 매매(4억원)와 15년 장기전세(3억원)로 내놓았다. 보통 2년 단위인 전세기간을 15년으로 한 것은 세입자도 자기 집으로 생각하고 꾸미고 살며 진짜 이웃처럼 지내자는 의도였다. 지하 공간의 일부를 탁 터놓아 네 집 가족들이 함께 공동마당처럼 쓰도록 한 것도 같은 이유다. “이웃들이 어울려 살면서 밥도 같이 먹고 서로 애도 봐주고 하는 삶을 꿈꾸고 있다”고 이씨는 말했다. 그는 집이 완공되기 전부터 페이스북에 광고를 내어 이웃을 찾았다. 730여명이 연락을 해왔다. 그들을 모두 만났다. 처음엔 큰 관심을 보였던 이들은 여러 이유로 결단을 내리지 못했다. 전세를 생각했던 이들은 아파트처럼 모든 게 완벽하게 마무리되지 않았다며 돌아섰다. “살면서 각자 원하는 대로 꾸미며 살라는 의도에서 세부 마무리를 미완으로 남겨둔 건데….” 이씨는 답답했다. 어떤 이는 프라이버시 보호를 요구했다. “지하 공동마당에도 칸막이를 쳐줄 수 없느냐”는 것이다. 당사자는 마음에 들어해도 부모님 반대로 좌절된 경우도 있고, “아이를 보낼 학교가 마음에 안 든다”, “평당 가격이 아파트와 비슷한데 아파트에는 있는 붙박이장과 베란다가 없다”는 등의 이유를 들며 모두가 끝내 고개를 저었다. “아파트와 다르게 살아보자고 이런 집을 짓고 마음 맞는 이웃을 찾고 있는데, 다들 와서 아파트와 같은 기준만 찾으니 답답해요. 저는 어떻게 살아야 할 것인가를 고민하며 새로운 집을 만들었더니, 다들 집값이 얼마나 오를지, 지하철역에서 얼마나 가까운지, 교육환경이 어떻게 되는지 같은 조건들만 따져요. 집과 삶에 대한 제 생각이 주류와 많이 다르구나, 하는 점을 깨닫는 요즘입니다.” 그래도 그는 주류로 편입되고 싶지 않다고 했다. 주류의 기준에 맞춰 집을 포장하고 싶은 생각도 없다. 집을 설명하고 이웃을 찾는 누리집(h111-110.kr)을 만들어놓고, 자신과 같은 생각을 가진 ‘비주류’ 이웃을 기다린다. 누리집에 들어가니 이런 글이 제일 먼저 뜬다. “다르게 사실 분 찾습니다.” 망고스틴이 달콤한 알맹이를 가득 채울 날을 기다린다. 서정민 기자 westmin@hani.co.kr

망고스틴 내부 도면. 도면 이재경씨 제공

망고스틴 껍질색으로 외관을 칠했다. 사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

아파트와 다르게 살고 싶어

이어진듯 독립된 협소주택 지어

망고스틴 알맹이처럼 함께할

진짜 이웃 기다린다 이름을 망고스틴이라 붙인 건 그래서다. 열대과일 망고스틴은 단단한 껍질을 하고 있지만, 벗겨내면 육쪽마늘 모양의 하얗고 말랑말랑한 속살이 서로 붙어 있다. “단단한 집이 겉에서 가족을 보호해주고, 그 안의 가족들은 서로 찰싹 붙어 부드럽게 살아간다는 의미죠. 건물 외관을 망고스틴 껍질색으로 칠하고 내부를 흰색 톤으로 한 것도 그래서입니다.” 이씨는 나머지 세 집에서 살 이웃을 찾고 있다. 매매(4억원)와 15년 장기전세(3억원)로 내놓았다. 보통 2년 단위인 전세기간을 15년으로 한 것은 세입자도 자기 집으로 생각하고 꾸미고 살며 진짜 이웃처럼 지내자는 의도였다. 지하 공간의 일부를 탁 터놓아 네 집 가족들이 함께 공동마당처럼 쓰도록 한 것도 같은 이유다. “이웃들이 어울려 살면서 밥도 같이 먹고 서로 애도 봐주고 하는 삶을 꿈꾸고 있다”고 이씨는 말했다. 그는 집이 완공되기 전부터 페이스북에 광고를 내어 이웃을 찾았다. 730여명이 연락을 해왔다. 그들을 모두 만났다. 처음엔 큰 관심을 보였던 이들은 여러 이유로 결단을 내리지 못했다. 전세를 생각했던 이들은 아파트처럼 모든 게 완벽하게 마무리되지 않았다며 돌아섰다. “살면서 각자 원하는 대로 꾸미며 살라는 의도에서 세부 마무리를 미완으로 남겨둔 건데….” 이씨는 답답했다. 어떤 이는 프라이버시 보호를 요구했다. “지하 공동마당에도 칸막이를 쳐줄 수 없느냐”는 것이다. 당사자는 마음에 들어해도 부모님 반대로 좌절된 경우도 있고, “아이를 보낼 학교가 마음에 안 든다”, “평당 가격이 아파트와 비슷한데 아파트에는 있는 붙박이장과 베란다가 없다”는 등의 이유를 들며 모두가 끝내 고개를 저었다. “아파트와 다르게 살아보자고 이런 집을 짓고 마음 맞는 이웃을 찾고 있는데, 다들 와서 아파트와 같은 기준만 찾으니 답답해요. 저는 어떻게 살아야 할 것인가를 고민하며 새로운 집을 만들었더니, 다들 집값이 얼마나 오를지, 지하철역에서 얼마나 가까운지, 교육환경이 어떻게 되는지 같은 조건들만 따져요. 집과 삶에 대한 제 생각이 주류와 많이 다르구나, 하는 점을 깨닫는 요즘입니다.” 그래도 그는 주류로 편입되고 싶지 않다고 했다. 주류의 기준에 맞춰 집을 포장하고 싶은 생각도 없다. 집을 설명하고 이웃을 찾는 누리집(h111-110.kr)을 만들어놓고, 자신과 같은 생각을 가진 ‘비주류’ 이웃을 기다린다. 누리집에 들어가니 이런 글이 제일 먼저 뜬다. “다르게 사실 분 찾습니다.” 망고스틴이 달콤한 알맹이를 가득 채울 날을 기다린다. 서정민 기자 westmin@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC] 스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038084296564_20231227503552.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)