땅은 낮음으로써 거룩하다

▪ 무엇이 속되고, 무엇이 성스러운가

예전에 들은 두 수도자의 이야기가 있다. 두 수도자가 길을 가다가 개울을 만났다. 마침 큰 비가 내린 뒤라 물은 잔뜩 불어나 있었고 물살도 제법 셌다. 개울가에는 여인 하나가 그 물을 건너지 못해 발만 동동 구르고 있었다. 한 수도자는 여인을 외면하고 경건히 마음을 추스르며 개울을 건넜다. 다른 수도자는 여인이 딱해 보인 나머지 등에 업고 개울을 건네주었다. 먼저 건너간 수도자는 여인을 등에 업은 도반이 못내 못마땅했다. 한 10여 리를 갔을까, 더 이상 참을 수 없었던 그는 한 마디를 꺼냈다. “이보게, 아무리 그 여인의 사정이 딱하기로서니 수도자의 몸으로 여자를 업다니, 그게 될 일인가!” 도반은 깜짝 놀라며 말했다. “아니 여보게, 나는 그 여인을 아까 개울가에 내려놓고 왔는데, 자네는 어찌 여기까지 업고 왔는가.”

속(俗)은 무엇이고, 성(聖)은 무엇인가. 성스러움과 속됨은 상반된 가치이지만, 성과 속의 경계는 그렇게 단칼에 잘리지 않는 것 같다. 앞의 사람은 수도자로서 자기 자신을 고결하게 지키고자 했지만, 도리어 여인에 대한 집착이라는 속된 마음에서 벗어나지 못한 듯 보인다. 뒤의 사람은 속된 처신을 한 것 같지만, 실은 인연 따라 곤경에 처한 이를 도왔을 뿐, 오히려 그 마음은 청정하여 고결한 듯 보인다. 그러나 한편 그것은 자칫 굴러떨어지기 십상인 아슬아슬한 줄타기가 아닌가. 무엇이 옳고 그른지는 단언하기 어려우나, 성과 속의 구별은 그리 단순하지가 않다.

사실 성스러움이나 거룩함이 세속과 단절된 어느 청정한 공간에 따로 있지 않다는 것은 공자의 깊은 가르침이다. 진정한 진리의 세계는 우리의 일상 속에 있는 것이기에, 삶의 자리에서 스스로 편안하며 만나는 인연들을 아름답게 가꾸는 행위 속에 성스러움의 가치가 있는 것이라고 공자는 말한다. 통상 성스럽고 거룩한 것을 하늘에 비유하고, 잡다한 세속의 세계를 땅에 비유하지만, 하늘과 땅의 관계는 그렇게 단순하지 않다는 것과 음식남녀로 대변되는 속세에서의 성스러움이 무엇인지를 알려주는 것이 <주역> 곤괘(坤卦)의 이야기이다.

▪ 땅은 두터운 덕으로 만물을 싣는다

차원이 다르게 현격한 차이를 ‘하늘과 땅 차이’라고 한다. <주역>에는 이런 말이 있다. “하늘은 높고 땅은 낮으니, 건(乾)과 곤(坤)이 정해진다. 높고 낮음이 펼쳐지니 귀한 것과 천한 것이 자리를 잡는다.” 글자대로 보자면 건은 하늘로서 높고 존귀하며, 곤은 땅으로서 낮고 비천하다는 뜻으로 읽힌다. 게다가 곤괘에 대해 “신하의 도리이고, 아내의 도리이다”라는 말도 덧붙여 있으니, 경(經)이라는 문헌도 역시 그 시대를 벗어날 수는 없는 것이라는 생각에 마음이 불편해진다. 그런데 <주역>에 이런 말만 있는 것은 아니다. <주역>은 건괘뿐 아니라 곤괘에서도 군자(君子)가 배워야 할 덕성이 무엇인지를 말한다. 건괘가 ‘위대’하다면 곤괘는 ‘지극’하다. 하늘은 생명을 창생하는 시원이기에 위대하고, 땅은 개개 생명이 구체화되고 다양한 형태를 갖추도록 길러내기에 지극하다. “땅은 두터워 만물을 실어내니 그 덕이 끝없이 펼쳐진다. 아름다움을 머금어 크게 빛이 나니, 개개 사물이 모두 형통하다.”(<주역・곤괘>) <주역>은 이러한 곤괘에서 군자가 배워야 할 가르침은 ’두터운 덕으로 만물을 싣는 것’이라고 한다. ’두터운 덕’이란 어떤 것일까?

곤괘의 모양에서 어떤 것들이 연상되는가? <주역>에 실린 사례는 “많은 무리, 가마솥, 큰 수레, 보자기, 배(腹), 소, 어미 소, 농사지음” 등이다. 땅에서 이러한 의미를 읽어내고, 그것을 압축하여 곤괘의 모양으로 표현한 것이다. 다양하고 무수한 생명들을 포용해서 먹이고 길러내는 땅의 이미지를 어머니의 모성, 묵묵히 수고하며 농사를 돕는 소 등으로 표현하였다. 곤괘의 영어 번역 ‘수용성(The Receptive)’에는 이러한 의미가 담겨 있다.

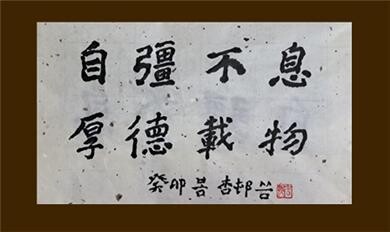

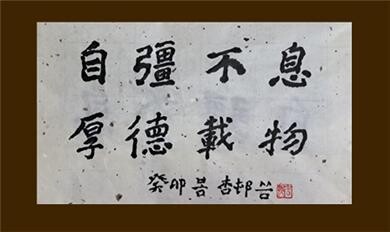

얼마 전 유튜브 인터뷰에서 들은 어느 시골교회 목사님의 말씀 가운데 우리가 잃어버린 말 중의 하나가 ‘두텁다’란다. 그분은 ‘두터움’의 의미를 땅의 덕성으로 설명했다. 땅은 우리의 발아래 낮게 있다. 그러면서 묵묵히 모든 것을 다 받아들인다. 똥이든 오줌이든 가래침이든 아무리 더러운 것을 갖다 버려도 땅은 말없이 그것을 품는다. 그리고 그것들을 다 삭혀서 모든 생명들이 잘 자라날 수 있도록 비옥한 터전이 되어준다. 인터뷰 가운데 <주역>이란 말은 나오지 않았지만, 그 내용은 정확하게 <주역> 곤괘의 이야기와 일치한다. <주역>은 군자가 강건한 하늘의 운행에서 ‘자강불식(自强不息: 스스로 힘써서 쉬지 않음)’을 배워야 하며, 또한 지극한 땅의 덕성에서 ‘후덕재물(厚德載物: 두터운 덕으로 만물을 실음)’을 배울 일이라고 권면한다. 그러니 땅이 낮고 비천하다는 것은 얼른 듣기에 못내 마땅치 않지만 그 속에는 깊은 통찰이 들어있음을 깨닫게 된다.

▪ 곤괘와 몸, 그리고 아름다움

<주역>의 64괘에서 건괘와 곤괘가 제일 처음에 나오는 것은 하늘과 땅이 만물을 낳고 기르는 중심축이기 때문이다. <주역>에서는 하늘의 본질(命)이 땅으로 이어져 개개 사물의 본성(性)을 바르게 한다고 말한다. 하늘의 뜻, 하늘이 내려준 본성을 고스란히 지켜 따르는 것이 <주역>이 말하는 땅의 덕성, 순(順)이다. 예전에 여자아이의 이름에 흔하게도 쓰이던 ‘순이’, ‘순덕이’가 바로 이것이다. ‘순종’은 역사적으로 마치 여성만의 덕성인 것처럼 굳어져서 말로 다 못할 우여곡절을 빚어냈지만, 그러한 이데올로기를 걷어내고 보면, 순(順)이야말로 천인합일의 관건이다. 하늘이 내려준 본성, 천성(天性)을 따라 사는 일에 남녀의 구별이 있을 턱이 없다.

<논어>에 ‘술이부작(述而不作)’이라는 말이 있다. ‘옛것을 이어받아 전할 뿐 내가 지어내지 않는다’라는 뜻이다. ‘술이부작’을 문화사적 측면에서 보면, 문명이란 단절적 창신이 아니라 유장한 역사를 품고 나아가는 것이라 해석할 수 있지만, 이를 수양론적인 측면에서 다시 해석해 보면 ‘하늘이 준 본성을 그대로 받아서 펼쳐낼 뿐, 나의 사사로운 견해를 덧붙이지 않는다’라는 이야기가 될 것이다. ‘술이부작’은 각자의 삶 속에서 천성을 잘 보듬어 아름답게 피워내는 일이라고 생각해 본다. <주역>에서는 ‘속에 아름다움을 품어 때에 맞게 피워내는 것’이 곤괘의 일이라고 말하고 있다.

생명의 시원인 하늘에 비해, 구체적 형체를 갖는 땅은 몸이기도 하다. 몸을 뜻하는 신(身)은 그저 살덩어리가 아닌 그 속에 마음을 담고 있는 통합된 의미에서의 몸이다. 몸이 없다면, 몸짓이 없다면 우리는 마음을 볼 수 없으며, 그 깊은 곳에 담긴 하늘의 모습(천성)도 볼 수가 없다. 바라보는 표정과 눈빛, 말소리, 몸으로 나타내는 행동들을 통해 우리는 상대의 깊은 내면을 만난다. 그러니 나의 몸가짐을 아름답게 가꾸는 일은 참으로 중요한데, 그 방법이 바로 예(禮)를 지키는 것이다. 예(禮)를 차리는 일은 아름다움과 하나인 범주이다. <주역>에서 ‘예(禮)란 아름다움이 모인 것이다’(건괘‘문언전’)라 하였듯이, 우리는 예(禮)를 다하기 위해 정성껏 차림으로써 상대방에 대한 나의 진심과 성의를 드러낸다. 몸짓을 아름답게 가꾸어 내면의 아름다움이 더욱 빛나게 하는 것, 그것은 몸을 가진 땅의 일이다.

▪ 봉제사 접빈객-몸으로 구현한 거룩함의 역사

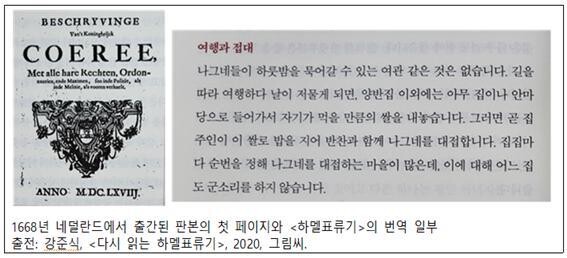

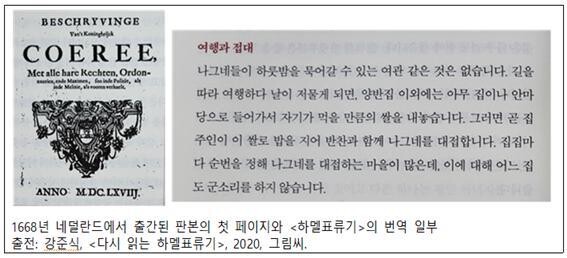

“제사를 잘 받들고 손님을 잘 대접하라.” 봉제사(奉祭祀) 와 접빈객(接賓客). 조선시대의 여성들이 출가하기 전에 반드시 배워야 했던 여성의 도리이다. 그래서일까? 17세기 이 땅에 표류했던 네덜란드인 하멜은 훗날 출판한 그의 <표류기>에서, 조선의 대표적 풍속의 하나로 ‘여관이 없는데 여행을 할 수 있다’는 것을 들었다. 여행자가 자기가 먹을 쌀을 들고 다니다가 동네의 아무 집에나 들어가 그 쌀을 내놓으면, 집주인은 즉시 그 쌀로 밥을 지어 다른 반찬과 함께 내온다는 것이다. ‘접빈객(接賓客: 손님을 잘 대접함)’이 생활풍속이 된 현장이다.

<논어>에 ‘효(孝)와 제(悌)는 인(仁)을 행하는 근본이다’라 한다. 효(孝)는 부모와 조상에 대한 것으로, 제사는 조상과 후손을 이어주는 효의 의례이다. 제(悌)는 형제와 이웃을 공경하는 일이니, 나그네를 잘 대접하는 일 역시 제(悌)의 문화이다. 효가 상하로 펼쳐지는 사랑의 형태라면, 제는 수평적으로 나아가는 사랑의 모습이다. 이렇게 효와 제는 보편적 사랑인 인(仁)을 실현하는 두 날개가 된다. 공자는 위정자의 도리에 대해 “대문 밖을 나가면 큰 손님 맞이하듯 하고, 백성을 부릴 때에는 큰 제사 모시듯 하라”라고 가르쳤다. 위정자가 일반 백성을 대함에 있어서도 큰 손님을 맞이하듯, 큰 제사를 모시듯 하라는 것이 유교의 본래 정신이다.

조선은 법(法)에 앞서서 효제(孝悌)로 지탱이 되어 온 나라였다. 법으로 질서를 유지하기보다는 인륜과 도덕, 예의와 염치로 공동체를 꾸리고자 하였던 것이 조선이란 나라가 지향하던 바이다. 그 효제 문화의 중심축인 “봉제사 접빈객”을 몸으로 구현해 낸 것이 조선시대 여성들의 삶이자 역할이었다. 조선이 지향하는 이상(理想)을 실현하는 데 있어서, 낮은 자리에서 묵묵히 기여한 여성들의 숨은 공로는 그야말로 지극하지 않은가? 조선의 효제 문화에서 그동안 미처 주목받지 못했던 여성의 역할에 대해서 보다 적극적인 조명이 필요하다고 생각한다.

‘음덕(陰德)’이라는 말이 있다. 남모르게 베푸는 덕행을 이르는 말로 최고의 덕행을 가리킨다. ‘왕을 대신하여 일에 종사하지만, 공은 차지하지 않고 일을 마치기만 한다’는 것이 <주역>이 말하는 땅의 덕성이다. 그러나 ‘그 아름다움은 결국 온몸에 환히 드러나기 마련이니, 아름다움이 지극하다’라고 <주역>은 찬탄한다. 여기에서의 ‘왕’을 ‘하늘’로 바꾸어 읽으면, 곤괘의 일은 하늘의 일에 종사하는 사람의 일이 된다. 하늘의 일에 종사하는 사람은 그 일을 자신의 공로로 차지하려 하지 않지만, 그 아름다움은 그의 몸짓을 통해 멀리까지 향기를 전한다.

전남 강진 하멜기념관 앞 하멜동상. 사진 강진군청 누리집 갈무리

▪ 인문과 종교는 별개의 것일까?

인문과 종교는 어떤 관계일까? 인문정신은 사람을 세계의 중심에 두며, 종교는 인간의 힘과 지혜를 넘어서는 초월의 세계를 지향하기에, 통상 이 둘은 상반된 것으로 생각된다. 종교의 세계를 성(聖), 거룩함이라 하고, 인간의 세계를 속(俗)이라 한다면, 속(俗)의 세계 속에서 성(聖)을 구현할 수는 없는 것인가?

이른바 ‘세속을 떠나지 않으면서 세속을 벗어난다’라고 하는 진리관의 구체적 모습을 <주역>의 곤괘에서 볼 수 있다. <논어>에는 ‘하학상달(下學上達)’이라는 말이 있다. 글자대로 풀이하면 ‘아래에서 공부하여 위에 도달한다’라는 뜻이다. 여기에서의 ‘아래’는 나에게서 가장 가까운 것, 내가 처한 현실을 말하며, ‘위’는 거룩한 초월의 세계라 할 수 있겠다. 지금 내가 있는 이 자리가 바로 진리 실현의 터전이니, 때로 초라하고 보잘것없으며 혼란하기 짝이 없는 이 삶의 자리가 빛의 세계로 나아가는 통로가 된다.

<주역>의 곤괘는 그러한 인문정신과 종교성을 고스란히 담아낸다. 두텁게 만물을 싣고 있는 곤괘는 진정한 ‘하학상달’의 진리성을 대표하며, 역사적으로 여성들의 삶을 통해 몸으로 구현된 곤괘의 이상은 실은 남녀를 초월한 수행적 삶의 표준으로 해석될 수 있다. 물론 그 사이사이 스며있는 이념의 역사적 경직성은 걷어내야 하며, 다시 성찰해야 할 일이다.

글 이선경(조선대 초빙객원교수・한국주역학회 회장)

* 이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.