평소에는 무심히 지나치지만, 우리의 수도 서울은 세계 여러 나라의 수도와 견주어 볼 때 참 독특한 매력을 지닌 도시이다. 장대한 한강이 흐르고, 곳곳에 푸른 산이 있다. 빌딩이 그득한 도시의 한 가운데에는 궁궐이 4개나 있고, 종묘(宗廟)가 있으며 또 문묘(文廟)가 있어서 600년 도읍지의 유서 깊은 역사를 오감으로 느낄 수 있다. 그 중심에 경복궁이 자리하고 그 앞으로 세종대왕상과 이순신 장군상이 우뚝하여 남쪽으로 숭례문에 이르기까지 한 줄로 늘어선 모습은 알게 모르게 오늘날 한국인의 정체성을 형성하는 랜드마크로 기능하는 것 같다.

이렇게 서울 예찬을 늘어놓는 속내는 서울에 담긴 ‘주역’(周易) 이야기를 해보려는 까닭이다. 조선은 현대 한국과 가장 가까운 역사시기이기도 하지만, 수도 서울의 공간을 공유함으로써 역사적인 연속성과 연대감도 더 밀착된 것 같다. 날 좋은 휴일이면 놀러가는 고궁에도 ‘주역’은 어김없이 숨어있다. 서울과 관련된 ‘주역’ 이야기를 먼저 한양천도가 동전점치기로 결정되었다는 소식의 전말을 확인하는 것으로부터 시작해 보자.

경복궁 경회루. 사진 서울시 ‘내손안에 서울’ 누리집

한 나라의 수도를 동전점으로 결정했다고?

조선의 수도 한양이 척전(擲錢, 동전점치기)으로 확정되었다는 이야기는 이제 꽤 많이 알려져 있다. 조선 태종 4년(1404) 10월6일의 일이다. 새벽부터 임금이 종묘(宗廟) 밖에 행차하여 선포한다.

“내가 송도(松都, 개성)에 있을 때 홍수와 가뭄 등의 이변이 많았다. 여러 신료들이 새로운 도읍지로 천도해야 한다는 의견이 많았는데, 신도(新都, 한양)에서도 변고가 많아 도읍을 확정하지 못해 민심이 안정되지 못하였다. 이제 종묘에 들어가 아뢰고 송도, 신도, 무악(毋岳, 신촌)을 놓고 길흉을 점쳐서 도읍을 정하겠다. 정한 뒤에는 재변이 있어도 바꿀 수 없다.”

종묘에 고하고 척전법을 행한 결과는 송도와 무악이 2흉 1길, 한양이 2길 1흉으로 한양의 승리였다. 개국 이후 13년 동안 한양으로 천도했다가 송도로 돌아갔다가 사연도 많고 탈도 많았던 새 나라의 도읍지가 확정된 날의 기록이다. 당시 동전점을 쳐서 수도를 확정하는 방식에 대해 신료들 사이에 의견이 분분했으나, 태종은 고려 태조 역시 도읍을 정할 때 동전점을 쳐서 결정했다는 전례를 들어 여러 의논을 잠재워 버렸다.

애초에 유교적 합리주의를 채택하고 중종 때에는 도교식 제사를 관장하는 소격서(昭格署)마저 철폐한 조선에서, 동전점으로 국가의 중대사를 결정지었다는 사실은 한편으로는 의외이고 흥미롭기도 하다. 그런데 생각해 보면 당시 필요했던 것은 수도의 위치보다는 거국적 의견의 통일이었던 것 같다. 송도, 무악, 한양은 이미 최종 후보지로서 각각의 장단점이 있었다. 문제는 저마다의 이해관계가 달라 잡음이 끊이지 않았다는 것이다. 그러니 종묘의 신령에게 고하고 하늘의 뜻을 구하는 방식의 해결책이 최선이 아니었을까. 점의 본래적 의미가 개인의 사사로운 이익을 위한 것이 아니라 하늘의 지혜를 구하는 기도와 같은 것이라는 관념이 살아있음을 엿볼 수 있다. 그리고 그러한 점(占)은 사계절의 변화와 같은 천지자연의 운행에 인간이 참여하여 그 질서와 하나가 된다는 세계관을 바탕에 두고 있다.

태종이 행한 척전은 음양법에 기초했다고는 하지만 일반적인 주역점의 방식과 일치하지는 않는다. 주역점은 시초(蓍草) 가지를 세거나 동전을 던져 얻은 괘효(卦爻)의 텍스트를 해석하고 풀이하는 과정이 필요하다. 자칫 해석자에 따라 의견이 일치하지 않을 수도 있다. ‘실록’에 따르면 태종이 행한 동전점은 당시 보편적으로 행해지던 것으로 그 자리에서 길흉이 선명하게 판명나는 방식이었다. 그날 행한 점의 결과에 결코 다른 해석의 여지가 남아 있어서는 안 되었을 것이다.

‘주역’은 왕도(王都) 한양과 밀접한 관계가 있다. 그러나 그것은 동전점으로 한양천도를 결정했다는 것보다는 수도와 궁궐의 설계구조와 명칭 등에서 훨씬 뚜렷하다. 특히 조선의 법궁인 경복궁은 ‘주역’의 세계관과 가치관을 오롯이 담고 있다.

조선시대 왕이 제사를 지내기 위해 행차하는 일을 재현한 종묘전알봉심. 사진 신소영 기자

오행(五行)과 오상(五常)을 따르는 도성과 궁궐의 설계

전통적 가치관의 특징을 한마디로 ‘천인합일’이라 표현한다. 자연의 리듬과 인간의 삶의 리듬이 하나여서 다르지 않다는 뜻이라 할 수 있다. 자연의 이치에 따르는 순리로운 삶을 실제 생활에 구현하기 위해 그것을 법칙화한 것이 오행이며, ‘주역’의 여러 가지 수리(數理)이다. 처음 도성을 설계할 때 수도를 에워싸는 동서남북 사대문을 오행의 질서에 따라 지어두고, 오행에 상응하는 오상(五常), 즉 인의예지신(仁義禮智信)을 짝지워 흥인지문(興仁之門), 돈의문(敦義門), 숭례문(崇禮門)을 두고 후세에 홍지문(弘智門)을 세웠으며, 그 가운데 보신각(普信閣)을 두었다. 사람의 윤리도덕 역시 자연이 생명을 낳고 살리는 변화의 리듬을 표준으로 한다고 할 수 있다.

조선을 대표하는 궁궐은 역시 법궁인 경복궁이다. 경복궁에 있는 것 가운데 음양오행사상이 반영된 친숙한 물건을 들자면 임금의 용상 뒤편에 둘러친 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’가 아닐까 한다. ‘훈민정음해례본·제자해’ 첫머리에 “하늘과 땅의 도리는 하나의 음양과 오행일 뿐이다”라 하였듯, ‘일월오봉도’는 세계전체를 그림으로 옮겨 놓은 상징물이라 하겠다. 이뿐만이 아니다. 여러 대문들, 경회루, 왕비의 처소인 교태전 등이 모두 ‘주역’과 관련된 건축물들이다.

경복궁의 대문들은 우리가 잘 아는 광화문(光化門) 외에 주요한 문으로 건춘문(建春門), 영추문(迎秋門), 흥례문(興禮門), 신무문(神武門), 일화문(日華門), 월화문(月華門) 등이 있다. 일화문과 월화문이 양과 음을 상징한다는 것이야 더 언급할 필요가 없겠지만, 궁궐을 에워싸고 있는 4개의 문은 마치 고구려 고분의 사신도(四神圖)와 같이 오행에 따라 수호신을 그려 궁궐을 엄호하는 뜻을 담았다. 동쪽 건춘문에는 청룡을, 남쪽의 광화문에는 주작을, 서쪽의 영추문에는 백호를, 북쪽의 신무문에는 현무를 천장 벽화로 그렸으니, 네 방위의 사신(四神)은 망자를 지키는 수호신일 뿐 아니라 살아있는 사람의 삶을 위호하는 신령이라는 인식이 조선 말까지 이어졌음을 알 수 있다.

경회루, ‘주역’의 수리에 따라 하늘의 질서를 지상의 건물에 담다

연못 안에 위치한 운치있는 경회루(慶會樓)는 ‘주역’의 수리(數理)를 그대로 옮겨 놓았다 해도 과언이 아니다. 하늘과 땅의 질서를 동그라미와 네모의 모양으로 상징화해서 그것을 기둥의 주춧돌로 삼고, 24절기의 숫자에 따라 기둥을 배치하며, ‘주역’괘의 숫자에 맞추어 건물의 칸수와 문짝의 수를 정하였다.

이외에도 천지인 삼재, 태극음양론을 담고 있는 하도(河圖)의 원리 등이 망라되어 있다. 정학순이 지은 ‘경회루36궁지도(慶會樓三十六宮之圖)’는 고종 때 경회루를 중건할 당시의 기록으로, 그 터자리를 세밀히 살펴서 국초 태종대에 건립하였던 본래 모습을 고증하고, 그 구조가 ‘주역’의 원리에 입각한 것임을 밝혀놓은 문헌이다. 건물을 지을 때 심미성과 실용성뿐 아니라 일종의 수리철학적 진리성을 구현하고자 하였다는 사실이 놀랍다.

경회루의 36칸은 중의적 의미를 담고 있다. 본래 ‘주역’의 괘는 64괘이지만 그 뼈대가 되는 괘들만 다시 추려내면 36개가 된다. 또 36은 물[水]을 상징하는 숫자 6을 곱한 수(6×6=36)이기도 하다. 경복궁이 바라보고 있는 관악산은 풍수적으로 불기운이 강한 산이어서 애초에 화마가 이를 것을 우려했기에 이를 비보(裨補)하는 방책들이 많이 강구되었는데, 경회루의 경우도 예외가 아니었다.

실제 경회루의 칸수를 세어보면 35칸이지 36칸이 아니다. 그런데 왜 36칸이라고 하는가? 그것은 마치 ‘주역’에서 시초점을 칠 때 산가지 50개를 필요로 하지만 그 가운데 1개는 빼놓고 49개만 쓰는 것과 같은 이치이다. 그 1개는 태극을 상징한다. 태극은 리(理)로서 스스로 작용하지 않지만 전체의 작용을 주재한다. 경회루는 그 보이지 않는 1칸의 태극을 합하여 36칸을 삼음으로써 음양 기(氣)의 작용 속에 태극의 리(理)가 내재함을 상징한다. 경회루에 반영된 숫자들은 자연의 질서를 지상의 건물에 구현하는 매개이다. 자연의 질서를 사람의 삶에 구현하려는 마음, 자연의 리듬에 따라 살아감으로써 우주자연과 하나되는 삶을 추구하였던 생각과 정서가 반영된 결과겠다.

교태전, 땅과 하늘의 사귐으로 만물을 살린다

경복궁 전체 공간의 뒤쪽에 자리잡은 왕비의 처소가 교태전(交泰殿)이다. 임금의 침전인 강녕전(康寧殿) 뒤편의 양의문(兩儀門)을 통해 들어간다. 양의(兩儀)는 음과 양을 가리키니, 왕과 왕비의 화합을 상징하는 것이겠다. 교태전은 많이 크지 않은 아담한 공간이고 그다지 화려하지도 않은 정갈한 모습이라는 것이 인상적이다. “군부인의 옷소매가 잉첩의 것보다 화려하지 않다”라는 ‘주역’의 말에 빗대자면, 화려한 치장을 압도하는 고결한 기품을 추구했다고 할까?

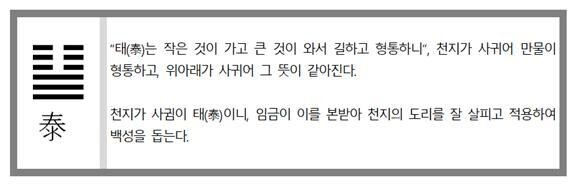

교태전(交泰殿)은 음과 양이 사귀어 크게 태평하다는 뜻을 지닌다. 전각의 이름은 ‘주역’의 태괘(泰卦䷊)에서 가져왔다. 태괘는 하늘과 땅이 교섭하여 만물이 태어나고 자라나는 ‘길하고 형통한’ 괘이다. 하늘과 땅은 만물을 낳고 살리는 중심축이니, 천지의 사귐은 그 의미가 크고도 깊다. 태(泰)라는 글자 자체가 크고, 편안하고, 통한다는 뜻이 아닌가. 태괘에서는 임금은 천지가 교섭하는 도리를 잘 살펴 그것으로써 백성을 도와야 한다고 하였다. ‘중용’에 “군자의 도는 부부사이로부터 시작한다”라 하였으니, 군자의 대표자로서 임금이 취해야 할 부부 사이의 모범은 땅과 하늘의 사귐이다. ‘교태전’에는 왕과 왕비의 사귐으로 ‘흉한 것은 지나가고 길한 것이 도래’하여, 국운이 창성하기를 기원하는 뜻이 담겨있다.

교태전에 담긴 의미를 쓰고 있자니 한편으로 서글픈 단상이 몰려온다. 조선의 끝자락, 왕비는 곤녕합(坤寧閤)에서 시해되었고 일제(日帝)의 조선병탄으로 궁궐은 산산이 부서지고 말았다. 전각은 무참히 파괴되거나 이리저리 팔려나가 이토 히로부미를 기리는 신사의 창고로, 각종 전시장으로, 고급 요정으로 사용되었다. 또 30년 전까지도 현재 흥례문 자리에는 일제가 공들여 지었다는 총독부 건물이 버티고 있었다. 광복 후 그 이름과 용도는 중앙청으로, 국립중앙박물관으로 바뀌어 왔지만, 그것이 시야에서 사라진 것은 90년대 문민정부가 들어선 이후의 일이다.

이제는 가볍고 즐거운 마음으로 둘러보는 경복궁에 담긴 비감한 역사를 생각하며, 새삼 나라의 소중함을 되새겨 본다. 그리고 역사의 교훈을 잊지 말자 다짐한다. 현재 경복궁은 2045년 완공 예정으로 2차 복원사업이 진행 중이다. 그 공정이 순조롭게 진행되어 본래의 모습을 찾을 날을 기다린다. 그와 더불어 “작은 것은 가고 큰 것이 도래하는” 태괘(泰卦)의 국운이 날로 상승하기를 기원한다.

글 이선경(조선대 초빙객원교수・한국주역학회 회장)

* 이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.