신맛은 물고기까지 거슬러 올라가는 척추동물의 가장 오랜 맛이다. 게티이미지뱅크

레몬이나 키위(양다래)를 베어 물면 저절로 눈이 감기면서 입속에 침이 고인다. 싫지 않은 맛있는 느낌이 밀려온다. 처음 신맛을 본 아기도 비슷한 반응을 보인다.

인간은 왜 신맛을 좋아하며 신맛은 어떻게 진화하게 됐을까. 왜 대부분의 동물은 신맛을 싫어하는데, 유독 사람을 포함한 영장류는 시큼한 맛을 선호할까.

로버트 던 미국 노스캐롤라이나 주립대 교수 등은 과학저널 ‘왕립학회보 비’ 최근호에 실린 논문에서 기존 문헌과 계통분류학적 분석을 통해 신맛의 진화에 관한 기존 연구를 종합했다.

_______

단맛=칼로리, 신맛=?

신맛은 다른 맛에 비해 거의 연구가 안 돼 ‘잃어버린 맛’으로 불린다. 포유류 5400여 종 가운데 신맛을 느끼는지 조사된 것은 33종에 불과하다. 신맛은 수수께끼의 맛이다.

그럴 만도 한 게 다섯 가지 기본 맛 가운데 단맛은 칼로리, 감칠맛은 단백질, 짠맛은 몸의 필수성분인 소금기, 쓴맛은 독 성분이 많이 들어있음을 가리키지만 신맛은 무얼 가리키는지 수수께끼다.

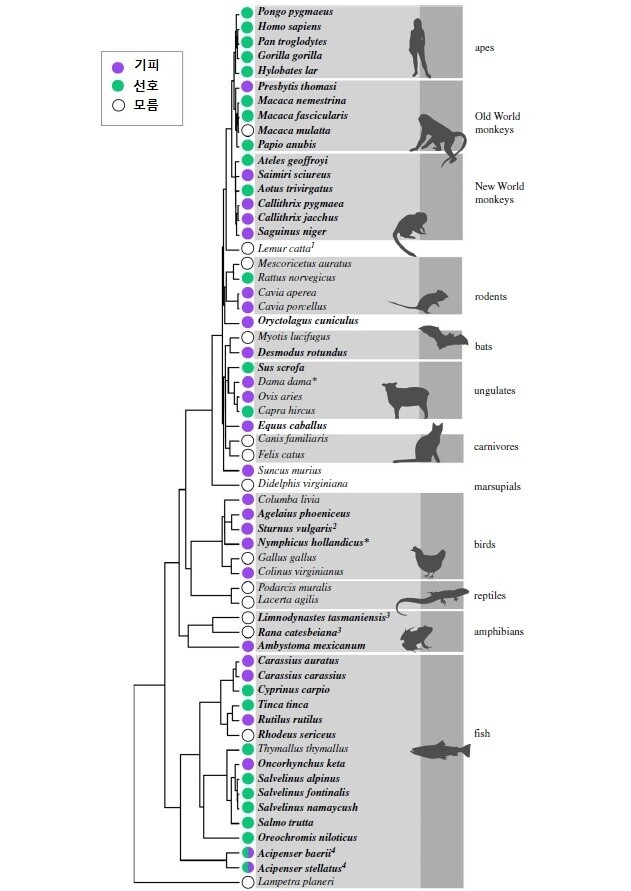

척추동물의 신맛 선호도. 초록이 선호, 보라는 기피, 흰색은 알려지지 않았음을 가리킨다. 한나 프랭크 외 (2022) ’왕립학회보 비’ 제공.

연구자들은 척추동물 60여 종에 대한 연구를 검토한 결과 “예상 밖으로 먹이의 신맛을 못 느끼는 동물은 없었다”고 밝혔다. 이게 왜 뜻밖이냐 하면 일부 기본 미각을 잃는 일이 동물에게 흔하기 때문이다.

녹말을 분해하지 못하는 고양이, 수달, 하이에나 같은 포식자는 단맛을 못 느낀다. 대나무만 먹는 자이언트판다는 감칠맛을 잃었다. 먹이를 통째로 삼키는 돌고래는 단맛과 감칠맛을 모두 느끼지 못한다.

연구자들은 “신맛을 좋아하든 싫어하든 이 맛을 느끼는 동물은 포유류, 조류, 양서류, 파충류, 어류 등 척추동물의 모든 분류군에 분포한다”며 “이것은 신맛이 고대 척추동물에서 기원했음을 가리킨다”고 밝혔다.

연구자들은 “모든 척추동물에서 맛을 감지하는 수용기 세포는 혀의 맛봉오리에 모여 있는데 최초의 척추동물, 곧 고대 어류에도 신맛을 감지하는 수용기가 있다”고 밝혔다. 그렇다면 원시 물고기는 왜 신맛을 느꼈을까.

연구자들은 “원시 물고기는 물속 환경이 산성으로 바뀌는지 감지하는 것이 생존에 중요했기 때문에 이런 능력이 진화한 것 같다”고 밝혔다. 물속의 이산화탄소 농도가 증가하면 물에 녹은 탄산에 의해 물이 산성으로 바뀌고 이는 물고기의 신진대사에 즉각적인 영향을 끼친다.

따라서 물고기가 생존을 위해 감지하기 시작한 신맛은 최초의 맛이 됐다. 나중에 포유류는 신맛을 입으로 느끼지만 물고기는 피부로 맛을 보기 시작했다.

바다 메기인 쏠종개의 일종은 수염으로 신맛을 보아 먹이를 찾는다. 젠스 피터슨, 위키미디어 코먼스 제공.

환경을 감지하기 위해 진화한 신맛 감지 능력은 나중에 먹이를 찾는 기능으로 바뀌기도 했다. 바다 메기인 쏠종개의 일종(학명: 플로토수스 자포니쿠스)은 수염에 달린 맛봉오리를 이용해 바다 밑바닥에 숨은 먹이 동물이 호흡하면서 방출한 이산화탄소가 생성한 산성 물을 감지해 사냥한다.

_______

시큼한 비타민C와 발효

물고기가 발명한 신맛 감지 능력은 육상 척추동물로 이어졌지만 멧돼지와 쥐 등을 뺀 대부분의 동물은 신맛을 싫어한다. 특히 반추동물은 산이 장내세균의 소화를 방해하기 때문에 신 과일을 잘못 먹으면 죽을 수도 있다.

여기서 예외가 사람을 포함한 영장류이다. 이들이 신맛을 좋아하게 된 데는 중요한 이유가 있다. 연구자들은 “영장류와 유인원의 공통조상이 6000만∼7000만년 전 비타민 시(C)를 합성하는 능력을 잃었기 때문”이라고 밝혔다.

레몬의 시큼함 속에서 사람은 비타민 시의 냄새를 맡는지 모른다. 사람은 비타민 시 합성능력을 7000만년 전 잃었다. 픽사베이 제공.

당시 이들이 살던 곳은 과일이 풍부한 열대우림이어서 주식인 과일에서 얻는 비타민 시로도 충분했기 때문이다. 그러다가 기후와 서식지가 바뀌면서 늘 과일을 구할 수 없게 되자 비타민 시가 들어있는 열매의 아스코르브산이 내는 시큼한 맛을 선호하게 됐다고 연구자들은 설명했다.

실제로 여러 현장연구에서 침팬지, 고릴라, 오랑우탄 등의 유인원이 시큼한 열매를 좋아한다는 사실이 밝혀져 있다. 그러나 연구자들은 유인원이 신 열매를 좋아하는 데는 비타민 시뿐 아니라 다른 이유도 있다고 주장했다. 바로 발효이다.

썩어가는 열매 속에는 효모, 곰팡이, 젖산균이 경쟁한다. 이 가운데 효모와 젖산균이 썩은 과일을 지배하면 발효가 일어나 칼로리가 높아질뿐더러 아미노산과 비타민 함량이 늘어나고 소화도 잘된다. 이런 시큼한 먹이를 좋아한다면 생존 기회도 늘어날 것이다.

연구자들은 “고릴라, 침팬지, 인간의 마지막 공통조상이 발효한 열매를 섭취했다는 분자 차원의 증거가 나왔다”고 밝혔다. 이 가운데 인간에게서 발효를 활용하는 유전자가 가장 강력하게 활성화했다. 연구자들은 “거의 모든 현대 인류문화에서 미생물을 다양한 방식으로 활용해 시지 않은 음식을 시큼하게 만든다”며 “그런 발효 기술은 농업의 기원보다 시기적으로 앞선다”고 밝혔다.

인용 논문:

Proceedings of the Royal Society B, DOI: 10.1098/rspb.2021.1918

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)