태풍에 쓰러진 가로수. 나무끼리 기대어 강풍의 충격을 완화할 수 있다는 실증적 연구결과가 나왔다. <한겨레> 자료사진

초강력 태풍이 몰아치는 강풍에 가로수는 종종 맥없이 쓰러지지만 숲은 잘 견디는 이유가 뭘까. 나무와 나무가 풍압을 나누어 진동을 누그러뜨린다는 실험결과가 나왔다.

홀로 강풍에 노출되는 나무보다 이웃한 나무에 기댈 수 있으면 바람에 더 잘 견딜 것 같다. 이런 상식에 기대어 작가 신영복은 “나무가 나무에게 말했습니다. 우리 더불어 숲이 되어 지키자”는 서화를 남겼다.

그러나 숲이 어떻게 태풍의 힘을 누그러뜨리는지 실험적으로 밝혀진 적은 없다. 2018년 초강력 태풍 트라미가 일본에 상륙하자 드문 실험 기회가 왔다.

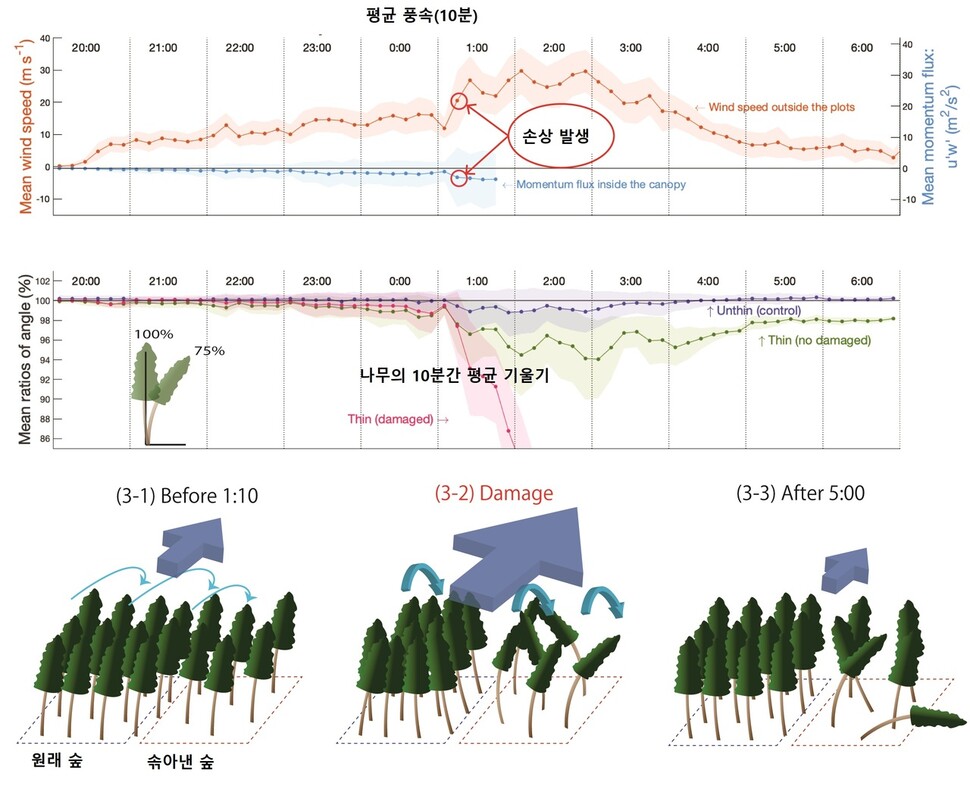

시험림의 풍속과 우듬지 운동량 변화(맨 위), 나무줄기가 지면과 이루는 기울기의 변화(가운데), 두 시험림의 태풍 반응 비교. 키마무라 카나, 신슈대 제공. ※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

삼림총합연구소(FFPRI)의 치요다 시험림에는 유전적으로 동일한 15년생 삼나무를 나란히 심어 바람의 영향 등을 조사하고 있었다. 시험림 한쪽은 한해 전 솎아내기로 나무 사이 간격을 2배로 늘렸고 다른 쪽 삼나무는 애초의 간격 1.8m를 유지했다. 나무에는 센서가 부착돼 나뭇가지에 걸리는 압력과 기우는 각도 등을 측정했다.

카미무라 카나 일본 신슈대 박사 등 국제 연구진은 이렇게 얻은 데이터를 분석한 결과 “나무는 이웃 나무와 우듬지를 부닥쳐 강풍의 힘을 감쇄하는 방식으로 대형 태풍에도 쓰러지지 않는다”는 사실을 밝혔다.

측정 결과 강풍이 몰아쳐도 초속 15m 이하에서는 두 조림지 나무의 진동이 비슷했다. 그러나 바람이 초속 25m를 넘어 초속 30m의 절정에 이르자 두 숲의 대응은 큰 대조를 보였다.

강풍으로 큰 피해를 끼쳤던 2010년 태풍 곤파스로 안면도 소나무숲이 넘어진 모습. 송인걸 기자

밀도를 절반으로 솎아낸 숲의 나무는 강풍의 급속한 풍속변화에 더 민감하게 반응했다. 진동폭이 커져 일부 나뭇가지가 부러졌고 견디지 못한 나무는 뿌리째 쓰러졌다.

바람이 잦아든 이후에도 솎아낸 숲은 뿌리가 손상돼 비스듬히 기운 채 원래 상태로 돌아가지 못했다. 연구자들은 “이웃 나무와 우듬지가 맞닿은 나무는 바람의 진동을 서로 흡수해 전체가 하나의 나무인 것처럼 강풍을 견뎠지만 성긴 숲에서는 나무끼리 서로 돕지 못하고 홀로 풍압에 맞서야 했다”고 논문에서 밝혔다.

연구자들은 “이번 연구는 왜 간벌 직후 강풍 피해가 잦은지 설명해 준다”며 “솎아내기로 나무 사이의 거리가 멀어지면 바람 에너지가 뿌리로 전달되는 것을 완충하는 역할을 하는 나무 우듬지끼리의 마찰을 없애 숲을 단지 개별 나무의 모음으로 만들어 버린다”고 밝혔다. 이 연구는 과학저널 ‘사이언스 어드밴시스’ 3월 11일 치에 실렸다.

인용 논문: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.abm7891

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)