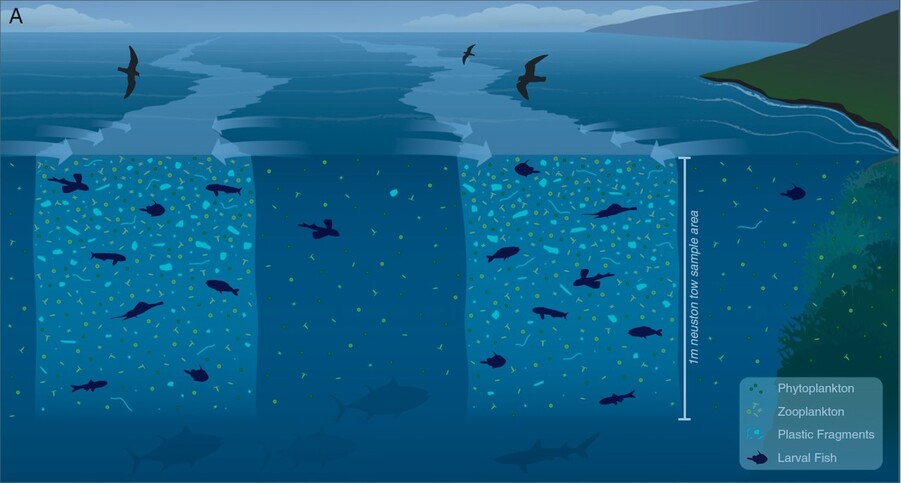

갓 태어난 물고기가 몰려 사는 해안의 띠 모양 수역에는 먹이인 플랑크톤과 함께 미세플라스틱도 몰려든다. 전 세계 어업에 경종을 울리는 현상이다. 데이비드 리트쉬바거 제공.

알에서 깨어난 어린 물고기들이 몰리는 띠 모양의 잔잔한 수역이 연안에 분포하는 것으로 밝혀졌다. 그러나 먹이가 많은 이곳엔 미세플라스틱도 주변보다 100배 이상 밀집해 어린 물고기를 위협하는 것으로 나타났다.

제미슨 고브 미 국립해양대기국(NOAA) 어류학자 등 국제연구진은 하와이 서쪽 연안 1000㎢ 수역에서 플랑크톤 채집과 원격탐사 기술을 이용해 조사한 결과 이런 사실이 드러났다고 13일 미 국립학술원회보(

PNAS)에 실린 논문에서 밝혔다.

대부분의 바닷물고기 알은 바다 표면에서 깨어나 며칠 또는 몇 주일 동안 자란 뒤 자신의 서식지로 이동한다. 연구자들은 매우 취약하고 중요한 치어의 첫 양육장이 전 세계 해안에 띠 모양으로 분포하는 잔잔한 수역이라는 사실을 처음으로 밝혔다. ‘표층 슬릭(slick)’이라 불리는 이 수역은 기름 오염 때 기다란 기름띠(유막) 형태로 드러나는 곳이다.

띠 모양의 잔잔한 수역에 플랑크톤(작은 점)과 미세플라스틱(푸른색 물체), 어린 물고기가 모이는 모습. 제미슨 고브 외 (2019) PNAS 제공.

주 저자인 고브 박사는 “표층 슬릭은 해저지형이 해안 가까이에서 가팔라지면서 표층 아래에서 내부파도가 형성하는 수렴대”라며 “이곳에 플랑크톤이 모이기 때문에 어린 물고기의 중요한 양육장이 된다”고

하와이대 보도자료에서 말했다.

조사 결과 띠 수역에는 주변 바다보다 식물플랑크톤 밀도가 1.7배, 동물플랑크톤은 3.7배, 치어는 8.1배 높았다. 연구에 참여한 조너선 휘트니 미 해양대기국 해양생태학자는 “여기 몰리는 치어는 나중에 얕은 산호초, 먼바다, 그리고 심해에 서식해 다시는 만나지 못하는 어종”이라며 “잔잔한 띠 수역은 먹이가 풍족한 바다의 오아시스 같은 곳이어서 어린 고기의 발달과 생존에 핵심적인 곳”이라고 말했다.

날치, 황새치 등 대부분의 바닷물고기 치어가 표층 슬릭에 몰려든다. 조너선 휘트니, 미 해양대기국 제공.

문제는 먹이와 어린 물고기가 몰리는 이 수역에 미세플라스틱도 모여든다는 점이다. 조사 결과 이 수역에서는 100∼200m 떨어진 바다 표면에서보다 플라스틱이 126배나 많았다. 이는 태평양의 ‘거대 쓰레기 해역’(▶관련 기사:

태평양 '플라스틱 바다'와 우리 삶은 연결돼 있다)에서보다 플라스틱 농도가 8배 높은 수치였고, 실제로 플라스틱의 수는 물고기보다 7배나 많았다.

플라스틱은 대부분 1㎜ 미만 크기였는데, 이는 어린 물고기가 선호하는 먹이 크기와 일치했다. 실제로 10% 가까운 물고기의 뱃속에서 미세플라스틱이 나왔다. 주변 바다보다 2.3배 큰 비율이다.

고브 박사는 “어린 물고기는 생태계가 기능하는 토대이고 장차 어른 고기 집단이 어떻게 될지를 가름한다. 치어가 생활사 가운데 가장 취약하고 영양분이 생존에 꼭 필요할 때 독성물질이 들어있는 플라스틱에 둘러싸여 그것을 섭취하고 있다는 것은 충격적”이라며 “생물다양성과 어업 생산을 위협하는 기후변화, 서식지 파괴, 남획에 더해 치어의 플라스틱 섭취를 위협 목록에 올려야 한다”고 말했다.

이번 연구에서 “생태계 규모에서 중요한 치어 양육장”으로 밝혀진 해안의 잔잔한 띠 수역은 하와이 서부 연안에서 면적으로는 8.3%를 차지했지만, 치어의 42.3%, 플라스틱의 91.8%가 몰려있는 것으로 나타났다.

■ 기사가 인용한 논문 원문 정보:

Jamison M. Gove et al, Prey-size plastics are invading larval fish nurseries,

PNAS, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1907496116

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)