뉴트리아를 사냥한 여우. 쥐는 여우의 주식이지만 기회가 오면 손쉽게 다른 먹이로 전환한다. 스테파노 베티니, 위키미디어 코먼스 제공

여우는 우리나라에서 1급 멸종위기종으로 복원 사업이 진행 중이지만 세계적으로는 ‘100대 침입종’에 속하는 골칫덩이이기도 하다. 외래종으로 유입된 호주를 포함해 모든 대륙에 분포할 만큼 여우가 성공한 비결은 유연성이다.

야생 생태계에서 여우는 쥐 등을 주로 잡아먹는 소형 포식자이지만 기회가 있으면 어떤 환경에도 잘 적응한다. 세계적으로 여우가 가장 성공한 곳도 사람 영향이 두드러지는 도시와 농촌 지역이다. 여우는 언제부터 사람 곁에서 기회를 잡았을까.

여우는 세계 전역에 분포하며 45개 아종으로 나뉜다. 유럽 아종의 모습. 위키미디어 코먼스 제공

크리스 바우만 등 독일 튀빙겐대 연구자들은 독일 서남부 빙하기 동굴 유적지에서 발굴한 여우 70마리의 잔해를 분석한 결과 “여우가 인간의 음식에 의존한 것은 4만2000년 전으로 거슬러 오른다”며 “고대 여우가 뭘 먹었는지는 인류가 과거 생태계에 어떤 영향을 끼쳤는지를 알 수 있는 지표가 될 것”이라고 공개 과학저널 ‘플로스 원’ 최근호에 실린 논문에서 밝혔다.

현재도 여우는 주식인 쥐를 비롯해 새, 개구리, 물고기, 곤충, 열매 등 다양한 먹이를 먹지만 주변에 늑대나 곰 같은 대형 포식자가 있다면 이들이 남긴 자투리 음식을 놓치지 않는다. 빙하기 동안 독일 스바비안 유라 동굴지대에는 순록, 매머드 등 대형 초식동물과 늑대 등 포식동물, 그리고 네안데르탈인에 이어 현생인류가 살았다.

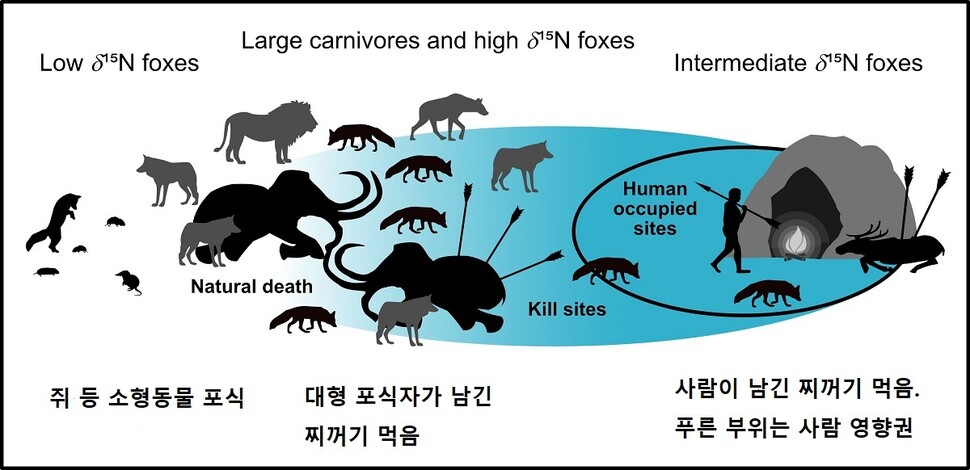

여우 뼈 콜라겐의 동위원소 분석으로 알아낸 여우 먹이활동의 세 유형. 대형 포식자 또는 사람이 있는 곳에선 그곳에서 먹이를 찾는다. 바우만 외 (2020) ‘플로스 원’ 제공

연구자들은 여우 뼈 콜라겐 속에 포함된 질소와 탄소 안정 동위원소를 분석해 여우가 당시 무얼 먹었나 추정했다. 중기 구석기시대인 4만2000년 이전 네안데르탈인이 듬성듬성 살았을 때 여우는 대형 포식자인 늑대와 비슷한 먹이를 먹은 것으로 나타났다. 늑대가 먹고 난 찌꺼기를 먹었다는 뜻이다.

그러나 현생인류가 이 지역에 들어와 생활한 구석기 중·후반인 4만2000∼3만년 사이 여우의 식단은 두드러지게 달라졌다. 매머드 등에서 현생인류가 주로 사냥하던 순록과 말의 고기로 바뀐 것이다.

연구자들은 동굴 유적지에서 발굴한 동물 뼈를 분석한 결과 선사시대인들이 죽인 매머드는 현장에서 해체해 일부만 동굴로 가져왔고 사냥한 순록은 통째로 가져왔다. 바우만은 “여우는 아마도 두 곳 모두에서 남겨진 고기를 먹었을 것”이라고 말했다.

여우는 많은 나라에서 광견병을 옮기는 등 귀찮은 동물로 취급된다. 제프리 빌, 위키미디어 코먼스 제공

여우의 뼈 동위원소는 죽기 전 여러 해 동안 순록을 주식으로 먹었음을 보여준다. 그러나 동굴 주변에 얼쩡거리는 대가도 치러야 했다. 동굴 유적지에서는 적지 않은 여우 유골이 발견됐는데 연구자들은 “선사시대인들이 고기와 모피를 얻기 위해 잡았을 것”이라고 설명했다.

연구자들은 “빙하기 여우의 식단을 재구성한 결과 초기 현생인류가 이미 4만년 전에 지역 생태계에 영향을 끼쳤음이 드러났다. 인구가 늘어날수록 더 많은 여우가 주변에 적응해 살아갔을 것”이라고 밝혔다.

경북 영주시의 증식시설에서 태어난 여우 새끼. 지난해 가족 단위로 소백산에 방사됐다. 국립공원공단 제공

한편, 남한의 여우는 1960년대부터 전국적으로 벌어진 쥐약 놓기 운동과 서식지 감소, 남획으로 절멸 상태에 놓여 멸종위기 야생생물 1급으로 지정됐고, 2012년부터 환경부가 복원 사업에 나서 소백산 일대에 모두 75마리를 방사해 야생에서 54마리가 서식 중이다.

인용 저널:

PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0235692

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)