백두대간의 깊은 숲 속에서만 볼 수 있었던 담비가 대도시에 심심찮게 출몰하고 있다. 생태계의 건강을 상징하는 이 포식자와 도시는 공존할 준비가 돼 있을까. 게티이미지뱅크

멸종위기 야생동물인 담비가 서울 등 대도시에서 잇따라 모습을 드러내고 있다. 담비는 호랑이 표범 늑대 같은 맹수가 사라진 남한 생태계에서 최상위 포식자 노릇을 하는 동물로 대도시에서 이들과 공존할 수 있을지 주목된다.

서울에서 담비가 처음 목격된 것은 23일로 서울여대 기숙사 뒤 불암산 자락에서 이 학교 재학생이 촬영한 영상을 본 전문가가 담비로 확인했다. 영상을 확인한 우동걸 국립생태원 박사는 “지금이 새끼가 어미로부터 떨어져 나와 분산하는 시기여서 새로운 서식지를 찾아 나선 개체 같다”며 “이 담비가 단지 이동 중에 목격된 것인지 자리를 잡았는지는 더 지켜봐야 한다”고 말했다. 그는 이 담비가 애초 서식지인 포천 국립수목원에서 수락산을 거쳐 불암산으로 왔을 것으로 추정했다.

불암산 자락의 민가에서 목격된 담비(원 안). 포천 국립수목원에서 수락산을 거쳐 이동해 온 것으로 추정된다. 김주영, 연합뉴스

1990년대까지 지리산 등 백두대간과 비무장지대의 깊은 산 속에서만 발견되던 담비가 서식지를 넓히더니 최근엔 대도시와 인근에서도 종종 눈에 띈다. 14일에는 대구 강정고령보 인근 낙동강 변에서 산책하던 시민이 목격했고 지난해엔 경북 구미와 울산 울주에서 대낮에 무리 지어 활동하는 모습을 촬영했다.

2019년 12월에는 서울 근교인 경기도 남양주시 예봉산 자락에서 감을 따 먹던 담비가 발견된 것을 비롯해 대전 중구 보문산, 경기도 포천시 영중면 금주리 등에서 목격이 이어졌다.

_______

인구밀도 높아도 서식 가능

담비는 건강한 산림생태계를 가리키는 지표동물이다. 치악산국립공원 사무소 제공

이처럼 담비의 서식지가 확대된 원인은 뭘까. 전문가들은 담비가 건강한 산림생태계의 지표동물이어서 산림이 울창해지면서 개체군이 안정되자 분포범위를 확대하는 것으로 본다.

그러나 정확한 원인은 모른다. 과거 어떻게 분포했는지 제대로 조사한 적이 없기 때문이다. 담비의 전국조사가 처음 이뤄진 것은 2019년 국립생물자원관의 야생동물 실태조사였다.

당시 조사 총괄책임자였던 조영석 대구대 생물교육과 교수는 이메일 인터뷰에서 “담비가 대도시로 진출했다기보다는 담비가 도시로 들어오는 것을 막던 제약요인인 인간에 의한 직접적인 교란과 간섭이 사라졌기 때문”이라고 설명했다. 그는 “담비는 조심스러운 동물이지만 사람과 직접 맞닥뜨리지 않을 공간이 주어진다면 도심에서 사람과 공존하는 것이 충분히 가능하다”고 말했다.

실제로 전국적인 담비 현장조사에서 울창한 산림지역은 물론이고 도심 곳곳에서 서식을 확인했다. 부산 금정산 일대, 무등산 국립공원과 맞닿은 광주와 나주의 승천보 일대, 대구의 팔공산과 비슬산 주변, 수도권 남쪽의 남한산성과 북쪽 포천과 동두천이 그런 곳이다.

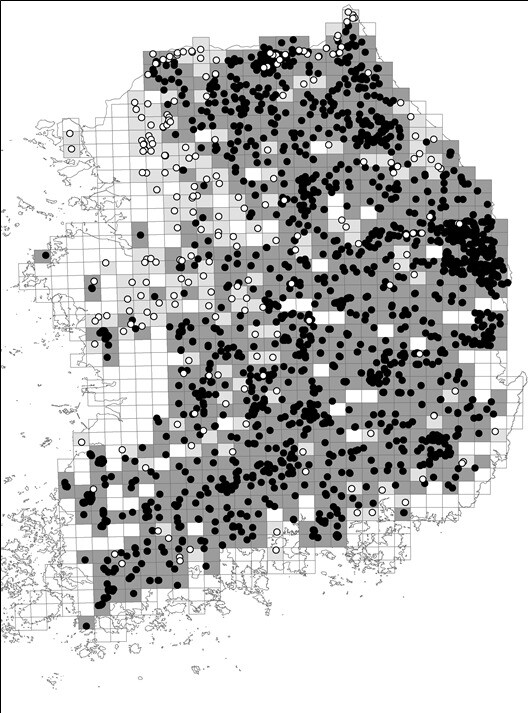

담비 분포도. 짙은 회색 격자와 검은 원은 서식이 확인된 곳이다. 국립생물자원관 2019 야생동물 실태조사 보고서

전국을 가로 세로 10㎞인 1027개 격자로 나눠 조사한 결과 62%인 632개 격자에서 배설물을 확인하거나 무인촬영에 성공했다. 조 교수 등은 과학저널 ‘포유류 연구’ 최근호에 실린 논문에서 이 조사결과를 분석하면서 “담비는 인구밀도가 높은 곳에서도 살 수 있는 것으로 드러났다”고 밝혔다.

_______

다 큰 고라니 새끼 멧돼지 협동 사냥

담비는 족제비과의 중형 포식자로서 잡식동물이다. 먹이의 절반은 동물이고 식물은 주로 다래, 버찌, 머루, 감 같은 달콤한 열매이다.

담비는 대형 포식자가 사라진 생태계의 빈자리를 차지해 최상위 포식자로 군림한다. 청설모와 쥐가 주식이지만 다 자란 고라니와 어린 멧돼지도 식단에 오른다.

사냥한 고라니 성체를 먹고 있는 담비 가족. 국립환경과학원 제공

국립환경과학원 조사에서 가장 중요한 먹이는 청설모로 20%를 차지했지만 노루나 고라니가 16% 멧돼지·비단털들쥐·하늘다람쥐가 13%로 뒤를 이었다. 큰 수컷 담비는 3㎏ 정도이지만 무게 10㎏인 성체 고라니까지 사냥하는 것으로 밝혀졌다(▶

호랑이없는 산골짝의 왕, 여우 아니라 자그마한…).

조 교수는 “담비는 사회성이 있어 집단으로 사냥하기 때문에 현재 우리나라 생태계에서 거의 최상위 포식자”라고 말했다. 그러나 그는 “담비가 사람을 극단적으로 피하기 때문에 사람에게 직접 영향을 끼칠 것 같지는 않다”고 덧붙였다.

담비는 중형 포식자이지만 협동 사냥을 하고 성격이 사나워 예부터 ‘호랑이 잡는 담비’로 알려졌다. 담비 무리가 사향노루를 사냥하는 그림. 코마로프, 위키미디어 코먼스 제공

담비가 지나치게 불어난 고라니와 멧돼지 수를 억제할 가능성은 없을까. 국립환경과학원은 3마리로 이뤄진 담비 무리가 연간 고라니 성체나 멧돼지 새끼 9마리를 사냥하는 것으로 추정했다. 그러나 조 교수는 “고라니와 멧돼지를 잡아먹을 가능성은 있어도 직접적인 개체수 조절 효과는 없을 것”이라며 “하지만 포식자의 존재 자체가 먹이가 되는 동물에게 공포를 일으켜 서식지가 위축되는 효과가 있어 결과적으로 개체수가 줄 수는 있다”고 말했다.

또 담비는 꿀을 좋아해 반달가슴곰처럼 양봉 농가와 마찰을 빚을 수 있지만 말벌을 많이 잡아먹어 늘어나는 말벌 피해를 줄일 가능성도 있다.

_______

수달도 도시 진출

담비의 도심 진출과 관련해 흥미를 끄는 것은 같은 족제비과 포식자인 수달도 도시로 돌아오고 있다는 사실이다. 서울만 해도 광진교를 비롯해 여의도 샛강 생태공원, 양재천, 탄천, 성내천 등 한강과 지천 여러 곳에서 수달이 확인됐다. 울산 태화강에서는 수달과 담비가 모두 발견됐다.

2017년 서울 한강 도심구간에서 무인카메라에 촬영된 수달. 새끼 2마리를 포함해 4마리가 사는 것으로 추정됐다. 한강유역환경청 제공

국립생물자원관의 2017년 조사에서는 전국을 포괄하는 사방 10㎞ 길이의 격자 1105개 가운데 84.5%인 934개 격자에서 수달의 서식이 확인됐다. 2011년 조사 때보다 수달이 사는 격자가 254개 늘었다. 눈길을 끄는 것은 서울 부산 등 대도시가 수달 증가에 한몫을 하고 있다는 사실이다.

부산에선 신항 건설이 끝난 뒤 수달 개체수가 회복됐다. 직접적인 인위적 교란만 없으면 도시 환경 자체가 이들 포식자의 서식에 큰 지장을 주는 것은 아니란 얘기다.

그러나 도시의 삶에는 자동차 도로라는 복병이 도사린다. 우동걸 박사는 “담비는 행동권이 넓어 도시에서 살려면 어차피 도로를 건너야 한다”며 “로드킬이 가장 큰 위협이 될 것”이라고 내다봤다.

인용 논문:

Mammal Research, DOI: 10.1007/s13364-021-00567-6

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)