한국 중국학 연국논문의 연구주제별 분류

서구시각 매몰돼 주체적 종합연구 실종

연구비중도 단기적·실리적 분야 치우쳐

“흩어진 내용 모아 제도적 기반 세워야”

연구비중도 단기적·실리적 분야 치우쳐

“흩어진 내용 모아 제도적 기반 세워야”

3부: 중국굴기와 한국

④ 중국연구 아직 멀었다 우리나라의 중국 연구는, 1992년 수교 뒤 양적으로나 질적으로 크게 성장했다고 평가받는다. 양대 강국(G2)으로 대두한 중국이 정치·경제적으로 국제사회에서 차지하는 비중이 커지면서 중국 연구는 폭발적으로 늘어났다. 2009년 기준으로 우리나라 대학에 설치된 중국 관련 학과는 모두 167개에 달해, 미국·영어 관련 학과(155개), 일본 관련 학과(112개)보다 많을 정도다. 또한 다른 학문 분야도 마찬가지지만, 우리나라 학계의 중국 연구에는 서구 학문의 세례를 받은 오리엔탈리즘적 시각과 냉전체제에서 비롯한 이데올로기 통제가 깊이 배어 있었다. 곧 중국을 객관적으로 탐구하기보다는, 서구의 기준에 따라 ‘문명적으로 낙후한 지역’으로 보거나 사회주의 국가라는 이유로 색안경을 끼고 봤던 것이 사실이다. 이렇다 보니 문학·역사·철학 등 기존의 한학(漢學)을 잇는 인문학은 중국의 현실에 대한 탐구 없이 상아탑 안에 머무르는 경향이 강했고, 1970년대에야 시작된 정치·경제 등 사회과학 분야는 미국식 사회과학에 따라 ‘대(對)공산권 정책연구’ 등 국가가 통제하는 학문의 경향이 강했다. 직접적인 접촉이 크게 늘어난 뒤에야 과거의 한계를 벗어던질 계기가 마련된 셈이다. 그러나 중국 연구자들은 한결같이 “아직도 중국에 대한 종합적이고 주체적인 ‘깊은 연구’가 없다”고 지적한다. 기존 미국식 연구나 냉전적 시각을 벗어던지지 못한 상태에서, 단기 성과 위주의 기능적이고 실리적인 연구가 주류를 이루고 있다는 것이다. 지난해 국무총리실 산하 경제·인문사회연구회가 추진한 ‘2010년 대중국 종합연구’의 일환으로 관동대 중국학과팀이 분석한 박사학위 논문의 분야를 보면 경제분야(36.8%), 어문학분야(10.9%) 등 실리적이고 기능적인 두 분야가 절반 가까이 차지한 것으로 나타났다. 정치분야(15.8%), 교육예술분야(13.2%), 역사지리분야(11.1%), 사상철학분야(6.2%), 과학분야(6.1%) 등 인문사회과학분야는 상대적으로 비중이 적은 것으로 나타났다.

이에 대해 연구팀은 “단기적 현안들을 쫓아가는 실리 차원의 연구가 주류를 이루고 있다”며 “비중이 높은 정치·경제 분야에서조차 시류에 따른 사회적 수요에 지나치게 민감한 연구동향이 나타난다”고 진단했다. 곧 단기적으로 성과를 낼 수 있고 사회적 수요가 높은 분야에만 연구 역량이 지나치게 몰려 있다는 것이다. 백원담 성공회대 교수(중어중국학)는 “‘정치·외교 분야의 협력은 미국과 하고, 경제·산업 분야의 돈벌이는 중국과 한다’는 우리 사회의 암묵적 인식이 반영된 것”이라고 풀이하며, “다양한 분야에 걸쳐 중국을 종합적으로 바라볼 수 있는 학문적 역량이 절실하다”고 봤다.

지난해 연평도 포격으로 한반도 긴장이 최고조에 달했을 때, “중국이 패권주의를 내세워 북한을 편든다”는 식의 ‘중국위협론’이 국내에 유행했던 사실은, 중국 연구의 깊이가 부족하다는 것을 드러내는 단적인 사례다. 이희옥 성균관대 교수(정치학)는 “동아시아 무대에서 미국의 영향력 확산을 차단하려는 중국의 셈법이 뭔지 냉정하게 읽지 못하고 있다”며 “스스로의 시각과 담론이 없으니 미국에서 만들어진 중국위협론에 휘말리고 있는 것”이라고 비판했다.

중국에 대한 깊은 연구는 왜 필요한가? 백승욱 중앙대 교수(사회학)는 “우리 사회가 당면한 모든 현실 조건들과 연결되기 때문”이라고 말한다. 전근대 사회에서도 그렇지만, 근현대사에서도 중국은 우리 현실에 깊은 영향을 끼쳐왔다. 특히 중국이 30년 단위로 겪어온 5·4운동, 건국, 개혁·개방의 역사는, 각각 우리가 풀어야 할 숙제들인 근대화, 사회주의 혁명, 신자유주의 세계화와 연결된다. 백 교수는 “각 시간대가 갖는 의미를 구분하면서도 연결고리를 찾아내려면 중국에 대한 ‘종합적 연구’가 불가피하다”고 말했다.

그러나 현재 우리나라 중국 연구의 역량은 대학별, 분과별, 학회별로 제각각 흩어져 있고, 체계적이고 안정적인 학문 성과를 축적할 수 있는 제도적 기반이 없다는 지적이 나온다. 이를테면 문학·역사 등 인문학 분야의 연구자들은 각자의 주제에 한정된 학회·학술지 활동에 집중하느라 종합적 연구를 하기 힘들고, 사회과학 분야의 연구자들은 사회학·정치학·경제학 등 기존 분과 학문의 틀 안에 갇혀 있어 중국 연구자로서의 특수성을 살리기 어렵다는 것이다.

‘2010 대중국 종합연구’의 총론편인 ‘현대중국의 분야별 진단’ 연구를 맡았던 백영서 연세대 교수(사학과)는 “중국에 대해 우리 나름의 깊이있는 연구가 진행되어야 냉전적 시각, 서구식 패러다임 등 ‘지적 식민지성’을 벗어날 수 있다”며 “이를 위해 현재 여기저기 파편적으로 흩어진 연구 역량들을 묶어야 한다”고 말했다. <끝>

최원형 기자 circle@hani.co.kr

이에 대해 연구팀은 “단기적 현안들을 쫓아가는 실리 차원의 연구가 주류를 이루고 있다”며 “비중이 높은 정치·경제 분야에서조차 시류에 따른 사회적 수요에 지나치게 민감한 연구동향이 나타난다”고 진단했다. 곧 단기적으로 성과를 낼 수 있고 사회적 수요가 높은 분야에만 연구 역량이 지나치게 몰려 있다는 것이다. 백원담 성공회대 교수(중어중국학)는 “‘정치·외교 분야의 협력은 미국과 하고, 경제·산업 분야의 돈벌이는 중국과 한다’는 우리 사회의 암묵적 인식이 반영된 것”이라고 풀이하며, “다양한 분야에 걸쳐 중국을 종합적으로 바라볼 수 있는 학문적 역량이 절실하다”고 봤다.

지난해 연평도 포격으로 한반도 긴장이 최고조에 달했을 때, “중국이 패권주의를 내세워 북한을 편든다”는 식의 ‘중국위협론’이 국내에 유행했던 사실은, 중국 연구의 깊이가 부족하다는 것을 드러내는 단적인 사례다. 이희옥 성균관대 교수(정치학)는 “동아시아 무대에서 미국의 영향력 확산을 차단하려는 중국의 셈법이 뭔지 냉정하게 읽지 못하고 있다”며 “스스로의 시각과 담론이 없으니 미국에서 만들어진 중국위협론에 휘말리고 있는 것”이라고 비판했다.

중국에 대한 깊은 연구는 왜 필요한가? 백승욱 중앙대 교수(사회학)는 “우리 사회가 당면한 모든 현실 조건들과 연결되기 때문”이라고 말한다. 전근대 사회에서도 그렇지만, 근현대사에서도 중국은 우리 현실에 깊은 영향을 끼쳐왔다. 특히 중국이 30년 단위로 겪어온 5·4운동, 건국, 개혁·개방의 역사는, 각각 우리가 풀어야 할 숙제들인 근대화, 사회주의 혁명, 신자유주의 세계화와 연결된다. 백 교수는 “각 시간대가 갖는 의미를 구분하면서도 연결고리를 찾아내려면 중국에 대한 ‘종합적 연구’가 불가피하다”고 말했다.

그러나 현재 우리나라 중국 연구의 역량은 대학별, 분과별, 학회별로 제각각 흩어져 있고, 체계적이고 안정적인 학문 성과를 축적할 수 있는 제도적 기반이 없다는 지적이 나온다. 이를테면 문학·역사 등 인문학 분야의 연구자들은 각자의 주제에 한정된 학회·학술지 활동에 집중하느라 종합적 연구를 하기 힘들고, 사회과학 분야의 연구자들은 사회학·정치학·경제학 등 기존 분과 학문의 틀 안에 갇혀 있어 중국 연구자로서의 특수성을 살리기 어렵다는 것이다.

‘2010 대중국 종합연구’의 총론편인 ‘현대중국의 분야별 진단’ 연구를 맡았던 백영서 연세대 교수(사학과)는 “중국에 대해 우리 나름의 깊이있는 연구가 진행되어야 냉전적 시각, 서구식 패러다임 등 ‘지적 식민지성’을 벗어날 수 있다”며 “이를 위해 현재 여기저기 파편적으로 흩어진 연구 역량들을 묶어야 한다”고 말했다. <끝>

최원형 기자 circle@hani.co.kr

④ 중국연구 아직 멀었다 우리나라의 중국 연구는, 1992년 수교 뒤 양적으로나 질적으로 크게 성장했다고 평가받는다. 양대 강국(G2)으로 대두한 중국이 정치·경제적으로 국제사회에서 차지하는 비중이 커지면서 중국 연구는 폭발적으로 늘어났다. 2009년 기준으로 우리나라 대학에 설치된 중국 관련 학과는 모두 167개에 달해, 미국·영어 관련 학과(155개), 일본 관련 학과(112개)보다 많을 정도다. 또한 다른 학문 분야도 마찬가지지만, 우리나라 학계의 중국 연구에는 서구 학문의 세례를 받은 오리엔탈리즘적 시각과 냉전체제에서 비롯한 이데올로기 통제가 깊이 배어 있었다. 곧 중국을 객관적으로 탐구하기보다는, 서구의 기준에 따라 ‘문명적으로 낙후한 지역’으로 보거나 사회주의 국가라는 이유로 색안경을 끼고 봤던 것이 사실이다. 이렇다 보니 문학·역사·철학 등 기존의 한학(漢學)을 잇는 인문학은 중국의 현실에 대한 탐구 없이 상아탑 안에 머무르는 경향이 강했고, 1970년대에야 시작된 정치·경제 등 사회과학 분야는 미국식 사회과학에 따라 ‘대(對)공산권 정책연구’ 등 국가가 통제하는 학문의 경향이 강했다. 직접적인 접촉이 크게 늘어난 뒤에야 과거의 한계를 벗어던질 계기가 마련된 셈이다. 그러나 중국 연구자들은 한결같이 “아직도 중국에 대한 종합적이고 주체적인 ‘깊은 연구’가 없다”고 지적한다. 기존 미국식 연구나 냉전적 시각을 벗어던지지 못한 상태에서, 단기 성과 위주의 기능적이고 실리적인 연구가 주류를 이루고 있다는 것이다. 지난해 국무총리실 산하 경제·인문사회연구회가 추진한 ‘2010년 대중국 종합연구’의 일환으로 관동대 중국학과팀이 분석한 박사학위 논문의 분야를 보면 경제분야(36.8%), 어문학분야(10.9%) 등 실리적이고 기능적인 두 분야가 절반 가까이 차지한 것으로 나타났다. 정치분야(15.8%), 교육예술분야(13.2%), 역사지리분야(11.1%), 사상철학분야(6.2%), 과학분야(6.1%) 등 인문사회과학분야는 상대적으로 비중이 적은 것으로 나타났다.

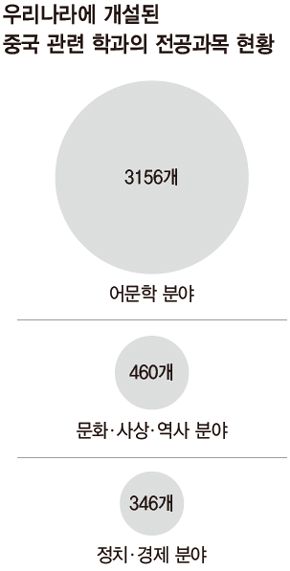

우리나라에 개설된 중국 관련 학과의 전공과목 현황

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)