르코르뷔지에가 건축한 프랑스 마르세유에 있는 위니테 다비타시옹의 모습. 알라미(alamy)

건축가들에게 20세기는 여러가지 풀어야 할 숙제가 있는 도전의 시기였다. 18세기에 시작된 산업혁명은 자연에서 농사를 짓던 인류를 도시 속 공장에서 일하는 인류로 바꾸었다. 시골에서 도시로 모이는 인구들로 주택난은 심각했다. 엎친 데 덮친 격으로 두차례의 세계대전이 일어났다. 2차 세계대전의 주요 전략은 융단폭격으로 상대 국가의 도시를 섬멸하는 것이었다. 영국 작가 벤 윌슨의 저서 <메트로폴리스>에 의하면, 1943년 영국 폭격기는 독일의 바르멘 도심의 80%와 함부르크 전체 건물의 61%를 파괴했다고 한다. 독일은 런던을 폭격했다. 폭격으로 유럽 대부분의 주요 도시는 파괴됐다. 전쟁이 끝나자 유럽 건축가에게는 빠르고 저렴하게 주택을 대량 공급해야 하는 숙제가 주어졌다. 다행히 20세기 초반 건축가들에게는 철근콘크리트와 엘리베이터라는 두가지 신기술이 있었다. 프랑스의 건축가 르코르뷔지에는 1922년에 이 기술을 이용해서 고층 아파트가 줄지어 들어선 300만명 인구의 ‘빛나는 도시’를 구상했다. 그리고 1952년 프랑스의 마르세유에 ‘위니테 다비타시옹’(Unité d'Habitation)이라는 집합주택을 건축했다. 이 건물은 아파트의 줄기세포 같은 아파트의 시조라고 할 만하다.

위니테 다비타시옹은 번역하면 ‘함께 산다’는 뜻이다. 노출 콘크리트로 만들어진 12층짜리 이 건물에는 337가구가 들어가 있다. 5층에는 식품점과 세탁소 같은 상가가 들어서 있어 최초의 주상복합건물이라고 할 만하다. 일반적으로 우리가 사는 아파트의 상가들은 1층에 있는데 이 건물의 상가는 건물의 중간층에 있다. 상가가 외부인이 아니라 건물 내 거주민을 위한 것임을 천명하는 것이다. 최상층에는 어린이집, 옥상에는 체육관과 놀이터와 정원이 있다. 외부와 아무런 교류 없이도 자체적으로 완결된 생태계를 가진 하나의 도시 같은 건물을 짓겠다는 건축가의 의도가 숨겨져 있다. 1층은 7m 정도 땅에서 수직으로 들려 있다. 마치 땅과 아무 상관 없이 떨어져서 부유하는 듯하다. 건축가는 이 건물을 증기선처럼 만들고 싶었기 때문이다. 당시 최첨단 기술의 결정체는 선실과 상점들이 다 들어간 타이타닉호 같은 대형 증기선이었다. 그리고 르코르뷔지에는 ‘주택은 사람이 사는 기계’라고 생각했다. 따라서 그는 증기선을 흉내 내서 아파트를 디자인한 것이다. 건물을 증기선처럼 보이게 만들려고 옥상의 굴뚝을 증기선의 굴뚝처럼 과장되게 만들어놓았다. 1층의 기둥은 떠 있는 느낌을 더 들게 하기 위해 기둥의 위는 굵고 아래로 내려갈수록 가늘어지는 모양을 띠고 있다.

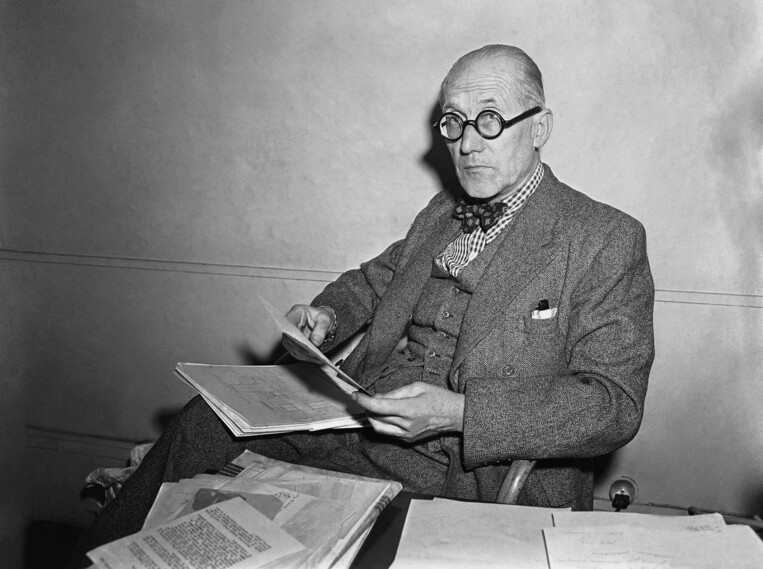

스위스 태생의 건축가인 르코르뷔지에가 1949년 1월18일, 프랑스 파리에 있는 사무실에 앉아 있다. AP 연합뉴스

하지만 위니테 다비타시옹은 증기선 그 이상이다. 이 집합주택의 가장 큰 특징은 단위가구 설계에 있다. 공용면적을 최소화하고 전용면적을 극대화하기 위해서는 호텔처럼 복도가 가운데 있고 양측으로 집에 들어가는 ‘중복도’ 형식을 취해야 한다. 그런데 그럴 경우 각 가구는 맞통풍이 안 되는 구조가 된다. 게다가 아파트의 치명적 약점은 천장고가 낮은 단층이라는 점이다. 그런데 르코르뷔지에는 중복도 형식을 취하고도 가구마다 복층이 있고 맞통풍이 잘되는 구조를 만들었다. 그 비밀은 ‘ㄱ’ 자와 ‘ㄴ’ 자의 단면을 가진 유닛이 위아래로 합쳐진 단면설계 덕분이다. 복도에서 왼쪽 편에 있는 현관문을 열고 들어가면 부엌이 있고 더 들어가면 복층의 거실이 있고 계단으로 올라가면 2층에 맞통풍이 되는 방 3개가 있다. 중복도에서 반대편인 오른쪽 집으로 들어가면 부엌이 있고 한층을 내려가면 맞통풍이 되는 복층이 있는 방 1개와 침실 2개가 있다. 70년이 지난 지금 봐도 혁신적인 디자인이다.

도시 안에 더 많은 사람이 편리하게 살게 하기 위해서 르코르뷔지에는 좁지만 편안한 공간을 만들고자 했다. 모든 사람의 몸은 팔, 다리, 몸통, 머리로 나뉘어 있고 그들은 각종 관절로 연결되어 있다. 르코르뷔지에는 앉은키, 서 있는 키, 손을 들었을 때의 높이 등을 고려해 적절한 크기의 공간을 디자인하려 했다. 이를 ‘모듈러’라고 부른다. 위니테 다비타시옹의 천장은 226㎝ 높이로 되어 있는데, 이는 183㎝ 키의 성인 기준으로 손을 들었을 때 손끝 높이가 226㎝가 되기 때문이다. 우리나라 아파트 천장고 2.3m는 여기서 시작되었다. 그나마 다행이다. 르코르뷔지에가 내 키 기준으로 모듈러를 만들었으면 지금 우리는 2m 천장고에서 살고 있을 것이다. 아인슈타인은 르코르뷔지에의 모듈러 개념이 세상을 바꿀 만한 연구라는 호평을 하기도 했다.

위니테 다비타시옹의 입면에는 빨강, 파랑, 노랑, 초록의 페인트가 칠해져 있다. 이는 후기 인상주의 화가 ‘피트 몬드리안’(1872~1944) 작품을 떠올리게 한다. 몬드리안은 사물의 근원을 찾기 위해서 세상을 단순화시키다 보니 형태는 수직과 수평의 직선만 남고 색상은 삼원색인 빨강, 파랑, 노랑만 사용했다. 색의 삼원색은 빨강, 파랑, 노랑이지만 빛의 삼원색은 빨강, 파랑, 초록이다. 르코르뷔지에는 몬드리안의 그림처럼 수직수평선으로 구성된 입면에 색의 삼원색에 빛의 삼원색을 합쳐서 빨강, 파랑, 노랑, 초록을 적용했다. 이처럼 컬러풀한 색상을 칠한 이유는 단순하고 반복적인 평면을 가진 집들에 개성을 불어넣기 위함이다. 같은 평면이라도 네가지 색깔로 다르게 칠하면 네가지 다양성이 나온다. 가장 손쉽고 저렴하게 개성을 만드는 방법은 다른 색의 페인트칠을 하는 것이다. 그래서 우리나라 아파트들도 이름만 다를 뿐 다 같은 모양이지만 건설사 브랜드별로 색깔만은 다르게 칠한다.

위니테 다비타시옹에서는 색을 칠할 때 입면의 안쪽 벽체에만 칠했다. 따라서 정면에서 바라보면 색이 안 보이지만 측면으로 움직이면 컬러풀한 색채가 드러난다. 색이 칠해진 날개벽은 집 안에 있는 사람들의 입장에서 보면 풍경을 프레임하는 액자와 같은 기능을 한다. 따라서 각각의 가구는 같은 풍경을 바라보지만 그 풍경을 프레임하는 액자의 색깔이 다른 것과 같다. 마치 우리나라 전통 건축에서 보이는 단청의 다채로운 색상이 안에서 바라보는 창문 밖의 자연을 상단에서 프레임하는 것처럼 위니테 다비타시옹의 다양한 색상의 입면은 각기 다르게 바깥 풍경을 측면에서 프레임한다.

유현준. 홍익대학교 건축대학 교수이자 ㈜유현준건축사사무소 대표 건축사. 건축으로 세상을 읽는 ‘인문 건축가’다. <도시는 무엇으로 사는가>(2015), <어디서 살 것인가>(2018), <공간의 미래>(2021) 등을 썼다. 강연, 방송 등으로 건축과 대중을 연결시키는 일을 활발히 하고 있다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)