[한겨레S] 우진영의 한국 근현대 미술 잇기

김환기, 파리 체류 시절 추상화…학·달·매화 등 동양적인 것 담아

손승범, 그림 속 겹쳐진 조각상 “소멸하는 듯 나아가는 삶 그려”

김환기, 파리 체류 시절 추상화…학·달·매화 등 동양적인 것 담아

손승범, 그림 속 겹쳐진 조각상 “소멸하는 듯 나아가는 삶 그려”

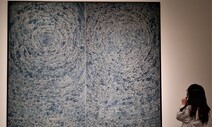

피아노 선율이 들려온다. ‘바흐의 평균율’이다. 동일하고 균등한 비율의 음들이 계속된다. 김환기의 ‘영원한 노래’는 규칙적이고 수학적으로 이어지는 음률을 닮았다. 대학원 수업 때 이 그림을 처음 보았다. 매화·항아리·산 등의 형상은 얼핏 봐도 한국적이지만 김환기의 프랑스 파리 유학 시절 작품이다. 전혀 이국적이지 않아 신기했다. 떠나기 전과 달라지지 않은 그림 스타일에 ‘왜일까’라는 의문이 들었다. 최근 들어 김환기는 뉴스에 자주 등장했다. 132억원, 1위, 경매 최고가 경신이라는 헤드라인과 함께. 주로 미국 뉴욕 유학 시기인 후기 작품들이다. ‘영원한 노래’에 대한 궁금증은 차츰 잊혔다.

올해 여름 호암미술관의 ‘한 점 하늘 김환기’전을 찾았다. 100점이 넘는 작품 속 ‘영원한 노래’가 보였다. 수평과 수직이 교차하는 격자에 구획을 나누어 연꽃·구름·학·달이 흩어져 있다. 캔버스의 청색이 여름의 푸르름과 어우러져 빛을 발한다. 차가운 계열임이 분명한데 온기가 느껴진다. 햇볕이 뜨거워서일까, 차가운 색을 따뜻하게 풀어내서일까. 둥근달의 선은 유려하다. 매화가지에 스며 있듯 맺힌 붉음은 촘촘히 섬세하다. 오래전 넣어두었던 물음이 기억났다.

“새와 달을 십수년 그려왔으나 아직도 이런 것을 더 그리고 싶다.” 1956~1959년 프랑스 체류를 끝내고 한국에 돌아온 그는 일기장에 이렇게 적었다. 고국을 향한 그리움과 옛것에 대한 애정. 한국적인 것에 대한 자부심. 파리 시기에 대한 해석은 대체로 비슷하다. ‘변하지 않는 것에 대한 흠모’를 더하고 싶다. ‘영원한 노래’는 촉감이 느껴질 듯한 두터운 마티에르다. 1970년대 우주를 그리기까지 영원을 향해가는 김환기가 보인다.

수화 김환기는 일본대학(니혼대학) 예술학원에서 그림을 배웠다. 1935년 일본 ‘이과전’(니카텐)에 입선했다. ‘아방가르드연구소’에서 활동하며 도쿄 미술계의 실험적 분위기와 최신 경향을 익혔다. 귀국 뒤 김환기는 1938년 ‘론도’를 통해 선언했다. 한국 근대회화의 방향이 전환되었다고. 당시 국내 미술계는 여전히 조선 향토색 성격의 풍경화와 인물화가 주류였다. 김환기는 달랐다. 구상을 넘어선 반추상과 추상을 넘나드는 김환기 시대의 서막이었다.

‘김향안’이라는 이름을 읊을 때면 가슴이 두근거린다. 시인 이상의 부인 ‘변동림’에서 김환기의 부인 ‘김향안’이 된 사연은 한국 근현대미술사의 가장 멋스러운 서사다. 그녀는 자신의 그림이 어느 위치인지 남편이 알고 싶어 하자 “내가 먼저 가볼게”라며 1955년 파리로 떠났다. 김환기가 오기까지 소르본, 에콜 뒤 루브르 등에서 공부했다. 김향안은 김환기라는 예술세계를 함께 완성했다. 김환기는 1974년 뉴욕에서 뇌출혈로 숨을 거둔다. 그 뒤 그녀는 그의 그림이 머무는 곳을 만들었다. ‘꿈은 무한하다’고 말한 김환기에게 그렇게 영원을 선물했다. ‘영원한 노래’의 멜로디를 상상하며 가사를 쓰고 싶다. 캔버스의 ‘환기블루’가 유난히 해사하다.

☞한겨레S 뉴스레터 구독하기. 검색창에 ‘한겨레 뉴스레터’를 쳐보세요.

☞한겨레신문 정기구독. 검색창에 ‘한겨레 하니누리’를 쳐보세요.

올해 여름 호암미술관의 ‘한 점 하늘 김환기’전을 찾았다. 100점이 넘는 작품 속 ‘영원한 노래’가 보였다. 수평과 수직이 교차하는 격자에 구획을 나누어 연꽃·구름·학·달이 흩어져 있다. 캔버스의 청색이 여름의 푸르름과 어우러져 빛을 발한다. 차가운 계열임이 분명한데 온기가 느껴진다. 햇볕이 뜨거워서일까, 차가운 색을 따뜻하게 풀어내서일까. 둥근달의 선은 유려하다. 매화가지에 스며 있듯 맺힌 붉음은 촘촘히 섬세하다. 오래전 넣어두었던 물음이 기억났다.

“새와 달을 십수년 그려왔으나 아직도 이런 것을 더 그리고 싶다.” 1956~1959년 프랑스 체류를 끝내고 한국에 돌아온 그는 일기장에 이렇게 적었다. 고국을 향한 그리움과 옛것에 대한 애정. 한국적인 것에 대한 자부심. 파리 시기에 대한 해석은 대체로 비슷하다. ‘변하지 않는 것에 대한 흠모’를 더하고 싶다. ‘영원한 노래’는 촉감이 느껴질 듯한 두터운 마티에르다. 1970년대 우주를 그리기까지 영원을 향해가는 김환기가 보인다.

수화 김환기는 일본대학(니혼대학) 예술학원에서 그림을 배웠다. 1935년 일본 ‘이과전’(니카텐)에 입선했다. ‘아방가르드연구소’에서 활동하며 도쿄 미술계의 실험적 분위기와 최신 경향을 익혔다. 귀국 뒤 김환기는 1938년 ‘론도’를 통해 선언했다. 한국 근대회화의 방향이 전환되었다고. 당시 국내 미술계는 여전히 조선 향토색 성격의 풍경화와 인물화가 주류였다. 김환기는 달랐다. 구상을 넘어선 반추상과 추상을 넘나드는 김환기 시대의 서막이었다.

‘김향안’이라는 이름을 읊을 때면 가슴이 두근거린다. 시인 이상의 부인 ‘변동림’에서 김환기의 부인 ‘김향안’이 된 사연은 한국 근현대미술사의 가장 멋스러운 서사다. 그녀는 자신의 그림이 어느 위치인지 남편이 알고 싶어 하자 “내가 먼저 가볼게”라며 1955년 파리로 떠났다. 김환기가 오기까지 소르본, 에콜 뒤 루브르 등에서 공부했다. 김향안은 김환기라는 예술세계를 함께 완성했다. 김환기는 1974년 뉴욕에서 뇌출혈로 숨을 거둔다. 그 뒤 그녀는 그의 그림이 머무는 곳을 만들었다. ‘꿈은 무한하다’고 말한 김환기에게 그렇게 영원을 선물했다. ‘영원한 노래’의 멜로디를 상상하며 가사를 쓰고 싶다. 캔버스의 ‘환기블루’가 유난히 해사하다.

☞한겨레S 뉴스레터 구독하기. 검색창에 ‘한겨레 뉴스레터’를 쳐보세요.

☞한겨레신문 정기구독. 검색창에 ‘한겨레 하니누리’를 쳐보세요.

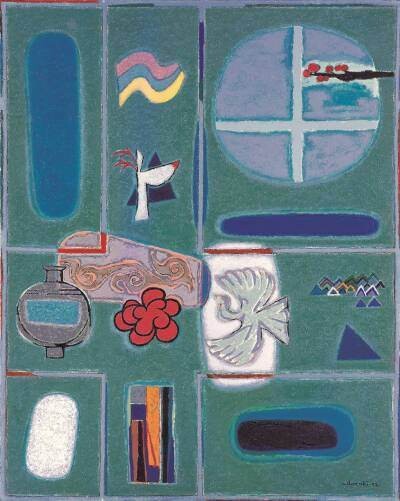

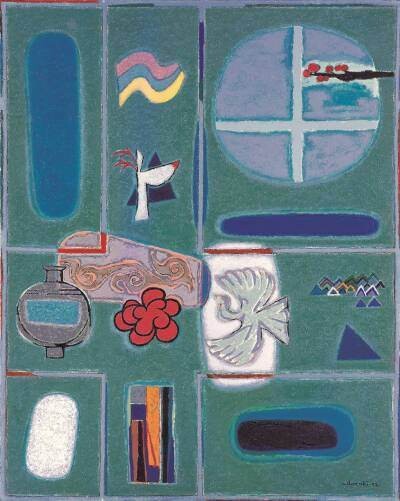

‘투명하게 사라지는 믿음Ⅰ’ 도상은 얼핏 봐도 고전적이다. 서양미술사 교재 속 그리스 조각상을 떠올리게 한다. 위용을 뽐내는 듯한 모습에 사뭇 경건해진다. 몇 년 전 직접 참여한 전시를 통해 ‘투명하게 사라지는 믿음’ 연작을 접했다. 그림 속 도상의 속내를 짐작하기 어려웠다. 어떤 날에 접한 그 그림은 그저 슬펐다. 표정 없는 조각상의 옆얼굴에 애처로움이 배어 있다. 흩어져 있는 나뭇가지의 잎들이 곧 떨어질 듯 불안해 보인다. 어느 날은 질문에 휩싸였다. 작가는 믿음에 회의적일까? 나는 아직 모든 것에 진심이라 인간관계가 힘든 걸까? 떠다니는 잉어들의 초점 없는 눈동자가 내 마음을 찌른다. ‘아직도 순진하네’라며 흘깃대는 듯하다.

또 다른 날엔 조각상이 유난히 차가워 보였다. 회색조의 바탕에 흰색의 대비가 한기를 더한다. 석고상은 얼핏 존재를 과시하는 듯하나 들여다보면 불완전하다. 내 마음의 궤적에 따라 그림 속 장면들이 다르게 읽혔다.

손승범은 인천대학교를 졸업하고 동대학원에서 한국화를 전공했다. 인천아트플랫폼 레지던시를 거쳐 장욱진미술관 ‘뉴드로잉 프로젝트’, 오시아이(OCI)미술관 ‘창작스튜디오 작가’에 선정됐다. ‘투명하게 사라지는 믿음’ 작업은 고대의 조각상을 옮겨오는 것부터다. 화면 가득 원근법을 살려 도상을 그린다. 오래전 위상을 자랑하던 존재들이 되살아난다. 그 위에 나무와 잡초 등 식물들의 형태를 겹친다. 새롭게 태어난 것에 의해 환희의 시간들이 차츰 지워진다. 버려진 형상들과 새로 생겨난 존재들이 뒤섞인다. 섬세하되 쓸쓸하다. 손승범은 결국 잊혔던 흔적들을 쓰다듬는다.

“폐기하기에는 망설여지는 자투리 조각들이 느리게 나아가는 예술가의 삶과 닮아 보였다.” 최근 전시에서 밝힌 작업에 대한 설명이다. 그제야 알았다. ‘투명하게 사라지는 믿음’ 연작이 염세나 회의가 아닌 상냥한 시선임을. 그는 현재 자라나거나 차오르는 순간들을 자주 그린다. 이처럼 마음은 변하고 생각은 옮겨간다.

삶은 유한하다. 그럼에도 우리는 나와 너의 거리가 늘 닿아 있기를 원한다. 김환기는 그 바람을 캔버스에 가득 펼쳐냈고 손승범은 그 허무함을 보듬는다. 김환기는 동양적인 것들을 데려와 서양화의 기법으로 영원을 읊었다. 손승범은 서양 명화 속의 조각상을 가져와 한국화로 소멸을 그려냈다. 여느 때처럼 연말이다. 당신이 마주한 올해의 명장면이 오래도록 사라지지 않기를. 부디.

미술 칼럼니스트

‘투명하게 사라지는 믿음Ⅰ’ 도상은 얼핏 봐도 고전적이다. 서양미술사 교재 속 그리스 조각상을 떠올리게 한다. 위용을 뽐내는 듯한 모습에 사뭇 경건해진다. 몇 년 전 직접 참여한 전시를 통해 ‘투명하게 사라지는 믿음’ 연작을 접했다. 그림 속 도상의 속내를 짐작하기 어려웠다. 어떤 날에 접한 그 그림은 그저 슬펐다. 표정 없는 조각상의 옆얼굴에 애처로움이 배어 있다. 흩어져 있는 나뭇가지의 잎들이 곧 떨어질 듯 불안해 보인다. 어느 날은 질문에 휩싸였다. 작가는 믿음에 회의적일까? 나는 아직 모든 것에 진심이라 인간관계가 힘든 걸까? 떠다니는 잉어들의 초점 없는 눈동자가 내 마음을 찌른다. ‘아직도 순진하네’라며 흘깃대는 듯하다.

또 다른 날엔 조각상이 유난히 차가워 보였다. 회색조의 바탕에 흰색의 대비가 한기를 더한다. 석고상은 얼핏 존재를 과시하는 듯하나 들여다보면 불완전하다. 내 마음의 궤적에 따라 그림 속 장면들이 다르게 읽혔다.

손승범은 인천대학교를 졸업하고 동대학원에서 한국화를 전공했다. 인천아트플랫폼 레지던시를 거쳐 장욱진미술관 ‘뉴드로잉 프로젝트’, 오시아이(OCI)미술관 ‘창작스튜디오 작가’에 선정됐다. ‘투명하게 사라지는 믿음’ 작업은 고대의 조각상을 옮겨오는 것부터다. 화면 가득 원근법을 살려 도상을 그린다. 오래전 위상을 자랑하던 존재들이 되살아난다. 그 위에 나무와 잡초 등 식물들의 형태를 겹친다. 새롭게 태어난 것에 의해 환희의 시간들이 차츰 지워진다. 버려진 형상들과 새로 생겨난 존재들이 뒤섞인다. 섬세하되 쓸쓸하다. 손승범은 결국 잊혔던 흔적들을 쓰다듬는다.

“폐기하기에는 망설여지는 자투리 조각들이 느리게 나아가는 예술가의 삶과 닮아 보였다.” 최근 전시에서 밝힌 작업에 대한 설명이다. 그제야 알았다. ‘투명하게 사라지는 믿음’ 연작이 염세나 회의가 아닌 상냥한 시선임을. 그는 현재 자라나거나 차오르는 순간들을 자주 그린다. 이처럼 마음은 변하고 생각은 옮겨간다.

삶은 유한하다. 그럼에도 우리는 나와 너의 거리가 늘 닿아 있기를 원한다. 김환기는 그 바람을 캔버스에 가득 펼쳐냈고 손승범은 그 허무함을 보듬는다. 김환기는 동양적인 것들을 데려와 서양화의 기법으로 영원을 읊었다. 손승범은 서양 명화 속의 조각상을 가져와 한국화로 소멸을 그려냈다. 여느 때처럼 연말이다. 당신이 마주한 올해의 명장면이 오래도록 사라지지 않기를. 부디.

미술 칼럼니스트

김환기의 ’영원한 노래’(1957). ©(재)환기재단·환기미술관

변하지 않는 한국적인 것 향한 흠모

손승범의 ‘투명하게 사라지는 믿음Ⅰ’(2020). 손승범 제공

자투리 조각으로 표현한 예술가의 삶

예술가가 되고 싶었지만 소심하고 예민한 기질만 있고 재능이 없단 걸 깨달았다. 모네와 피카소보다 김환기와 구본웅이 좋았기에 주저 없이 한국 근현대미술사를 전공했다. 시대의 사연을 품고 있는 근대미술에 애정이 깊다.

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)