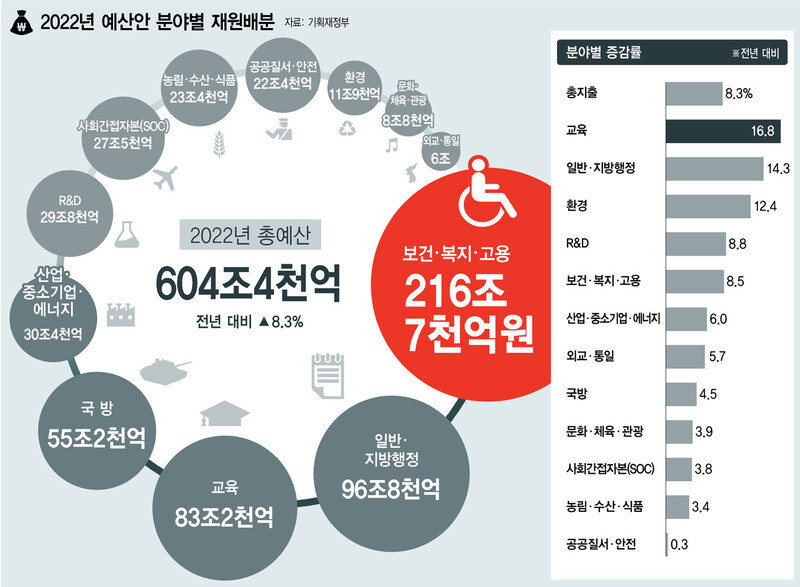

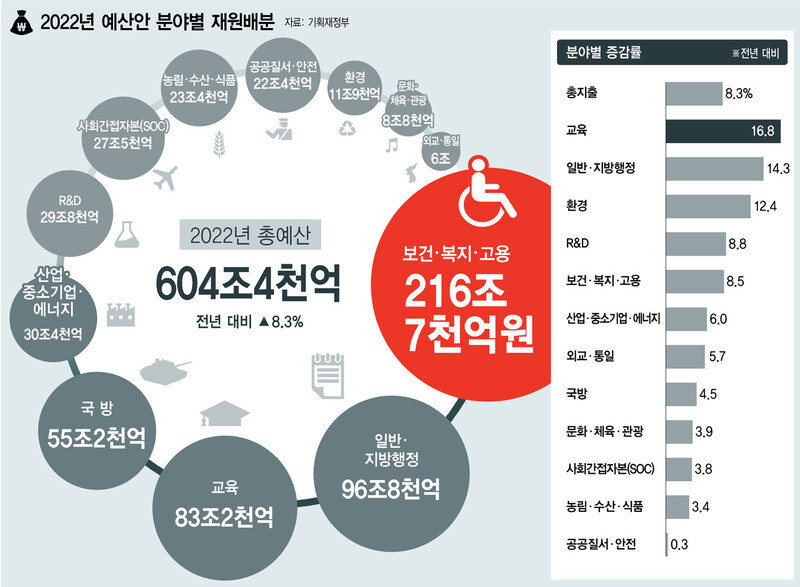

‘코로나19 3년차’를 준비하는 정부의 2022년 예산안에서 ‘보건·복지·고용’ 분야 지출은 총 216조7천억원으로 올해 본예산과 견주어 8.5% 증가했다. 코로나19 사태로 인해 고용·소득·자산 등 전방위적으로 격차가 벌어지는 ‘케이(K)자 양극화 현상’에 대응하기에는 양적으로나 질적으로나 ‘역부족’이라는 지적이 나온다.

■ “코로나19 교훈 못담은 예산안”

문재인 정부의 마지막 예산안에 대해 전문가들은 “코로나19의 교훈을 전혀 담지 못한 예산안 ”이라는 박한 평가를 내놨다. 예산안이 문재인 정부의 애초 공약 수준을 크게 벗어나지 못하고 있는데, 팬데믹 이전에 짜여진 공약을 이행하는 정도로는 코로나19가 남긴 상흔을 치유하기 어렵다는 비판이다. 정부는 거듭 “맞춤형 회복”과 “코로나 위기 극복”을 위해 “재정의 적극적 역할이 여전히 절실”하다고 강조했지만, 정작 예산안에서 담대한 복지 확충은 찾아볼 수 없었다.

보건·복지·고용 분야 지출 증가율은 총지출 증가율(8.3%)을 약간 상회하는 수준이지만 실제로는 후퇴에 가깝다. 복지 예산은 매년 고령화에 따른 자연 증가분이 상당해서, 문재인 정부의 정책적 의지를 담은 증가분은 나타난 숫자보다 적을 수밖에 없다. 지난 4년 문재인 정부가 보여준 보건·복지·고용 분야 지출의 연 평균 증가율(11.4%)에도 훨씬 못미친다.

윤홍식 인하대 교수(사회복지학)는 “사회보험 위주의 사회안전망이 취약계층 보호에 실패하는 것을 지난 2년간 목도했음에도 정부는 규모나 내용에서 기존 방식을 반복하고 있다”며 “정말 재정이 양극화 대응에 적극적 역할을 하고 싶었다면, 취약계층의 기본 생활을 보장하기 위한 전향적 대책이 담겨야 한다”고 지적했다.

■ ‘반쪽짜리’ 대선 공약 겨우 지켰다

정부는 ‘소득·고용안전망 중층적 보강’을 위한 예산으로 올해 본예산보다 2조2천억원 늘어난 18조8천억원을 편성했다. 문 대통령의 대선 공약이었으나 이미 반쪽짜리가 된 ‘부양의무자 기준 폐지’도 여기에 담겼다. 생계급여는 부양의무자 기준을 올 10월부터 완전 폐지해 5만3천가구가 추가 지원을 받게 된 반면, 의료급여는 기초연금 수급 노인이 포함된 가구만 내년 1월부터 기준에서 제외하는데 그쳤다.

정부는 ‘기준 중위소득 5.02%(4인 가구 기준) 인상’을 앞세워 “2015년 개별급여 전환 이후 최고 수준”이라고 평가하기도 했다. 하지만 문재인 정부 5년간 기준 중위소득 인상률은 평균 2.78%로 역대 정권과 비교해도 가장 낮았다. 지난해 기준 중위소득 산출 기준을 가계동향조사에서 가계금융복지조사로 바꾸면서 최소 6% 이상 인상이 필요했지만, 정부가 ‘임의로’ 인상률을 끌어내린 탓이다.

코로나19 확산으로 필요성이 대두됐던 ‘상병수당’도 시범사업 편성에 그쳤다. 상병수당은 노동자가 업무와 관계없는 질병이나 부상으로 일을 못하게 될 경우 충분히 치료받을 수 있도록 소득 일부를 지원하는 제도다. 정부는 이를 6개 지역·3개 사업장에서 263만명을 대상으로 ‘시범사업’을 시행하겠다며 110억원을 편성했다. 상병수당의 효과를 분석하기에는 지나치게 제한적인 규모여서 ‘시늉’에 그칠 수 있다는 비판도 나온다.

■ 획기적 대책 빠지고 ‘월 30만원 영아수당’

코로나19 대응을 위해 정작 필요한 대책이 빠진 자리에는 작은 개선책들로 채워졌다. 여당이 ‘공 들인’ 예산으로 알려진 보육·청년 대책이 특히 그렇다. 정부는 육아 친화적 사회 기반을 조성하기 위해 6조6천억원을 편성했다. 올해 본예산 대비 1조5천억원 늘었는데, 합계출산율 ‘0명대’를 벗어날 획기적인 대책을 담기엔 부족한 숫자다.

아동수당 지급 연령을 기존 7살(83개월)에서 8살(95개월)로 늘려, 43만명이 추가 혜택을 보는데 4천억원이 편성됐다. 어린이집 이용 유무와 상관없이 월 30만원의 영아수당을 지급해 2025년까지 월 50만원으로 단계적 인상하겠다는 계획도 밝혔다. 생후 1년 이내의 아이를 둔 부모가 모두 육아휴직을 쓰면 각각 최대 월 300만원까지 지급하는 ‘3+3 공동육아휴직’도 도입하기로 했다. 기준 중위소득 200% 이하 다자녀 가구의 셋째 이상에게는 대학 등록금을 전액 지원하고, 저소득 청년층에게 최대 1년 월 20만원까지 월세를 한시 지원하는 대책도 눈에 띈다.

오건호 내가만드는복지국가 정책위원장은 “코로나19로 인해 중요해진 빈곤 노인 대책이나 불안정 노동자를 사회보험에 전격 포용하기 위한 보험료 지원 계획과 같은 본격적인 변화는 일절 담기지 않았다”며 “임기 중에 코로나19가 있었음에도 대선 공약의 틀을 크게 벗어나지 않고 있다. 생계급여 인상이나 영아 수당 도입 등 작은 소품들로 생색내는 수준”이라고 지적했다.

이지혜 기자

godot@hani.co.kr