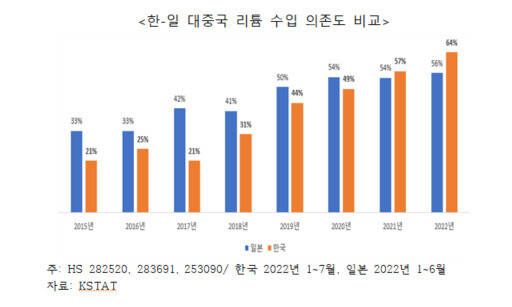

전기차 배터리의 핵심 원자재로 꼽히는 리튬 조달을 중국에 의존하는 정도가 점점 심해지고 있는 것으로 분석됐다. 국내 배터리 생태계 전반을 위협하는 요인으로 꼽힌다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 29일 내놓은 ‘배터리 핵심 원자재 공급망 분석’ 자료를 보면, 올해 1~7월 한국의 리튬 수입액은 24억7900만달러였다. 지난해 같은 기간에 견줘 356.1% 증가했다. 지난해 연간 수입 규모(10억5100만달러)의 두 배를 웃도는 수준이다. 수입 단가가 지난해 ㎏당 11.08달러에서 올해 1~7월 36.90달러로 높아진 데다 수입 물량도 늘었기 때문이다.

올해 1~7월 전체 리튬 수입액 가운데 중국에서 들여온 게 16억1500만달러로 전체 수입의 64%였다. 국가별 수입 의존도는 중국에 이어 칠레 31%, 아르헨티나 2%, 기타 3%였다. 대중국 리튬 수입 의존도는 2020년 47%, 2021년 59%에서 올해 들어 더 높아졌다. 이는 국내 삼원계(세 가지 원소가 들어가는) 배터리 생산에 필요한 수산화리튬의 대중국 수입이 대폭 늘었기 때문으로 분석됐다. 대중국 리튬 수입의 91%를 수산화리튬이 차지하고 있다. 올해 1~7월 대중국 수산화리튬 수입은 14억7600만달러로, 지난해 같은 기간(2억5900만달러)보다 469% 늘었다.

리튬은 배터리 소재인 양극재의 핵심 원자재이다. 무역협회에 따르면, 올해 3분기 삼원계 양극재(NCM 811 기준) 제조 원가의 65%를 리튬이 차지하고 있다.

무역협회는 “국내에서 ‘하이니켈 배터리’ 생산이 확대되고 있어, 앞으로 대중국 수산화리튬 의존도는 더 심화할 수 있다”고 전망했다. 하이니켈 배터리는 코발트 사용량을 줄이고 에너지 밀도를 높이기 위해 니켈 함량을 높인 배터리를 말하며, 이를 제조하는데 수산화리튬이 쓰인다.

배터리 경쟁국 일본의 대중국 리튬 의존도는 한국보다 낮은 50%대(56%)를 유지하고 있는 것으로 조사됐다. 일본의 품목별 리튬 수입은 수산화리튬 41%, 탄산리튬 46%, 스포듀민 12%로 비교적 다양했다. 리튬 수입의 44%를 칠레, 미국, 아르헨티나 등 중국 이외 국가에서 조달하고 있다.

무협은 “중국에 편중된 리튬 공급망이 향후 수급 불안과 원산지 문제를 촉발할 수 있다”며 “중국의 기후변화나 양국 간 정치적 갈등이 불거질 경우, 국내 리튬 조달에 차질이 발생할 수 있다”고 내다봤다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)과 유럽연합(EU) 원자재 환경기준 강화로 중국산 원자재를 사용한 배터리가 국제 시장에서 외면받을 가능성도 있다. 조상현 국제무역통상연구원 원장은 “중국에 의존하는 배터리 원자재 공급망은 한국 배터리 생태계의 위협 요인”이라며 “리튬을 직접 채굴·제련하거나 공급선을 다변화하지 않을 경우 중국발 리스크에 취약해질 수 있다"고 말했다.

김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)