지난 8월16일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회가 연 ‘전세사기 피해지원위원회 내부 심의기준·회의록 등 정보공개청구 기자회견'에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

대전에 사는 33살 조아무개씨에게 지난 연휴는 넉넉하고 풍성한 한가위와는 거리가 먼 나날이었다. 살고 있는 전셋집이 경매로 넘어간 지 약 석달. 지난 6월부터 전세사기 특별법이 시행 중임에도 조씨는 경매 유예를 신청할 수도, 전셋집을 먼저 낙찰 받을 우선매수권을 쓸 수도 없다. 조씨와 조씨의 이웃 세입자들은 하나의 등기에 여러 가구가 사는 ‘다가구주택 전세사기’ 피해자들이기 때문이다.

몇 달 뒤면 거리에 나앉을 것이 뻔한데도, 편찮은 부모님의 건강이 더 나빠질까봐 사정을 알리지 못한 채 자포자기한 심정으로 하루하루를 보내고 있다.

조씨처럼 전세사기를 당했음에도 특별법이나 정부의 도움을 실질적으로 받지 못하고 있다고 말하는 피해자들이 속출하고 있다. 애초 특별법이 인천 미추홀구에서 많이 나타난 ‘후순위 다세대 가구’나, 서울 강서구 피해자들이 대표적인 ‘무자본 갭투기 바지 임대인’ 사기 피해자 지원에만 초점을 두고 제정된 탓이다.

‘다가구주택 전세사기’, ‘신탁부동산 전세사기’ 등 더 다양한 전세사기 사례나 피해 양상이 잇따라 등장하고 있는 만큼 특별법 보완이 필요하다는 지적이 나온다.

■ 피해자 인정받아도 길거리 나앉을 판

조씨와 같은 다가구주택 전세사기 피해자들은 국토교통부의 전세사기피해지원위원회(피해지원위)로부터 피해자 인정을 받았어도 경매를 멈추게 할 수가 없다. 조씨를 위한 경매 유예가 경매에서 배당을 받아 보증금을 전액 또는 일부라도 회수할 수 있는 선순위 임차인(조씨보다 먼저 임대차 계약을 맺은 임차인)들의 권리를 해칠 수 있다는 이유에서다. 조씨는 같은 건물에 사는 총 열두 가구 중 열번째 임차인(보증금 1억원)으로, 앞선 아홉 가구의 보증금(선순위 보증금)은 다 합쳐 15억원이 넘는다.

전세사기에서 다가구가 더 취약한 이유는 계약 당시 선순위 보증금 총액을 알 수 없어서다. 근저당이 걸린 부동산은 등기부등본을 통해 선순위 채권 규모를 알 수 있지만, 선순위 보증금은 등기를 떼어도 나오지 않고 임대인이 정보를 제공할 의무도 없는 상태다.

조씨는 “계약서에는 선순위 보증금이 4억5천만원으로 적혀 있었다. 계약 당시 공인중개사는 (지역 새마을금고의) 근저당 6억원과 선순위 보증금 4억5천만원을 합하면 건물가액 20억원에 한참 못 미치니 안전하다며 계약을 권했지만, 선순위 보증금을 거짓으로 알린 것”이라고 말했다.

지난달 중순 퇴근하고 도착한 집 현관문에서 경매 안내문을 보게 된 대전의 또다른 다가구주택 세입자인 박아무개씨 사정도 비슷하다. 박씨 역시 계약 때 공인중개사로부터 선순위 보증금이 4억~5억원이라고 설명을 들었지만, 일이 터진 뒤 다른 세입자들을 만나 파악한 선순위 보증금은 10억원이 넘는 상태였다.

박씨는 “올 봄 전세사기 피해자 언론보도가 쏟아질 땐 남의 일인 줄 알았는데, 어느날 날벼락 맞듯 내 일이 됐다”며 “다가구주택 피해자들을 위한 대책이 시급하다”고 말했다.

■ 집단 피해 발생했는데도 피해자 인정 못 받기도

‘임대인의 보증금 미반환 의도가 입증되지 않았다’는 등의 이유로 아예 피해자로 인정받지 못하는 사례도 상당하다. 부산의 한 오피스텔은 소유자가 지역 도시개발 사업을 하는 법인으로, 오피스텔의 22가구를 공동 담보로 지역 금융기관에서 58억원을 대출 받았다가 갚지 못해 담보 가구 모두가 경매로 넘어갔다.

이에 피해자들은 백방으로 뛰어 임대인이 심각한 경영난 때문에 애초 보증금 반환 능력이 없는데도 임차인을 들인 정황을 파악하고 피해자 인정 신청을 했지만, 모두 불인정 판정을 받았다.

이 오피스텔에 사는 김아무개씨는 “불인정 사유는 임대인에 대한 수사가 개시 안 됨이라고 들었다”며 “아직 임대인에 대한 고소가 준비 중이라 수사 개시 전인 것인데, 정부가 너무 사건을 단순하게 본 것 아니냐”고 분통을 터뜨렸다.

대구에서 많이 발생한 신탁 전세사기 피해자들도 ‘특별법상 피해자’로 인정받지 못해 속수무책으로 경매를 지켜보고 있다. 신탁 건물은 건물 소유자에 담보대출을 해준 금융기관이 근저당권을 설정하지 않고 담보재산 소유권을 신탁 회사에 맡겨둔 경우다.

이때 소유권을 신탁회사에 넘긴 이가 금융기관과 신탁사 동의 없이 임대차 계약을 맺었다면, 이 계약은 법적 효력이 없어 임차인들은 특별법상 피해자 요건 미충족(대항력 미확보)으로 판정되고 있다.

대구의 한 다세대 빌라에 사는 정아무개씨는 “매물을 소개한 중개사도, 집을 내놓은 임대인도 신탁이 무엇이고 실제 위험이 어느 정도인지 제대로 설명하지 않았다”며 “대출을 받아 마련한 보증금을 전부 잃게 생겼는데, 정부로부터 지원 받을 수 있는 것은 신규 전세계약에 대한 저리 대출뿐”이라고 했다.

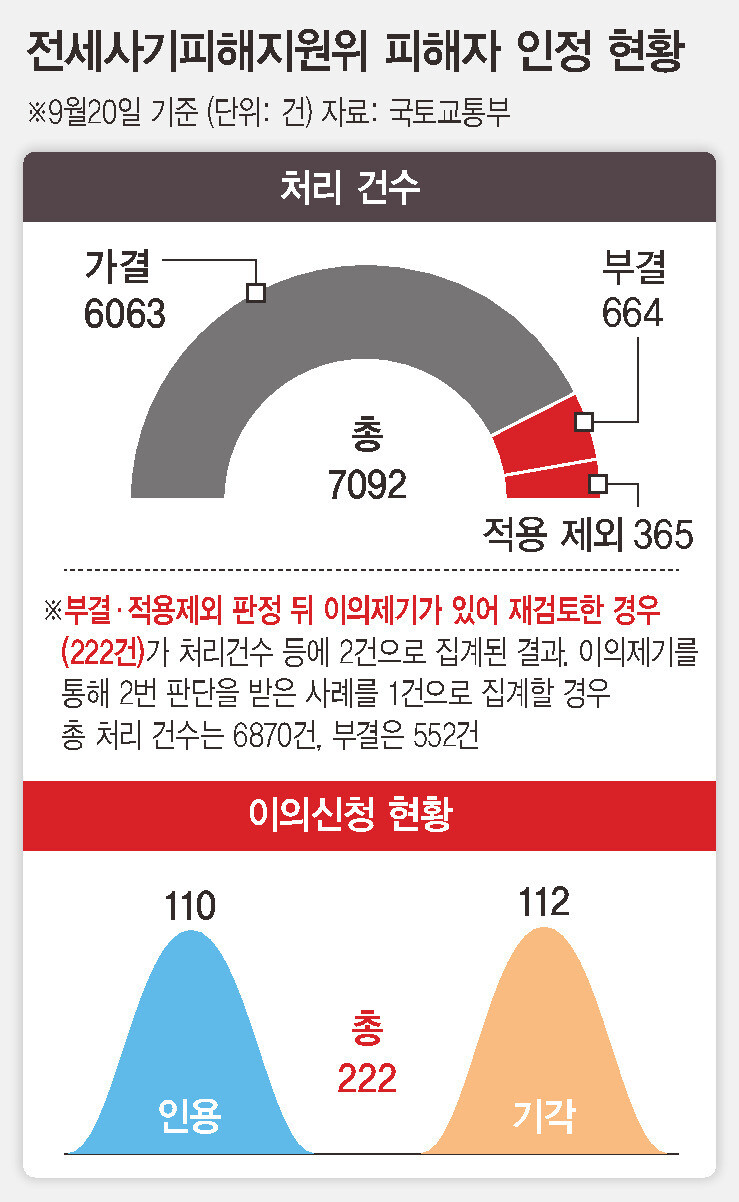

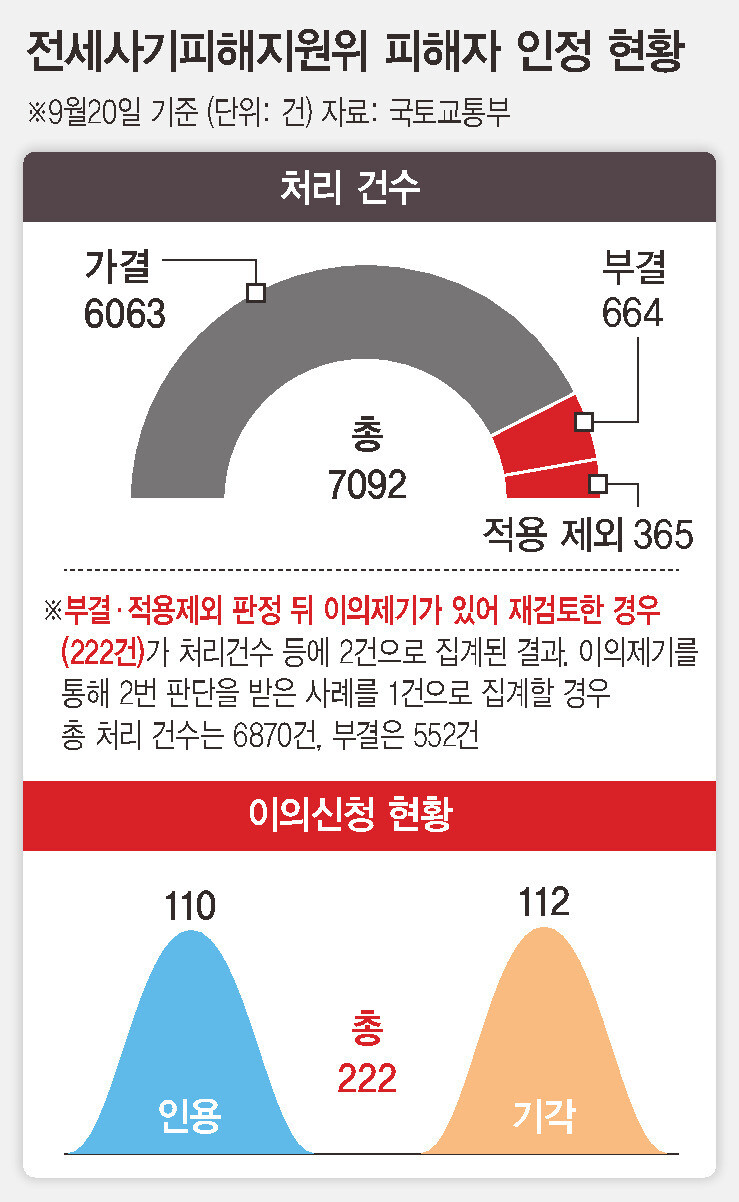

피해지원위가 피해자로 인정하지 않은 사례들을 모아 보면, 95% 이상이 피해자 요건 중 네번째인 ‘임대인의 보증금 미반환 의도’가 입증되지 않았다고 본 경우다. 박상혁 더불어민주당 의원이 3일 공개한 자료를 보면, 지난달 20일까지 피해지원위가 처리한 피해자 인정 신청건수는 총 7092건으로 이 가운데 6063건이 가결(피해자 인정)됐고, 664건이 부결(피해자 불인정), 365건이 적용 제외(자력 보증금 회수 가능 판단)됐다.

이의 제기를 통해서도 부결 판단을 받은 경우를 고려하면 최종 부결 사례는 552건으로, 이 가운데 531건의 부결 사유에 보증금 미반환 의도 미충족이 포함됐다. 21건은 대항력 미확보 사례다. 전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회는 특별법 사각지대 해소와 지원책 실효성 제고를 위한 특별법 개정을 요구하고 있다.

최하얀 기자

chy@hani.co.kr