충남에서 직원 4명을 데리고 주유소를 운영하는 김아무개(61)씨는 지난 2일 기름 살 돈이 부족해 은행 대출상담을 받았다. 가뜩이나 기름을 현금으로 사 오고 외상으로 팔아 현금이 부족한데, 코로나19로 매출까지 줄었기 때문이다. 김씨는 <한겨레>와 통화에서 “정유사는 단돈 1만원도 현금으로 받으려 하고 고객들은 다 지역 단골들이어서 외상으로 달라고 한다. 지난해 받아놓은 대출로 버티고 있는데 언제까지 버틸지 모르겠다”고 했다.

조경 관련 사업체를 운영하는 최아무개(52)씨도 요즘 현금 조달에 분주하다. 원자재 절반 가량을 중국에서 현금으로 사 와야 하는데 구매기업들의 결제일이 조금씩 밀리고 있어서다. 최씨는 돈이 모자랄 때마다 기업 신용평가에 영향을 주지 않도록 개인 대출로 현금을 마련해 왔다. 최씨는 <한겨레>와 통화에서 “우리 회사는 그나마 상황이 낫지만 신생 업체들은 원자재를 전부 현금 결제하는데다 은행에서 차입금도 받기 어렵다”며 “겨우 대출금을 빌려도 세금, 관리유지비 등을 꼬박꼬박 내야 신용등급이 안 떨어지기 때문에 실질적으로 융통하는 자금은 더욱 적다”고 했다.

중소기업과 소상공인들 입장에선 코로나19로 매출이 줄어들어 가뜩이나 빠듯한 현금 사정이 더 어렵다. 이런 업체들은 원자재는 현금을 주고 사고, 판매 대금은 외상인 경우가 많다. 받아야 할 돈은 늦게 받고 줄 돈은 빨리 주다보니 한두 달만 현금이 모자라도 지급 불능에 빠질 위험이 큰 셈이다.

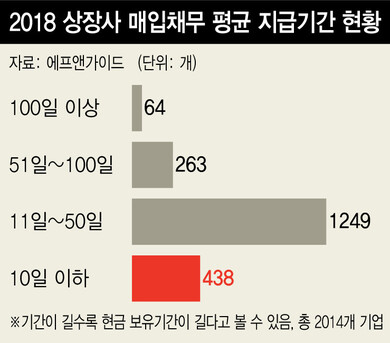

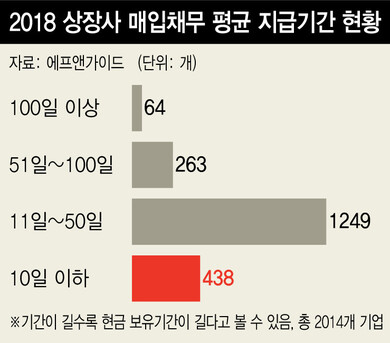

<한겨레>가 금융정보업체 에프앤가이드에 요청해 지난 2018년 기준 2014개 코스피·코스닥 상장사의 현금순환주기를 따져보니, 원자재 매입 뒤 그 대금을 결제하는 평균 기간이 열흘 이하인 기업이 438곳(22%)이었다. 이 가운데 원자재 매입 비중이 거의 없는 소프트웨어사와 지주사 등을 제외하면 200곳 이상이 목재·금형·음료 제조·반도체 소재장비사 등 제조업이었다. 다른 기업이 평균적으로 38일만에 원자재 매입 비용을 정산하는 점에 견주면 이런 업체는 20여일 빨리 정산하는 셈이다. 이는 현금이 아주 풍부해 매입결제일을 굳이 미룰 이유가 없다는 뜻일 수도 있지만, 그 반대로 협상력이 부족해 매입결제일을 미룰 능력이 없다는 얘기일 수 있다. 업력이 짧거나 매출액이 작아 협상력이 떨어지는 중소기업들이 대부분 후자에 해당한다.

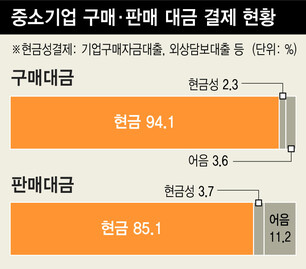

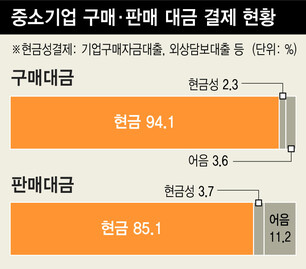

실제로 중소기업중앙회가 지난해 12월 발표한 ‘2018년 중소제조업 실태조사’를 보면, 중소제조업이 원·부자재 구매대금을 현금으로 결제한 비율은 94.1%에 이른다. 반면 판매대금을 현금으로 받은 비율은 85.2%에 그쳤다. 나머지 14.8% 중 어음이 11.2%, 외상매출채권 담보대출 등을 비롯한 현금성결제가 3.7%였다. 제품을 팔고 그 대가로 어음을 받거나 대출금을 받는다는 뜻이다.

인건비가 큰 비중을 차지하는 5인 이하 소규모 사업장의 처지는 특히 열악하다. 윤병섭 한국중소기업학회 부회장은 “서울 문래동이나 을지로 방산시장 등에 모인 4, 5차 부품조립 사업체들이 금융위기 때마다 큰 타격을 입었다. 판매대금으로 1차 협력사의 어음을 넘겨 받는데 구매 기업이 부도나면 어음 자체가 휴짓조각이 돼 버린다”고 했다. 그는 매출이 작은 소규모 사업장일수록 대출 우선순위에서 밀릴 가능성이 높다며 “금융권 사각지대에 있는 이들에게 약 2조원 가량 재원을 따로 풀어 관리하면 도산하지 않고 살아남을 수 있고, 나중에 그 돈을 갚을 수도 있다”고 제안했다.

박재성 중소기업연구원 연구위원도 “외상을 곧바로 현금화하지 못하는 기업들은 금융회사에서 상대적으로 지원 받을 수단이 적다”며 “외상담보대출제도가 있지만 대기업과의 거래가 아닌 중소기업 간 거래일 경우 돈을 돌려받기 어렵다고 보고 대출을 잘 해 주지 않는다”고 짚었다. 그는 “영미권은 이런 경우에 대비해 상환청구권이 없는 매출채권담보대출인 ‘팩토링’ 제도나 거래증서를 담보로 개인간거래(P2P)시장에서 자금을 조달한다”며 “우리 사회도 이런 방법을 좀 더 활용할 수 있다”고 제안했다.

신다은 기자

downy@hani.co.kr