‘플라스틱 쓰레기 배출 시나리오 전망’ 보고서

2019년 플라스틱 쓰레기로 에펠탑 3만5천개 만들 분량

2060년 3배로 늘어…재활용 비율도 17%에 그쳐

에너지로서의 석유 수명 끝나도 원료로서는 계속 사용

2019년 플라스틱 쓰레기로 에펠탑 3만5천개 만들 분량

2060년 3배로 늘어…재활용 비율도 17%에 그쳐

에너지로서의 석유 수명 끝나도 원료로서는 계속 사용

환경단체 회원들이 세계 환경의 날인 5일을 앞둔 4일 코트디부아르 아비장의 인기 관광지인 브리디 해변에서 플라스틱 쓰레기를 청소하고 있다. EPA/연합뉴스

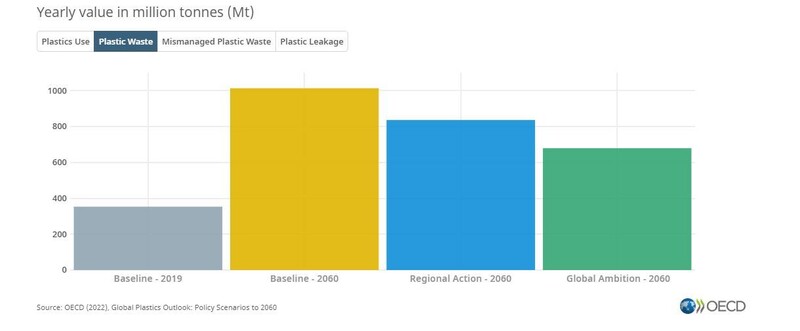

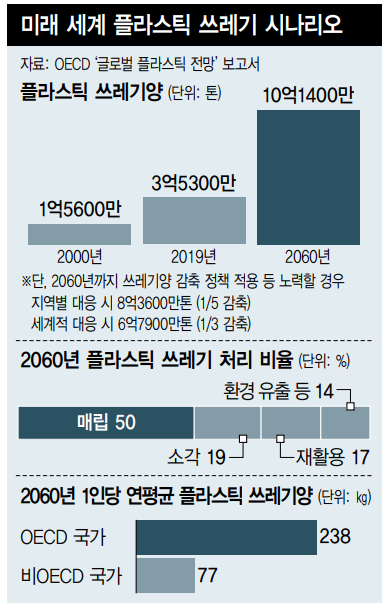

아프리카 6배·아시아 3배 더 는다 오이시디는 4일(한국시간) 플라스틱 쓰레기 증가 시나리오를 담은 ‘글로벌 플라스틱 전망’ 보고서를 내놨다. 오이시디는 보고서에서 2019년 3억5300만톤(t)이던 쓰레기가 2060년에는 10억1400만톤으로 3배 늘 수 있다고 경고한다. 2000년 1억5600만톤이었던 플라스틱 쓰레기 양이 지난 20년 동안 2배로 늘었고, 남은 40년 동안 다시 3배로 는다고 본 것이다. 2019년 기준, 플라스틱 쓰레기 처리 비율 중 재활용은 9%에 불과했다. 소각과 매립되는 건 각각 19%와 50%이고, 나머지 22%는 미세플라스틱 같이 일반 환경으로 유출된 것으로 분석됐다. 2060년에는 재활용 비율이 17%로 오르고 환경으로 유출되는 비율이 14%로 줄지만, 소각과 매립은 여전히 19%와 50%대를 유지될 것으로 전망됐다. 보고서는 이를 들어 “수요를 억제하고 (플라스틱) 제품들의 수명을 늘리며, 폐기물 관리와 재활용 가능성을 개선하기 위한 급진적 조치가 없으면, 인구와 소득의 증가로 플라스틱 사용이 급증하며 플라스틱 오염도 3배 증가할 것”이라고 우려했다. 신흥국 중에선 사하라 이남 아프리카 국가들의 플라스틱 사용량이 6배, 아시아 국가들은 3배 더 늘 것으로 분석됐다. 선진국인 오이시디 국가들의 플라스틱 생산도 지금의 2배로 늘어난다. 이 때문에 2060년 1인당 플라스틱 소비량이 가장 많은 국가들은 여전히 오이시디 회원국들일 것으로 것으로 예상됐다. 보고서는 특히 포장에 사용되는 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)와 폴리에틸렌(PE) 등 고분자 플라스틱 시장이 커질 것으로 전망됐다. 에틸렌은 플라스틱의 주요 원료로, 석유를 이용해 만든다. 정유업계도 오이시디 전망에 공감했다. 한 국내 정유업체 관계자는 5일 “탈탄소 흐름이 빨라지고 탄소배출이 적은 재생에너지와 배터리 도입 등이 늘면서 에너지 연료로서의 석유 수명이 앞당겨질 수 있다”며 “하지만 플라스틱을 포함한 화학산업에서의 석유의 필요성은 계속 될 것”이라고 말했다. 기후위기 대응이 본격화하고 있는 가운데, 플라스틱 시장의 성장은 예상하지 못한 미래이다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 이와 관련해 “(화석연료에서 재생에너지로 바뀌는) 에너지 전환의 풍선효과로 보인다. 석유화학 기업들은 화학적 재활용을 통해 친환경적으로 플라스틱 제품도 생산한다고 하지만, 결국 에너지로서의 석유나 원료(에틸렌)로서의 석유 사용도 줄여야 기후위기 대응에 효과를 낼 수 있다”고 강조했다.

오이시디 누리집 갈무리

“일회용품 보증금제 등 감축 정책 중요” 머티어스 코먼 오이시디 사무총장은 보고서 서문을 통해 “온실가스 배출 등 플라스틱 생산과 관련한 과제는 자연의 경계를 뛰어넘는 문제이기 때문에 각 국가들이 협력하고 세계적으로 대응하는 것이 중요하다”고 짚었다. 이어 2060년까지 지역별로 대응할 경우 10억톤의 5분의 1일, 국제적으로 공조할 경우 3분의 1을 더 줄일 수 있다고 강조했다. 감축 방법으로는, 석유로 만드는 플라스틱 수요를 줄이고, 석유에 기반한 공정을 개선할 수 있는 기술 개발이 필요하다고 제안했다. 1990년과 2017년 사이 특허받은 플라스틱 기술은 3배 이상 늘었지만, 폐기물을 줄이고 재활용을 유도하는 기술은 전체 플라스틱 관련 기술의 1.2%에 불과하다는 점도 짚었다. 각 나라의 정책 의지가 중요하다는 점도 강조했다. 50개 회원국의 정책을 분석한 결과, 폐기물을 줄이기 위한 재정 지원 등의 정책이 마련된 국가는 13개국뿐이었다. 매립과 소각을 하면 세금을 부과하는 등 재활용 장려 정책이 있는 나라도 25개국뿐이었다. 권장 정책으로는 플라스틱 포장 등 플라스틱 제품에 대한 세금 부과, 재사용과 수리해 쓰는 경우 인센티브 지급, 생산자 책임(EPR) 체계 확장, 폐기물 관리 인프라 개선, 쓰레기 수거율 제고 등이 꼽혔다. 한국에서 시행하다 연기한 일회용품 보증금제 도입도 주요 정책에 포함됐다. 한국 정부는 2000년대 초반 카페나 제과점에서 일회용컵 사용(보증금을 내고 사용한 뒤 반납하면 환불받는) 제도를 도입했다가 사업장에서의 관리 부족 등의 이유로 2008년 폐지했다. 이어 코로나19 대유행으로 플라스틱 쓰레기 문제에 대한 경각심이 커지면서 다시 도입하려다 준비 부족 등을 이유로 다시 연기했다. 최우리 기자 ecowoori@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[사설] 2060년 3배 느는 ‘플라스틱 재앙’, 익숙함과 결별해야 [사설] 2060년 3배 느는 ‘플라스틱 재앙’, 익숙함과 결별해야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0605/53_16544220209137_20220605501730.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)