제조업 2만여곳 분석…기업 ‘생산성 성과지표’따라 선별지원해야

코로나19 발발 이전에 이미 국내 제조업에선 ‘저성과기업’과 ‘부실기업’이 이례적으로 급증하고 있었으며, 정부가 ‘기업생산성 지표’에 따른 코로나19 선별·차등 지원에 나서야 한다는 국책연구원의 정책보고서가 나왔다. 코로나19 사태를 핑계로 무차별적인 지원에 나서는 건 부실기업 양산과 자원배분 비효율을 초래한다는 의미다.

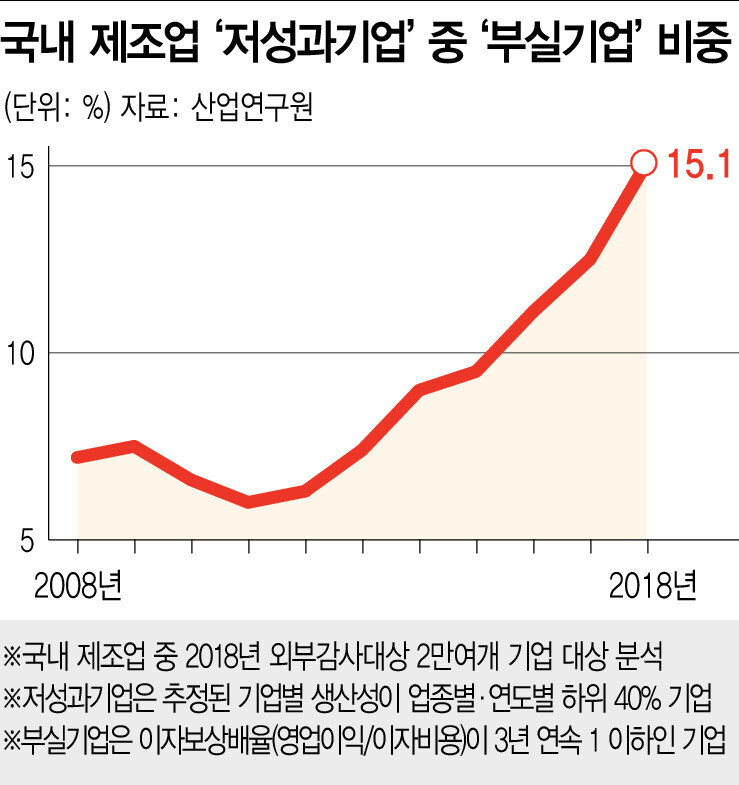

25일 산업연구원이 내놓은 ‘코로나19 이후 경제회복을 위한 정책과제’ 보고서는 국내 제조업의 외부감사대상 기업(2018년 2만여개·한국신용평가 기업데이터)을 대상으로 2008년 글로벌 금융위기 전후 기업 생산성과 부실화 정도, 시장 퇴출 추이를 분석했다. 보고서에 따르면, 전체 기업 중 부실기업(이자보상배율(영업이익/이자비용)이 3년 연속 1 이하) 비중이 2011년(4.8%)을 기점으로 지속적으로 증가해 2018년에 9.4%까지 상승했다. 특히 저성과기업(연도별·산업별 생산성 하위 40%) 중 부실기업 비중은 2011년 6.1%에서 2015년 9.5%, 2016년 11.1%, 2017년 12.5%, 2018년 15.1%로 크게 증가했다. 코로나19 발생 이전부터 이미 국내 부실기업이 급증하고 있었다는 얘기다.

글로벌 금융위기 때는 어땠을까? 금융위기 이전에도 지금처럼 부실기업이 차지하는 비중은 지속 증가해 2007~2008년에 전체 제조 기업 중 5.8~5.9%를 기록했다. 이후 감소세로 전환돼 2011년 4.8%까지 하락했다. 당시 부실기업 감소는 경쟁력을 잃은 부실기업들이 시장에서 대거 퇴출돼 사라진 영향이 컸다. 제조업종 저성과기업 중에 퇴출된 기업은 2006~2008년 연간 50여곳이었으나 위기 직후인 2009년엔 116개로 증가했다. 보고서는 퇴출 증가 및 부실기업 비중 감소로 “금융위기 직후 국내 기업 생산성(총요소생산성)은 브이(V)자 형태로 급반등하며 회복세를 보였고, 저성과기업의 평균생산성이 회복과정에서 두드러지게 증가해 경제 전체의 생산성 향상에 기여했다”고 밝혔다.

이는 지표로 확인된다. 금융위기 이후 국내 기업의 평균생산성은 증가 추세로 전환돼 2009년과 견줘 2010년과 2011년에는 약 13%, 2014년에는 약 16% 증가했다. 특히 저성과기업의 평균생산성은 2014년에 약 18% 증가해 전체 평균생산성보다 빠르게 증가했다. 이런 분석 결과, 연구원은 “모든 기업에 대한 무차별적 지원은 저성과기업 내 부실기업 양산과 연명, 자원의 비효율적 배분을 초래해 향후 우리 경제의 구조적 회복을 저해할 위험이 크다”며, “코로나19 단기 충격을 완화하기 위한 전방위적 지원이 어느 정도 불가피하지만, 정부재정의 한계를 고려하고 코로나19 경제충격의 규모와 종료 시점이 불확실한 상황에서 기업성과 지표에 따라 선별적으로 지원하는 방식이 효율적”이라고 제안했다.

조계완 기자 kyewan@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)