성윤모 산업통상자원부 장관(왼쪽 셋째)이 지난 8일 오전 정부서울청사에서 열린 첨단산업 세계공장 도약을 위한 소재ㆍ부품ㆍ장비 2.0 전략 관련 관계부처 합동 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 성 장관은 브리핑을 통해 “핵심전략기술 분야에 특화된 소재·부품·장비 으뜸기업 100개를 육성하겠다”고 밝혔다. 연합뉴스

정부가 첨단산업 세계공장 유치 및 소재·부품·장비(소부장) 강국 도약을 위한 ‘소부장 2.0 전략’을 내놓았다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에 따른 각국의 격리·봉쇄와 미-중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등으로 기존의 글로벌 공급망(GVC·가치사슬) 구조가 해체되는 가운데, 일본·중국 등 기존 공급망 의존도를 줄이고 외부 충격에 흔들리지 않는 소부장 국내 생산망을 구축하겠다는 뜻이 담겼다.

■ 어떤 내용 담겼나 9일 산업통상자원부·기획재정부·중소벤처기업부 등이 발표한 ‘소부장 2.0 전략’을 보면, 공급망 중점 정책관리 대상이 기존 대일본 100대 품목에서 차세대 기술을 포함한 대세계 ‘338개+α’ 품목으로 확대된다. 반도체 등 첨단형 158개와 자동차·전자전기 등 범용형 180개 이외에 별도로 디스플레이, 2차전지, 로봇 등이 대상이다. 글로벌 차원의 공급안정성과 산업안보 등에 미치는 영향을 고려해 추가 선정한 238개 품목의 공급망 관리지역을 보면 중국 90개, 미국·유럽 91개, 인도·대만·아세안 57개다.

정부는 2022년까지 차세대 전략기술 개발과 확보에 5조원 이상을 우선 집중투자하고 미래차·반도체·바이오 등 빅3 산업에 2조원(2021년) 규모의 추가 투자에 나서기로 했다. 또 올해 하반기에 소부장 벤처펀드를 1100억원 규모로 조성해 소부장 선도기업에 중점 투자하고, 800억원 규모의 차세대 산업기술정책 펀드도 조성한다. 정부는 첨단산업 유치와 기업 유턴에 소요되는 보조금 및 인프라 구축에도 앞으로 5년간 1조5천억원의 재정을 투입하기로 했다.

이번에 선정된 338개 품목의 국내 생산기반 및 생태계 강화를 위해 정부는 투자세액공제 개편시 차세대 핵심전략기술에 ‘신성장·원천기술 연구개발(R&D)’ 세액공제 항목을 추가해 첨단분야 투자에 대한 법인세 세액공제율을 대·중견기업(현행 20%) 및 중소기업(30%)에 최대 10%까지 더 늘려주기로 했다. 또한 국외에 나가 있는 첨단기업을 복귀시키기 위해 유턴보조금을 신설해, 입지·설비뿐 아니라 이전비용도 포함시키고, 비수도권 유턴기업에 대한 지원비율과 한도를 100억원에서 300억원으로 높이기로 했다. 유턴 보조금의 경우, 최소 상시고용요건(20인 이상)을 폐지하고, 유턴기업 신청기한도 국외사업장 축소 완료일로부터 2년(현행 1년)으로, 국내 공장 신증설 기한도 선정일로부터 5년(현행 3년)으로 완화한다.

문재인 대통령은 이날 경기도 이천 에스케이(SK)하이닉스 반도체 공장에서 열린 소부장 2.0 전략 관련 ‘연대와 협력 협약식’에서 “일본의 부당한 수출규제 조치가 1년째 이어지고 있지만 단 한 건의 생산 차질 없이 위기를 잘 극복했다”며 “대한민국은 글로벌 첨단 소재·부품·장비 강국으로 도약해 갈 것이고, 글로벌 공급망 안정에 기여해 국제사회와 협력해 갈 것”이라고 말했다.

■ 왜 나왔나 글로벌 공급망이란 최종재 생산에 필요한 부품·소재 등 중간재가 1개 이상의 국경을 넘나들며 공급되는 가치사슬망을 말한다. 교역규모로 볼 때 지난해 기준 한국의 글로벌 공급망 의존도는 55%(무역협회 자료)다. 일본(45%)과 미국(44%)은 물론이고 프랑스(53%)와 독일(51%)에 견줘서도 글로벌 공급망 체제에 더 깊숙하게 편입돼 있는 셈이다. 우리나라 총수출액 중에서 소재·부품·장비 등 중간재 수출이 차지하는 비중도 2001년 646억달러에서 2018년에는 3409억달러(71.4%)로 급증했다.

하지만 무역분쟁의 심화와 보호무역주의 득세 외에도 코로나19 사태는 기존 글로벌 공급망 구조에 숨어 있던 취약성과 위험을 노출시켰다. 특정 국가와 지역에 부품 공급을 의존해온 한계가 드러나면서 각국이 첨단 제조업 생산거점을 자국으로 유치하고 복귀(리쇼어링)시키는 흐름이 거세지는 배경이다. 저임금·효율성에 무게가 실렸던 기존 글로벌 분업생산체제가 다소 비용이 늘어나더라도 공급망 다변화와 안정적 생산을 가능하게 만드는 지역거점 가치사슬(RVC)로 탈바꿈하는 중이다.

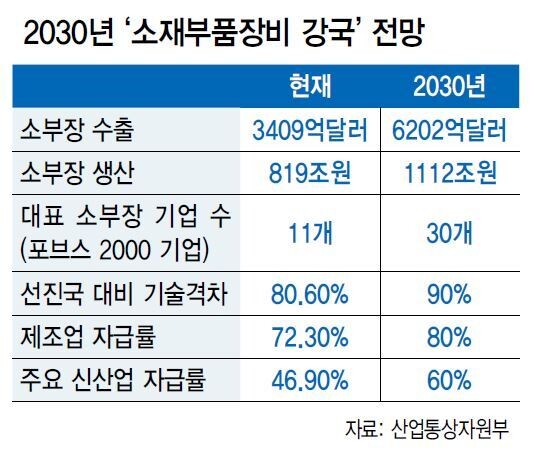

■ 얼마만큼의 기대효과 낼까 관건은 얼마만큼의 성과를 낼지다. 정부는 소부장 2.0 전략이 현실화되면 2030년에 <포보스> 선정 2000대 기업 중에 한국 소부장 대표기업이 30개(현재 11개)로 늘어나고, 선진국 대비 기술수준이 90%(현재 80.6%)로 강화돼 한국 소부장 기업이 글로벌 공급망을 선도할 수 있게 될 것으로 내다봤다. 또 2030년이면 제조업 자급률이 80%(현재 72.3%)로 높아지고 주요 신산업분야(반도체·디스플레이·2차전지) 자급률도 60%(현재 46.9%)로 높아져 흔들림 없는 공급망을 구축할 수 있으리라 전망했다. 소부장 제품 수출(현재 연간 3409억달러)도 2030년에 6202억달러로 대폭 늘어나고 생산(부가가치액)도 현재 819조원에서 1112조원(2030년)으로 늘어난다는 게 정부의 판단이다. 성윤모 산업부 장관은 “지난 1년간 소부장 1.0 전략을 통해 일본제품 의존 ‘가마우지 경제’를 소부장 ‘펠리컨 경제’로 충분히 바꿔갈 수 있다는 가능성과 잠재력을 확인했다”며 “이번 소부장 2.0 전략으로 한국이 첨단산업 세계공장으로 서는 출발점이 되도록 하겠다”고 말했다.

보완해야 할 대목도 있다. 정은미 산업연구원 성장동력산업연구본부장은 “주력산업 경쟁력뿐 아니라 소부장 산업 자체의 경쟁력을 키워 글로벌 시장에 진입시키려는 방향은 맞는다”면서도 “국산화에만 치중하기보다는 기술력을 높여 만든 소부장 제품을 국외 수요기업의 생산기지들과 연계해 판매하는 전략도 필요하다”고 말했다.

조계완 기자

kyewan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)