‘사회적 기업’ 컴윈의 임직원들이 작업장에서 ‘파이팅’을 외치고 있다. 맨 오른쪽이 박성진 대표이고 그 옆에 선 사람은 사회복지법인 복음자리의 ‘작은자리 자활후견기관’ 관장인 최정은씨다.

이윤은 일자리 창출로 '환원'…친환경적 자원 재활용 앞장

직원 16명 제2인생 출발

직원 16명 제2인생 출발

네트워크성공시대-11. 재활용업체 컴윈

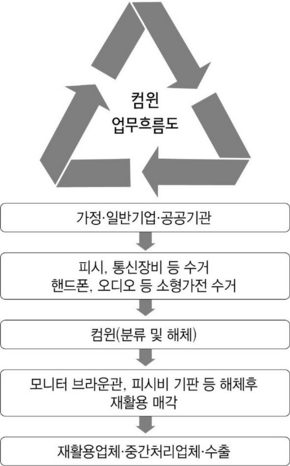

패자부활전이다. 배움이 부족하고 기술이 없어서, 또 신용불량자이기 때문에 제대로된 일자리를 구하기 힘들었던 사람들이 희망을 꾸려가는 기업이 있다. 경기도 안산시 반월공단에 위치한 재활용업체 컴윈은 중고 컴퓨터, 통신장비, 휴대전화, 오디오 등을 수거해 재생하거나 재활용 가능 부품을 자원재생공사에 납품하고 있다. 2003년 초 경기도 시흥시와 안산시의 저소득층이 중심이 돼 자본금 3천만원으로 출발한 이 자활기업은 이듬해 매출 8억원을, 지난해에는 19억원을 기록할 만치 비약적 성장세를 보이고 있다.

“일반 기업이 돈을 벌기 위해 빵을 판다면, 우리는 일자리를 위해 빵을 팝니다. 하지만 시장에서 빵이 팔려야 회사를 유지할 수 있잖아요. 정규직 16명으로 구성된 컴윈의 일자리는 사회적 네트워크의 힘으로 만들어낸 것입니다. 전국의 자활후견기관 200곳 중 고물상(재활용) 사업을 하던 30곳이 뭉쳐 ‘규모의 경제’를 이루는 데 성공했고, 교육부 및 일자리만들기 운동본부와 협약을 맺어 초·중·고교에서 안 쓰는 전산기기 처리를 위탁받았죠.”

지난달 29일 컴윈 공장 한켠에서 새로 수거해온 컴퓨터 모니터와 본체를 직원들과 옮기고 있던 박성진(37) 대표는 “사람 손을 많이 타는 업종이라 일자리 창출에 제격이지만 한편으론 시장경쟁이 치열하다”고 웃으며 말했다. 100평 남짓한 공장에는 수백대의 컴퓨터용 모니터와 플라스틱 본체가 수북이 쌓여있었다. 직원들은 낡은 컴퓨터 본체의 나사를 풀고 칩은 칩대로, 전선은 전선대로 분리하는 작업에 분주했다. 고철과 피시비 기판은 재처리 업체로 넘기고, 쓸 만한 부품들은 중국·동남아로 수출한다. 팬티엄 Ⅲ급 컴퓨터로 재조립해서 해마다 500여대를 비영리단체에 기부하기도 한다.

직원들은 대부분 최저생계비 수준의 소득도 벌지 못했던 사람들이다. 동사무소에서 기초생활 수급자 및 차상위층 확인을 받은 뒤 찾아간 자활후견기관에서 컴윈을 소개받았다. 지금 이들의 평균 월급은 120만원 안팎. 이렇게 사회적 약자에게 일자리와 직업훈련의 기회를 제공하는 회사를 ‘사회적 기업’이라고 한다. 저소득층 가운데 일할 능력이 있는 사람들이 공동체를 꾸려 사업을 진행하다 법인으로 전환하는 경우가 많다. 이윤을 남겨도 일반회사처럼 주주에게 배당하는 시스템은 없다. 대신 일자리를 추가로 만듦으로써 이익을 사회에 환원한다.

컴윈에서 조립팀 반장을 맡고 있는 염영숙(54)씨는 “컴윈은 내 회사”라고 말했다. 경기도 시흥시에서 전자회사에 다녔던 그는 공장이 중국으로 옮겨간 뒤 별다른 일자리를 찾지 못했었다. 알콜 중독과 당뇨를 앓던 남편까지 2년 전 세상을 떠난 터였다. 하지만 컴윈에서 한 줄기 활로를 찾았다. 염씨는 “아줌마들을 받아주는 직장이 없는데 여기선 60살까지 정년이 보장된다”면서 “고등학생인 딸과 중학생인 아들을 공부시킬 수 있는 것만으로도 감사한 일”이라고 말했다.

친환경적 자원재활용도 컴윈의 주요 성과로 꼽을 수 있다. 컴퓨터의 피시비 기판에서는 납이나 카드뮴 등이 많이 나오지만 일반 업체에서는 불법수출하는 경우도 적지 않다. 컴윈은 환경 오염의 우려 때문에 메모리나 칩을 빼내지 않고 곧장 파쇄업체와 이를 녹이는 업체로 넘긴다. 본체 한대를 처리하고 나면 이익금이 일반 부품업체가 1만5천원 정도지만, 컴윈은 1만1천~1만2천원에 불과하다. 업계 사람들에게 “떼돈을 벌 수도 있을 텐데 왜 칩을 안빼느냐”고 ‘충고’를 들을 정도다.

직원들은 대부분 최저생계비 수준의 소득도 벌지 못했던 사람들이다. 동사무소에서 기초생활 수급자 및 차상위층 확인을 받은 뒤 찾아간 자활후견기관에서 컴윈을 소개받았다. 지금 이들의 평균 월급은 120만원 안팎. 이렇게 사회적 약자에게 일자리와 직업훈련의 기회를 제공하는 회사를 ‘사회적 기업’이라고 한다. 저소득층 가운데 일할 능력이 있는 사람들이 공동체를 꾸려 사업을 진행하다 법인으로 전환하는 경우가 많다. 이윤을 남겨도 일반회사처럼 주주에게 배당하는 시스템은 없다. 대신 일자리를 추가로 만듦으로써 이익을 사회에 환원한다.

컴윈에서 조립팀 반장을 맡고 있는 염영숙(54)씨는 “컴윈은 내 회사”라고 말했다. 경기도 시흥시에서 전자회사에 다녔던 그는 공장이 중국으로 옮겨간 뒤 별다른 일자리를 찾지 못했었다. 알콜 중독과 당뇨를 앓던 남편까지 2년 전 세상을 떠난 터였다. 하지만 컴윈에서 한 줄기 활로를 찾았다. 염씨는 “아줌마들을 받아주는 직장이 없는데 여기선 60살까지 정년이 보장된다”면서 “고등학생인 딸과 중학생인 아들을 공부시킬 수 있는 것만으로도 감사한 일”이라고 말했다.

친환경적 자원재활용도 컴윈의 주요 성과로 꼽을 수 있다. 컴퓨터의 피시비 기판에서는 납이나 카드뮴 등이 많이 나오지만 일반 업체에서는 불법수출하는 경우도 적지 않다. 컴윈은 환경 오염의 우려 때문에 메모리나 칩을 빼내지 않고 곧장 파쇄업체와 이를 녹이는 업체로 넘긴다. 본체 한대를 처리하고 나면 이익금이 일반 부품업체가 1만5천원 정도지만, 컴윈은 1만1천~1만2천원에 불과하다. 업계 사람들에게 “떼돈을 벌 수도 있을 텐데 왜 칩을 안빼느냐”고 ‘충고’를 들을 정도다.

“형태는 주식회사지만 만장일치 구조여서 의견을 모으기가 제일 힘들죠. 워낙 개성들이 강했고, 요구 수준이 무리한 경우도 없지 않았어요. 하지만 매일 만나서 회의하고, 인성개발 프로그램 등 공동체 교육을 해나가면서 차츰 회사로서 자리를 잡아가고 있습니다. 일이 밀려 일주일에 3번꼴로 야근을 하는데, 싫은 기색을 하는 사람이 없어요.” 박 대표는 “요즘은 더 넓은 공장 터를 구해 이사 갈 준비로 바쁘다”고 말했다. 글·사진 임주환 기자 eyelid@hani.co.kr

“형태는 주식회사지만 만장일치 구조여서 의견을 모으기가 제일 힘들죠. 워낙 개성들이 강했고, 요구 수준이 무리한 경우도 없지 않았어요. 하지만 매일 만나서 회의하고, 인성개발 프로그램 등 공동체 교육을 해나가면서 차츰 회사로서 자리를 잡아가고 있습니다. 일이 밀려 일주일에 3번꼴로 야근을 하는데, 싫은 기색을 하는 사람이 없어요.” 박 대표는 “요즘은 더 넓은 공장 터를 구해 이사 갈 준비로 바쁘다”고 말했다. 글·사진 임주환 기자 eyelid@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)