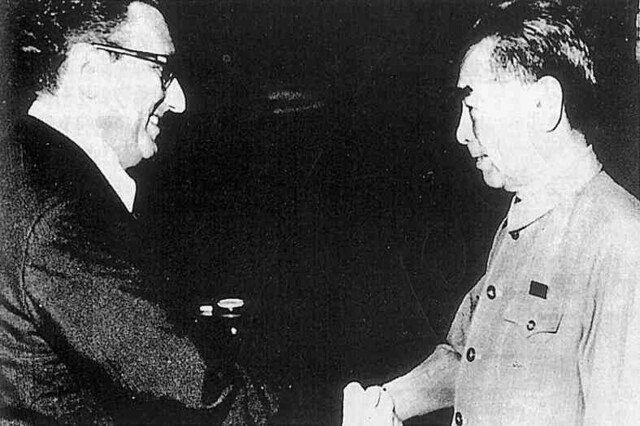

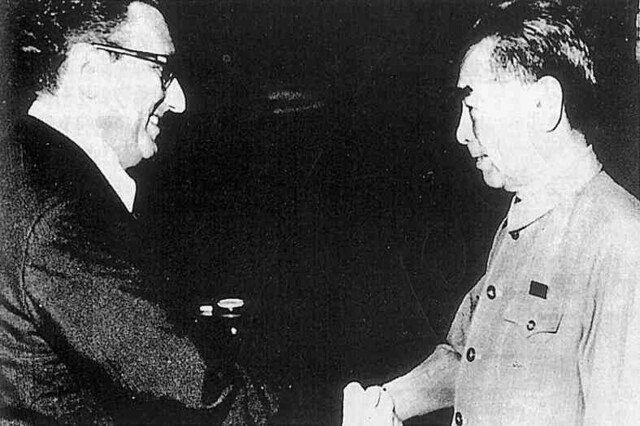

1971년 7월9일 병을 핑계 대고 비밀리에 베이징에 도착한 헨리 키신저 미국 백악관 국가안보보좌관이 저우언라이 중국 총리와 만나 악수하고 있다. <한겨레> 자료 사진

박민희 논설위원

1971년 7월9~11일 미국 닉슨 행정부의 백악관 국가안보 보좌관이었던 헨리 키신저가 베이징을 극비 방문해 저우언라이 중국 총리와 만나 ‘역사적 화해’에 합의했다. 7월15일 미-중 두 나라는 동시에 ‘닉슨 대통령이 마오쩌둥 주석의 초청으로 중국을 방문할 것’이라고 발표해 세계를 뒤흔들었다. 냉전 종식의 서막이 올랐다.

그로부터 꼭 50년, 지난 9일 베이징에서는 ‘키신저 비밀 방중 50주년 기념식’이 열렸다. 98살의 키신저는 화상 연설에서 “미-중 갈등은 전 세계를 분열시킬 것”이라며 “주요한 의제들에 대한 미-중의 진지한 대화가 곧 시작되기를 희망한다”고 말했다.

키신저는 ‘탈냉전의 설계자’로 지난 50년간 미국 외교에서 막강한 영향력을 행사했다. 그는 중국을 거의 100번 방문했고, 중국 지도자들도 그를 극진히 예우하면서 로비의 통로로 활용했다. 키신저는 마오쩌둥부터 시진핑까지 중국의 모든 지도자를 만난 유일한 미국인이며, 시진핑 주석은 2019년 그를 만나 “중국의 오랜 벗”이라 불렀다.

하지만, 이제 키신저와 그의 영향을 받은 ‘키신저 스쿨’ 외교관들의 영향력은 한물갔다. 키신저 비밀 방중 50주년은 중국에서는 왕치산 부주석이 참석한 성대한 행사로 기념되었으나, 미국에서는 ‘키신저 외교는 실패했다’는 주장들이 나왔다. 미국 입장에서 보면, 키신저는 그때는 맞고 지금은 틀렸다. 지난 50년 동안 키신저의 현실주의 외교로부터 미-중 기득권 세력은 큰 이익을 얻었다. 미국은 중국과 손잡고 소련을 무너뜨려 냉전에서 승리했고, 중국을 세계무역기구(WTO)에 받아들여 신자유주의 체제를 강화해 금융·경제 이익을 극대화했다. 중국공산당과 기득권 세력도 초고속 성장의 이익을 실컷 누렸다. 하지만, 이제 중국이 지나치게 위협적으로 성장했다고 판단한 미국은 동맹들과 힘을 합쳐 중국에 대한 견제의 그물을 촘촘히 짜고 있다. 중국은 미국식 질서에서 벗어나 자국 주도의 천하질서를 만들어내겠다는 장기적 구상 아래 첨단기술, 군사, 경제 모델, 국제질서에서 미국에 도전장을 던지고 있다.

수세에 몰린 중국이 일시적으로 타협을 모색하더라도, 세계 질서의 대변동은 앞으로 수십년에 걸쳐 계속될 것이다. 중국은 2049년까지 미국을 추월한다는 계획을 공표해 놓았다. 미국의 중국 견제 전략은 일종의 ‘키신저 뒤집기’이다. 대만과의 관계를 강화하고, 러시아를 중국에서 떼어내고, 첨단기술 공급망과 국제 무역질서에서 중국을 가능한 한 배제하려 한다.

미-중 양쪽에선 강경론이 힘을 얻고 있다. 미국 내 대중국 강경파들은 중국공산당의 존재 자체가 중국 문제의 원인이므로, 중국공산당 체제를 무너뜨리는 ‘레짐 체인지’를 목표로 해야 한다고 주장한다. 중국에선 배외적이고 공격적인 애국주의와 군사력 강화가 강조되고 있으며 “(외세가) 중국을 괴롭히면 머리가 깨져 피를 흘리게 될 것”이라는 시진핑 주석의 발언이 세계를 놀라게 했다. 대만해협을 둘러싸고 미-중의 군사적 긴장이 장기화되면서, 한국도 신냉전의 최전선이 될 위험이 커지고 있다. 중국을 겨냥한 미국의 미사일방어체제(MD) 구축, 중거리 미사일 전력 강화, 한국의 성주 사드 기지와 평택·제주 기지 등이 연동될 가능성을 주시해야 한다.

한편에선 ‘제3의 지대’의 역할이 중요해지고 있다. 독일, 프랑스 등 유럽 국가들은 미국과의 동맹을 재확인하고, 중국의 인권 침해와 민주의 훼손, 불공정한 경제 행위에 분명한 비판을 제기하면서도, 중국을 적으로 돌리는 군사적 대치에는 반대한다. 중국도 미국의 견제망이 너무 강해지지 않도록, 유럽과의 관계에 더욱 공을 들이고 있다. 유럽 국가들은 이런 구도를 활용해 기후변화 대응 주도권 확보, 중국 시장 점유율 확대 등으로 실리를 챙기려 하고 있다. 미국의 핵심 동맹인 일본도 중국과의 정면 충돌이나 경제 관계 단절로는 나아가지 않도록 복잡한 계산을 하고 있다. 미국 내에서도 중국 견제에 대한 공감대는 분명하지만, 방법론을 놓고서는 논쟁이 있다. 미국의 현실주의 전문가들은 중국공산당 자체를 겨냥한 ‘레짐 체인지’ 주장에 반대하며, 중국의 위협적 행동과 불공정한 행위를 억제하고 변화시키는 데 초점을 맞춰야 한다고 강조한다. 미국과 중국의 강경파 사이에 완충자 역할을 하는 세력들이 위치한 ‘천하삼분’의 구도에서, 한국도 ‘민주적인 완충 국가’의 일원으로서 새로운 국제질서에 한국의 입장이 제대로 반영될 수 있도록 정교한 외교를 해나가야 한다.

아쉽게도, 대선 후보들의 토론과 발언에서 국제질서의 대전환과 한국 외교 전략에 대한 치열한 고민이 보이지 않는다. ‘점령군과 해방군’ 논쟁, 이에 대해 색깔론과 사상 검증이 떠들썩하고, 미국과 중국 어느 편인가를 묻는 이분법만 요란하다. 한국이 ‘신냉전’의 최전선이 되지 않게 하고, 새롭게 형성되는 국제질서에서 한국의 발언권을 확보하고, 대륙과 해양 세력이 만나는 한반도의 지정학을 위기가 아닌 기회로 만들 수 있는 미래 지향적인 지도자를 보고 싶다.

minggu@hani.co.kr