오철우 | 서울과학기술대 강사(과학기술학)

기술 문명을 갖춘 외계 행성들이 존재한다면 저 멀리서 우리 지구를 관측할 수 있는 행성은 얼마나 될까? 엉뚱한 상상처럼 들릴 수도 있지만 외계 생명체를 추적하는 우주생물학자들은 진지하게 가능성을 탐색한다. 지난해 6월 미국 코넬대 연구진이 가능성의 숫자를 좀 더 좁혀 <네이처>에 발표했다. 지구를 관측할 만한 각도와 거리(326광년)에 놓인 행성계 별은 인류 문명이 발전한 지난 5000년 동안 1715개였으며, 앞으로 5000년 동안 319개에 이를 것이라고 한다. 물론 천체 관측 기술을 이룬 행성이라야 하겠지만.

사실 두 행성 문명이 동시에 서로 관측할 가능성은 훨씬 줄어 매우 작다. 지구의 45억년 역사에서 기술 문명이 최근에 출현한 것처럼, 외계 문명이 있더라도 그 역사는 대부분 그리 길지 않을 것이다. 그러니까 아주 우연히 같은 시기에 발전을 이룬 경우에야 서로 관측할 수 있다.

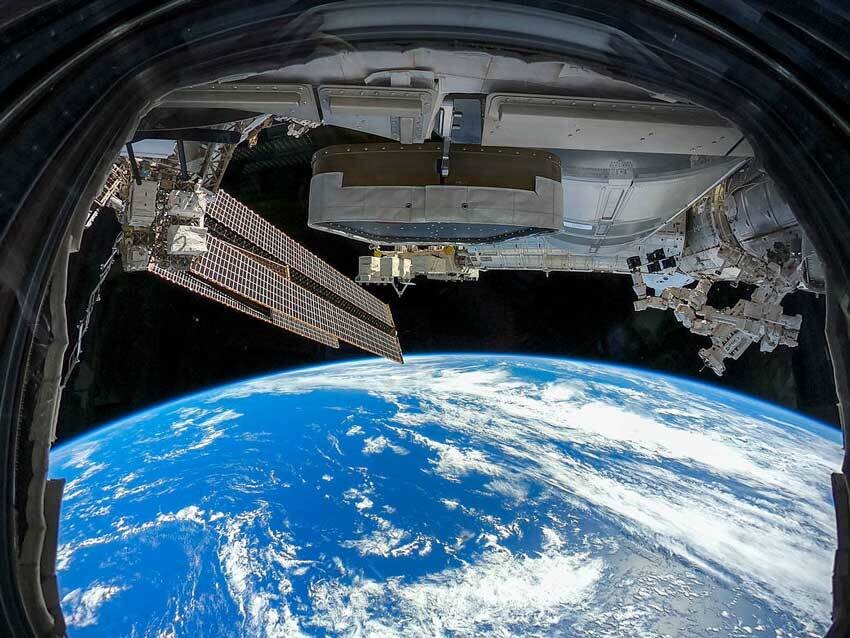

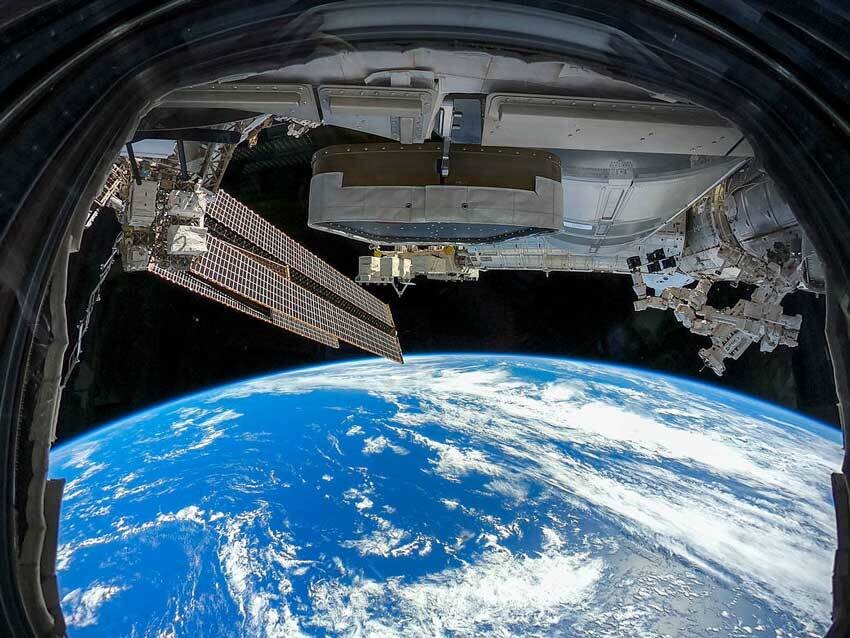

지구 기술 문명을 우주의 시선에서 관측하면 어떤 모습일까? 애덤 프랭크 미국 로체스터대학 교수가 그동안의 우주생물학 연구를 종합해 생명체가 살 만한 행성들의 진화 경로를 네 단계 모형으로 정리하고 그 틀에서 지구 문명을 돌아보는 논문을 <국제 우주생물학 저널>에 최근 발표했다.

생명체가 있는 행성들의 진화는 척박한 환경에서 시작할 것이다. 태양 같은 항성의 빛 에너지를 받으며 생명 씨앗이 움트고 생명체는 서서히 번성할 것이다. 그러면서 행성의 대기와 지질도 바뀐다. 지구 역사를 보면, 광합성 작용을 하는 미생물의 왕성한 활동 덕분에 산소가 증가하고 오존층이 생겨나고 대기권이 변했다. 풍성해진 생물권은 지질권과 결합하는 행성 시스템을 만들어낸다.

기술 문명이 출현하면 행성 진화는 전환을 맞이한다. 우주생물학에서는, 기술 문명이 지구에만 있는 게 아니라 살아 있는 행성에서 나타나는 진화 경로라고 추정한다. 하지만 대부분 기술 문명은 어느 정도의 발전 이후에 큰 벽에 부닥칠 것이다. 우리 역사에서도 산업사회 등장 이후에 오염물질이 넘쳐나고 화석연료 사용이 급증하면서 지금 인류세는 환경과 기후 위기를 맞이했다.

연구진은 이런 위기가 한정된 행성 자원을 써서 에너지를 수확하는 미성숙한 기술 문명의 한계에서 비롯한다고 해석한다. 기술 문명은 생물과 지질이 결합한 오래된 행성 시스템에 얼마나 순조롭게 통합되느냐에 따라 그 수명이 좌우된다는 것이 연구진의 행성 진화 모형이다. 우주생물학자들은 자연의 행성 시스템에 통합되지 못하는 기술 문명은 어느 행성에서나 결국 환경 문제를 일으켜 장수할 수 없음을 경고한다. 지구 문명의 지속가능성은 하늘, 땅, 물과 생물권의 행성 시스템 안에서 조화를 이룰 때 보장받을 수 있다는 것이다.