이재용 삼성전자 부회장이 18일 법정구속되자 대다수 언론이 또다시 ‘삼성 위기론’을 들고나왔다. 삼성의 경영과 국가경제에 큰 사달이 날 것처럼 호들갑을 떤다. 사법부의 법적 판단도 부정하고 피해자를 감옥에 보냈다는 식의 주장도 서슴지 않는다. 재벌 총수가 법의 심판을 받을 때마다 펼쳐지는 장면인데, 이번엔 견강부회가 이만저만이 아니다.

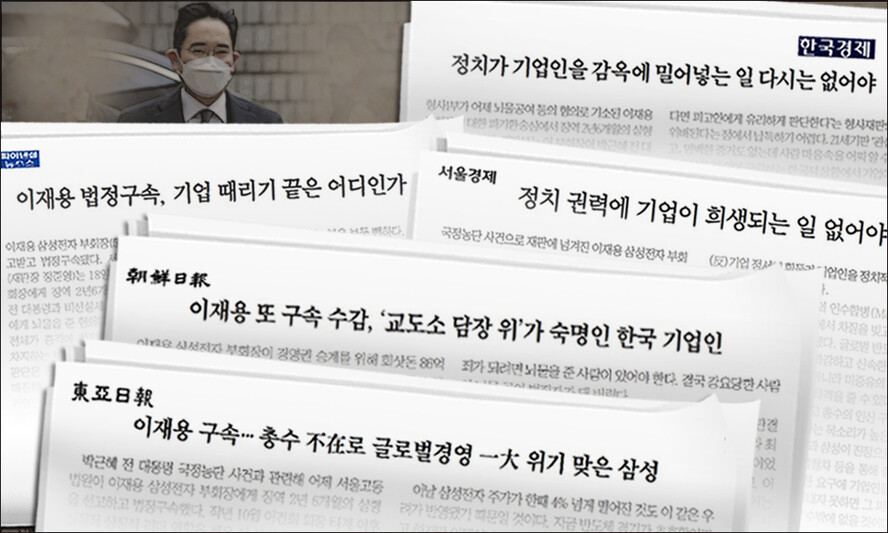

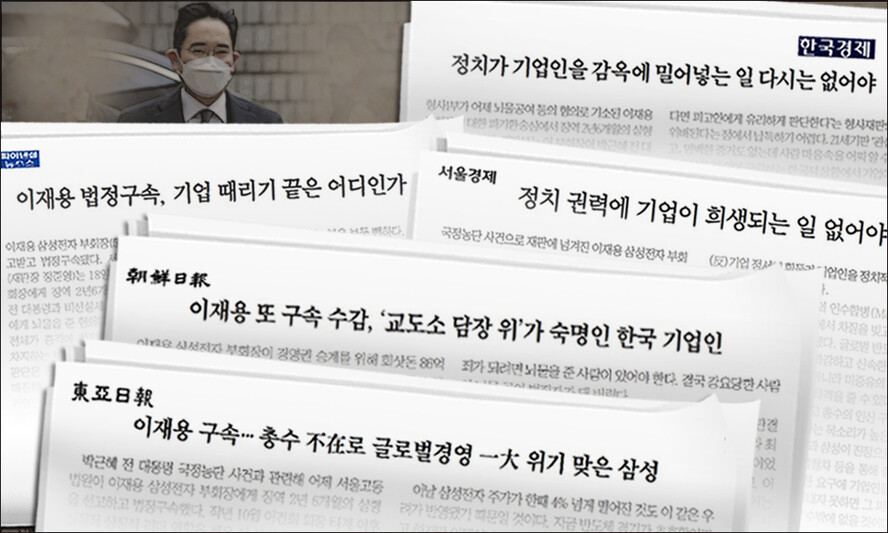

<조선일보>는 19일 사설에서 ‘강요 사건이 뇌물 사건으로 바뀌었다’고 주장하면서 “교도소 담장 위를 걷는 기업인의 숙명”을 개탄했다. 이른바 경제지들은 “정치가 기업인을 감옥에 밀어넣었다”(한국경제)거나 “정치권력에 기업이 희생되는 일이 없어야”(서울경제) 한다고 주장했다. 마치 정치권력의 희생양으로 이 부회장이 처벌을 받았다는 식이다. ‘뇌물 공여자’가 아닌 ‘강요 피해자’라는 이 부회장 쪽 논리를 그대로 옮겨놓은 판박이요, 대법원이 확정한 법적 판단을 정면으로 부정하는 일이다. 입만 열면 ‘법치’ 운운하는 언론들이 재벌 총수 앞에서는 ‘법 앞의 평등’이란 상식조차 잊게 되는 모양이다. 낯부끄러운 일이 아닐 수 없다.

파기환송심 재판부는 “이 부회장이 적극적으로 뇌물을 제공했고 묵시적이긴 하나 승계 작업을 위해 대통령의 권한을 사용해 달라는 취지의 부정한 청탁을 했다”고 적시했다. 이 부회장이 자신의 경영권 승계를 위해 회삿돈을 횡령해 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 준 것으로 판단한 것이다. 회사의 경영상 이익을 위한 것도 아닌 개인의 불법행위이며, 그 피해는 ‘기업 삼성’, 임직원, 주주들에게 돌아갔다. 기업은 총수의 사유물이 아니다. 재벌 총수에 대한 단죄를 ‘기업 때리기’로 둔갑시키는 건 언어도단이다.

이 부회장 구속으로 삼성의 대규모 투자와 신사업, 글로벌 경영 등이 차질을 빚을 것이란 위기론도 쏟아진다. 근거가 희박한 과장된 주장이다. 이 부회장이 구속됐던 2017년 삼성전자의 경영 실적은 큰 폭으로 개선됐다. 이 부회장 구속이 결국 국가경제의 타격으로 이어질 것이란 주장은 더욱더 황당하다. 그렇다면 국가경제를 위해 재벌 총수의 불법행위는 영원히 치외법권의 성역으로 남겨두자는 것인가. 가당찮은 혹세무민이다.

재벌 총수의 비리와 불법을 근거 없는 위기론으로 덮으려는 시대착오적 주장은 이제 그만둘 때도 됐다. 진정으로 삼성을 걱정한다면 이 부회장이 준법경영 약속을 지키는지 감시하고 독려하는 게 마땅하다.