외부 자극에 대해 뇌의 어느 부위가 얼마나 활성화하는지 보여주는 뇌영상의 사례. 한겨레 자료사진

법조계에서 부각되는 신경생물학…’신경법학’의 오늘과 내일

▷ ‘보그 편집장’ 애나 윈터, 살해계획 딱 걸린 기자

누가 봐도 그것은 치밀하게 계획된 범죄였다. 2005년 10월31일 할로윈데이 밤, 미국 뉴욕에서 소방관 복장을 한 남자가 맨해튼 첼시에 있는 어느 아파트 건물에 들어섰다. 그는 준비한 연막탄을 터트렸다. 그러고는 아파트에 있는 전 직장 여자 동료의 방문을 두드리며, 연기 때문에 피해가 없는지 확인해야 하니 문을 열라고 소리쳤다. 여자가 문을 열자 남자는 클로로포름(마취제)으로 적신 천으로 여자의 입을 덮어 기절하게 한 뒤에 옷을 벗겨 침대에 묶었고 13시간 동안이나 여자를 성추행했다.

헬멧과 차양 뒤에 숨은 얼굴을 뚜렷하게 분간하긴 힘들었지만 36살의 여자 피해자는 남자가 분명 자신을 익히 알고 있는 사람이라고 느꼈다. 사건 다음날, 목격자들의 도움으로 경찰이 작성한 인상착의 정보를 확인한 아버지와 친구들의 증언에 의해, 용의자는 피터 브라운스타인(Peter Braunstein)임이 밝혀졌다.[1] 그는 불과 몇 년 전까지만 해도 잡지 <위민스 웨어 데일리(Women‘s Wear Daily)>와 <빌리지 보이스(Village Voice)>에서 냉소적이지만 지적인 문체의 글을 쓰며 명성을 쌓던 기자였다. 뉴욕 맨해튼에서 화랑을 운영했던 아버지를 둔 그는 패션계에 발을 들이기 전에는 프랑스 소르본대학을 다녔고 이어 뉴욕대학의 역사학 박사과정에 등록했던 아이큐 185의 수재이기도 했다.

사건 이후에 그는 연일 텔레비전 프로그램인 <아메리카스 모스트 원티드(America’s Most Wanted)>와 뉴욕 신문들의 1면을 장식했으나, 미국 전역에 걸친 6주 동안의 탐문수사 끝에 결국 테네시주 멤피스에서 붙잡혔다. 재판 과정에서는 영화 <데블 웨어즈 프라다(Devil Wears Prada)>의 실제 모델이자 잡지 <보그>의 편집자였던 애나 윈터(Anna Wintour)를 죽이려 했던 계획 문건이 드러나면서 그는 더욱 유명세를 타게 된다.[2]

뇌영상 제시하며 “정신질환 탓에 성추행” 면책 변론

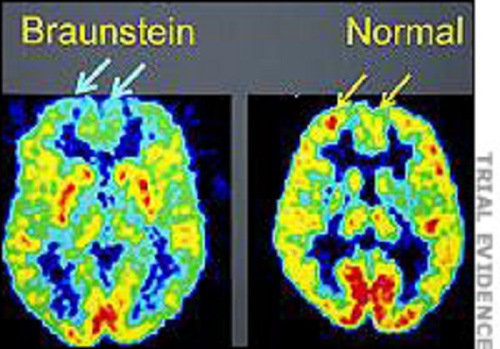

하지만 더 큰 화젯거리는 피고 측 변호사가 브라운스타인의 무죄를 증명하고자 배심원단에 제시한 주장이었다.[3] 피고 측이 이미 범죄 행위를 저질렀음을 모두 인정한 상황이었기 때문에 많은 전문가들은 브라운스타인이 ‘정신이상에 의거한 면책 방어(insanity defense)’를 쓰리라고 예측하고 있었다. 그것은 한 마디로 정신병으로 인해 범죄자가 선악의 구분, 즉 자신이 저지른 범죄 행위의 ‘불법성’을 인지하지 못했기 때문에 완전히 면책을 받거나 적어도 형량을 줄여줘야 한다고 주장하는 변론이었다. 하지만 이런 예측과 달리 피고 측 변호사가 주장한 변론은 브라운스타인이 망상성 정신분열증(paranoid schizophrenia)이라는 정신질환을 앓아 애초부터 범죄를 저지르고자 하는 ‘범행의도’를 형성할 수 없었다는 것이었다. 미국 형법에서 형사책임을 증명하기 위해 검사 측에서 증명해야 하는 필수 요소는 ‘범행 의도’와 ‘범죄 행위’인데, 이미 행위가 입증되고 인정된 상황에서도 피고가 범죄행위를 저지를 목적을 지니지 않았음이 증명되면 구속을 피할 수 있다.[4] 어두운 숲에서 사냥을 하다가 나무나 동물인 줄 믿고 총을 쏴 사람을 죽인 이에게 살인죄를 물을 수 없는 것과 같은 이치인 것이다. 피고 변호사에 의하면, 브라운스타인은 기본적으로 무엇이 옳고 그른 행동인지 판단할 능력은 있었으나 정신분열증으로 인해 의식적으론 통제가 불가능한 환상의 상태에 빠졌고, 이후에 마치 몽유병을 꾸거나 비디오 게임을 하는 사람처럼 자신이 무슨 행동을 하는지 의식하지 못한 상태로 범죄 행위를 저질렀다는 것이었다. 2006년 미국 대법원까지 올라갔던 클라크(Clark) 사건의 경우도, 용의자가 애리조나주 경찰관을 죽인 이유는 그가 연방요원을 사칭하며 자신을 음해하려는 외계인이라 믿었기 때문이었다는 것이었다.[5] 결과적으로 유죄로 판명됐지만, 만약 클라크의 주장대로 정신분열증이 그런 망상을 가져왔다는 것이 증명됐다면 이론적으로 그는 경찰관을 죽일 “의도”를 전혀 가지지 않았기에 무죄 처리가 될 수도 있었다. 그러면 브라운스타인 측의 의학전문가인 몬테 북스바움(Monte S. Buchsbaum) 교수가 제출한 정신분열증의 결정적 의학 증거는 무엇이었을까? 그것은 ‘양전자 방사 단층촬영술(PET)’이라 불리는 첨단 뇌영상 진단법을 통해 찍은, 브라운스타인과 일반인을 비교한 두뇌 단면 영상이었다.[6]

그는 빨간색으로 표시된 영역들이 상대적으로 대사활동이 활발히 일어나는 곳이기 때문에 영상 윗쪽에 해당하는 두뇌의 전면 부분에 표시된 화살표들은 브라운스타인의 대뇌전두엽 부위의 두뇌 기능이 이 일반인에 비해 약화돼 있음을 보여준다고 주장했다. 전두엽 부분은 행동의 수행, 계획과 도덕적 판단 등의 기능을 관장한다. 따라서 그가 이 사건을 통해 체포되고 검사를 받기 이전에 평상시에는 모른 채 지니고 있던 두뇌 질환, 즉 정신분열증 탓에 전두엽 기능이 저하돼 결국 그를 범죄 행위로 몰고 갔다는 것이었다.

배심원단, 첨단 신경생물학 증거보다 상식판단을 받아들여

그는 빨간색으로 표시된 영역들이 상대적으로 대사활동이 활발히 일어나는 곳이기 때문에 영상 윗쪽에 해당하는 두뇌의 전면 부분에 표시된 화살표들은 브라운스타인의 대뇌전두엽 부위의 두뇌 기능이 이 일반인에 비해 약화돼 있음을 보여준다고 주장했다. 전두엽 부분은 행동의 수행, 계획과 도덕적 판단 등의 기능을 관장한다. 따라서 그가 이 사건을 통해 체포되고 검사를 받기 이전에 평상시에는 모른 채 지니고 있던 두뇌 질환, 즉 정신분열증 탓에 전두엽 기능이 저하돼 결국 그를 범죄 행위로 몰고 갔다는 것이었다.

배심원단, 첨단 신경생물학 증거보다 상식판단을 받아들여

뉴욕 마운트시나이 의대(Mount Sinai School of Medicine)의 정신과 교수였던 북스바움은 1997년에도 이에 못지 않게 큰 사건의 피고인 변론을 맡았던 경험이 있었다. 목욕 가운과 슬리퍼 차림으로 그리니치 빌리지를 배회하는 것으로 유명했던 마피아 두목 빈센트 기간테(Vincent Gigante)는 기소를 피하기 위해 정신질환을 위장하고 있다는 검찰의 의심을 받고 있었고, 북스바움은 기간테의 뇌영상을 증거로 제시하며 그가 치매를 겪고 있다고 주장했다.[7] 브라운스타인 재판에서 피고 측 의학전문가로 증언대에 선 북스바움은 “만약에 내가 아무런 사전정보 없이 이 뇌영상을 보았다면 이 사람은 성격의 급작스런 변화를 겪고 계획을 세우거나 행동에 대한 판단을 내리기 힘든 상태일 것이라고 진단할 겁니다”라고 증언했다. 뇌검사 사진이 브라운스틴은 절대로 계획을 세울 수 없었을 것임을 보여주느냐는 검찰의 반대심문에 그는 담담하게 “예”라고 답했다.[8] 반면 검찰 측은 상반되는 입장을 보였다.[9] 브라운스타인이 보인 사건 준비과정과 실행, 탈출과정, 그의 글과 인터뷰 내용 등의 모든 정황적 증거는 그가 의식적인 노력을 통해 범죄를 계획했음을 보여준다고 검찰은 주장했다. 그는 소방수 복장, 클로로포름 같은 여러 소품을 미리 온라인에서 주문했고, 특히 예전 여자 친구의 스토킹 문제로 사건 당일에 보호관찰관을 만나야 했으나 교묘하게 약속 일정까지 미루는 치밀함을 보였다. 또한 범행 동기도 뚜렷했다. 몇 년 전 자신을 해고한 <위민스 웨어 데일리> 잡지사와의 뷰티 섹션 편집자였던 전 여자 친구를 포함해 자신에게 모욕을 준 패션계 전체에 복수를 하기 위해서, 한때 같은 편집실에서 일했지만 서로 얼굴만 알고 지냈던 의 편집자 동료를 희생양으로 삼았다는 것이었다.

마침내 판결의 시간이 찾아왔고, 배심원들은 4시간도 안 되는 회의를 마친 뒤에 브라운스타인에게 유괴, 성적 학대, 절도, 강도 등 혐의로 유죄를 평결했다. 배심원들은 페트(PET)의 뇌영상이 어떤 정신질환을 보여주든 간에 그가 그것으로 인해 범죄를 의도하고 계획할 수 있는 능력까지 완전히 상실했다는 사실을 받아들일 수 없었다. 또한 몽유병 같은 상태에서 의식의 통제를 벗어나 자동적인 반응만으로 행해지는 범죄가 13시간이나 지속됐다는 것도 납득하기 힘들다는 것이었다. 범죄의 성격 자체가 범행 의도를 형성할 수 없는 사람이 행했다고 보기엔 너무나 정교하고 지속적이었다는 상식적인 판단이 결국 첨단 신경생물학의 분석을 법정에서 이긴 것이었다.

신경생물학적 발견을 법정에 적용하려는 ‘신경법학’

브라운스타인 사건은 일명 신경법학(neurolaw)이라 불리는 신생 학문 분야의 가능성과 한계를 적나라하게 드러내준다. 신경법학은 현대 신경생물학의 기술적 진보와 새로운 발견을 법적인 해석에 적용하려는 움직임이다.[10] 인지신경생물학, 철학, 사회심리학, 범죄학 등 주변 학문 분야와의 융합을 통해 유죄와 무죄를 가르고, 처벌의 경중을 정하며, 증인과 피고가 진실을 증언하고 있는지, 나아가 편견 없는 중립적인 배심원들이 선정되었는지 여부까지, 인간의 사고와 판단이 관련된 여러 법적인 문제를 신경생물학의 관점에서 고찰하고자 한다. 신경법학, 즉 ‘뉴로로’라는 용어는 신경생물학자이자 변호사였던 셔롣 테일러(J. Sherrod Taylor)가 1991년 논문에서 처음 쓴 표현으로, 몇 년 뒤 그가 재판에서 등장하는 의학용어와 신경생물학적 개념들을 변호사들에게 소개하기 위해 쓴 지침서의 제목으로도 쓰였다.[11] 오늘날 신경법학은 법조계의 가장 첨단을 걷는 최신 학문 분야의 하나로 이미 뚜렷하게 자리를 잡았다. 맥아더재단은 지난 2007년부터 3년 간 1000만 달러를 투자해 미국 전역 20여개 대학의 과학자와 법학자들을 아우르는 “법과 신경과학 프로젝트”를 시작했고, 이후 범위를 넓히며 프로그램을 활성화하고 있다.[12] 일례로, 펜실베이니아대학은 지난 4년 동안 법률, 교육, 철학, 윤리학 등 분야의 전문가들을 위한 “신경생물학 집중 훈련 과정”을 여름마다 운영하고 있다.[13] 이와는 별도로 위스콘신대학과 밴더빌트대학은 역사상 처음으로 ‘법과 신경과학’ 분야의 법학-철학 박사(J.D.-Ph.D.) 과정을 올해 가을부터 시작할 계획이다.[14] 각 학위를 따로 얻는 경우보다 훨씬 더 짧은 7년 가량의 기간에(최근 생물학 분야에서 박사학위(Ph.D.)를 받는 데 평균 6년, 법학 분야에서 박사학위(J.D.)를 받는 데 평균 3년이 걸리는 걸 감안할 경우), 법대와 신경생물학 분야에서 박사학위를 동시에 딸 수 있는 프로그램이다. 이처럼 신경생물학적 접근방법이 최근 법조계의 관심을 받는 이유는 무엇일까? 이는 현대 생물학, 의공학에서 이룬 눈부신 발전에 기반한 기능적 뇌영상(functional brain imaging) 기술을 통해 뇌의 활성도와 그 근저의 기능을 분석해 궁극적으로 ‘의식’의 문제에 대한 실마리를 얻을 수 있다는 믿음 때문이다.[15] 기능성 뇌영상 기술은 브라운스타인 사건에 등장한 양전자 방사 단층촬영술과 함께 기능적 자기공명 영상술(fMRI)로 대표되는데, 둘의 차이 중 하나는 앞엣것이 방사성 동위원소를 체내에 주입하는데 뒤엣것은 그럴 필요가 없다는 점이다. 이런 안전상의 이유로 특히 최근에 각광을 받는 기능적 자기공명 영상술은 어떤 정신적 작업을 수행할 때 어떤 뇌 부위의 신경세포들이 더 활발하게 활동하는지를 산소화된 혈액량을 측정함으로써 간접적으로 파악하는 기술이다. 피검사자가 원통형 기계 안에 누워 특정한 정신적 과제를 행하는 동안, 더 활발한 활동을 하는 신경세포들의 세포대사가 증가하고 그 세포대사량에 비례해 더 많은 산소가 소모되기 때문에 그 부위로 이동하는 산소화한 혈액의 양이 증가한다는 일련의 가정에 기반을 두고 있다. 대부분 경우에, 붉은색 계통으로 인위적인 영상 처리가 되는 부분은 산소화한 혈량이 높은, 즉 신경세포의 활동량이 상대적으로 높은 곳이고, 반대로 푸른색 계통으로 보여지는 부분은 산소화한 혈량이 낮은, 즉 신경세포의 활동이 낮은 곳이다. 다양한 변론의 근거로 등장하는 뇌영상 증거

따라서 이런 뇌영상을 법정 증거물로 도입하는 것은 특정 두뇌 영역의 기능적 장애가 그 사람의 사고와 행동에 뚜렷한 변화를 일으킬 수 있다는 신경생물학적 가정에 기반을 두고 있다. 두뇌 영역과 행동의 이런 연관성을 처음 암시해준 가장 대표적인 사례는 19세기 중반에 있었던 피니스 게이지(Phineas Gage) 사건이다.[16] 철로 노동자였던 게이지는 어느 날 작업 중에 끔찍한 사고를 당했다. 암석 폭파 작업 때 화약을 암석에 다져넣기 위해 쓰던 직경 3cm, 길이 1m가 넘는 철봉이 작업 중에 폭발과 함께 그의 목, 좌측 안구 뒤, 그리고 머리를 밑에서 위로 뚫고 지나간 것이었다. 다행히 그는 부상을 기적적으로 극복하고 장기간의 재활을 통해 거의 정상에 가까운 몸을 회복했지만, 모든 것이 정상으로 돌아간 것은 아니었다. 게이지의 치료를 담당했던 의사 존 할로우의 기록에 의하면, 끈질기고 열정적으로 계획을 수행하던 예전의 빈틈없던 모습은 사라지고 변덕스럽고 우유부단하며 주변 지인들에게 불손하기까지 한 유아적인 사람으로 갑자기 바뀐 것이었다. 게이지가 사건을 통해 큰 손상을 입은 좌측의 두뇌 전두엽 부분이 추론, 계획, 충동 억제, 도덕적 판단 같은 고차원의 사고 기능을 담당하고 있음은 이후 신경생물학의 발전으로 인해 알려지게 된다.

이처럼 특정 뇌 영역의 기능이 법적인 요소와 관련된 여러 유형의 사고나 행동을 관장할 수 있다는 신경법학의 전제를 바탕으로, 기능적 뇌영상은 점점 더 자주 현대 법정에서 증거로 등장하고 있다. 우선, 이미 예를 든 브라운스타인 사건의 경우처럼 범죄 의도를 부인함으로써 기소 자체를 피하려는 시도가 많이 있었다. 피고의 뇌에 큰 상처, 종양 또는 뇌기능에 영향을 줄 수 있는 종류의 질병이 있기 때문에 범행 당시에 의식적으로 범행 의도를 형성할 능력이 감쇄되어 있었다는 것을 기능적 뇌영상을 통해 보여주는 것이다. 잠을 자다가 아내를 목조른 뒤 12층 창문에서 떨어뜨려 죽이거나,[17] 지하철 앞으로 모르는 여인을 갑자기 밀어뜨려 죽인 사건의 경우[18] 모두 피고의 뇌에 기형적 문제가 있음을 근거로 면죄를 받으려 했다.

또 이와는 달리 뇌영상 자료는 피고의 형량 완화를 위한 목적으로도 쓰이고 있다. 일례로 고등학교 식당에서 동료 학생을 죽인 혐의를 받은 한 학생의 경우 뇌의 기형적인 문제를 보여줌으로써 형을 감량하고자 했다.[19] 마지막으로, 피고가 과연 처벌받아야 마땅할 만큼 독립적인 자유의지를 형성할 수 있는 능력이 있는지를 놓고 고민한 경우도 있다.[20] 11년에 걸친 항소 과정을 통해 미국 대법원까지 올라가며 사회적 반향을 일으킨 2005년의 한 사건에선 극악한 범죄를 저지른 18세 미만의 청소년들을 과연 사형에 처할 수 있는지의 문제를 놓고 공방이 벌어졌다. 청소년기엔 신경생물학적으로 아직 뇌의 발달 과정이 완성되지 않았기 때문에 외부 영향에 민감하고 미숙하며 무모한 판단을 내리기 쉽다는 증거들이 제출됐다. 하지만 논란의 여지가 많은 분야에서 신경생물학적 증거에 의한 판례를 남기는 걸 두려워한 대법원은 이 증거들에 대해 직접 언급을 배제한 채 청소년들은 자신의 행동을 완벽히 관장할 수 없다는 행동사회학적인 증거만을 근거로 인정해 피고들에게 무죄를 선고했다.

위의 예에서 볼 수 있듯이 법정에선 아직 신경생물학적인 이론이나 뇌영상에 주로 의거하여 법적인 판단을 내리는 데 상당한 거부감이 있는 상황이다. 이에 반해 현대 신경법학의 주창자들은 멀지 않은 미래에 더욱 정교화하고, 보편화할 뇌영상 기술이 현재의 거짓말탐지기를 대신해 무의식적인 편견이나 진실의 기술 여부까지 알려주고, 더 나아가 범죄 이후의 처벌보다 범죄의 예측과 방지에 초점을 맞춘 새로운 형태의 형법 체계를 형성하는 데 기여할 것임을 예언한다.[21]

뇌영상이 도덕판단과 행동동기까지 증언?

따라서 이런 뇌영상을 법정 증거물로 도입하는 것은 특정 두뇌 영역의 기능적 장애가 그 사람의 사고와 행동에 뚜렷한 변화를 일으킬 수 있다는 신경생물학적 가정에 기반을 두고 있다. 두뇌 영역과 행동의 이런 연관성을 처음 암시해준 가장 대표적인 사례는 19세기 중반에 있었던 피니스 게이지(Phineas Gage) 사건이다.[16] 철로 노동자였던 게이지는 어느 날 작업 중에 끔찍한 사고를 당했다. 암석 폭파 작업 때 화약을 암석에 다져넣기 위해 쓰던 직경 3cm, 길이 1m가 넘는 철봉이 작업 중에 폭발과 함께 그의 목, 좌측 안구 뒤, 그리고 머리를 밑에서 위로 뚫고 지나간 것이었다. 다행히 그는 부상을 기적적으로 극복하고 장기간의 재활을 통해 거의 정상에 가까운 몸을 회복했지만, 모든 것이 정상으로 돌아간 것은 아니었다. 게이지의 치료를 담당했던 의사 존 할로우의 기록에 의하면, 끈질기고 열정적으로 계획을 수행하던 예전의 빈틈없던 모습은 사라지고 변덕스럽고 우유부단하며 주변 지인들에게 불손하기까지 한 유아적인 사람으로 갑자기 바뀐 것이었다. 게이지가 사건을 통해 큰 손상을 입은 좌측의 두뇌 전두엽 부분이 추론, 계획, 충동 억제, 도덕적 판단 같은 고차원의 사고 기능을 담당하고 있음은 이후 신경생물학의 발전으로 인해 알려지게 된다.

이처럼 특정 뇌 영역의 기능이 법적인 요소와 관련된 여러 유형의 사고나 행동을 관장할 수 있다는 신경법학의 전제를 바탕으로, 기능적 뇌영상은 점점 더 자주 현대 법정에서 증거로 등장하고 있다. 우선, 이미 예를 든 브라운스타인 사건의 경우처럼 범죄 의도를 부인함으로써 기소 자체를 피하려는 시도가 많이 있었다. 피고의 뇌에 큰 상처, 종양 또는 뇌기능에 영향을 줄 수 있는 종류의 질병이 있기 때문에 범행 당시에 의식적으로 범행 의도를 형성할 능력이 감쇄되어 있었다는 것을 기능적 뇌영상을 통해 보여주는 것이다. 잠을 자다가 아내를 목조른 뒤 12층 창문에서 떨어뜨려 죽이거나,[17] 지하철 앞으로 모르는 여인을 갑자기 밀어뜨려 죽인 사건의 경우[18] 모두 피고의 뇌에 기형적 문제가 있음을 근거로 면죄를 받으려 했다.

또 이와는 달리 뇌영상 자료는 피고의 형량 완화를 위한 목적으로도 쓰이고 있다. 일례로 고등학교 식당에서 동료 학생을 죽인 혐의를 받은 한 학생의 경우 뇌의 기형적인 문제를 보여줌으로써 형을 감량하고자 했다.[19] 마지막으로, 피고가 과연 처벌받아야 마땅할 만큼 독립적인 자유의지를 형성할 수 있는 능력이 있는지를 놓고 고민한 경우도 있다.[20] 11년에 걸친 항소 과정을 통해 미국 대법원까지 올라가며 사회적 반향을 일으킨 2005년의 한 사건에선 극악한 범죄를 저지른 18세 미만의 청소년들을 과연 사형에 처할 수 있는지의 문제를 놓고 공방이 벌어졌다. 청소년기엔 신경생물학적으로 아직 뇌의 발달 과정이 완성되지 않았기 때문에 외부 영향에 민감하고 미숙하며 무모한 판단을 내리기 쉽다는 증거들이 제출됐다. 하지만 논란의 여지가 많은 분야에서 신경생물학적 증거에 의한 판례를 남기는 걸 두려워한 대법원은 이 증거들에 대해 직접 언급을 배제한 채 청소년들은 자신의 행동을 완벽히 관장할 수 없다는 행동사회학적인 증거만을 근거로 인정해 피고들에게 무죄를 선고했다.

위의 예에서 볼 수 있듯이 법정에선 아직 신경생물학적인 이론이나 뇌영상에 주로 의거하여 법적인 판단을 내리는 데 상당한 거부감이 있는 상황이다. 이에 반해 현대 신경법학의 주창자들은 멀지 않은 미래에 더욱 정교화하고, 보편화할 뇌영상 기술이 현재의 거짓말탐지기를 대신해 무의식적인 편견이나 진실의 기술 여부까지 알려주고, 더 나아가 범죄 이후의 처벌보다 범죄의 예측과 방지에 초점을 맞춘 새로운 형태의 형법 체계를 형성하는 데 기여할 것임을 예언한다.[21]

뇌영상이 도덕판단과 행동동기까지 증언?

하지만 이런 패러다임의 전환을 법정에 가져오기엔 현존하는 기능적 뇌영상 기술들이 극복해야 할 많은 논리적, 기술적 한계점들이 아직 존재하고 있다.[22] 이 가운데 가장 근본적인 것은 기능적 뇌영상술로 유추할 수 있는 특정 뇌영역의 신경세포 활성도를 어떻게 행동의 동기나 도덕적 판단과 같은 고차원적인 법적인 개념으로 연결시킬 수 있는가 하는 문제이다. 예를 들어 정신이상에 의거한 변론의 경우, 단지 도덕적 추론에 “관여하는” 뇌영역에 손상이 있다는 사실만으로 피고가 “스스로 행한 행위의 불법성을 인지할 능력을 지니지 못했다”는 결론을 내릴 수 있는가 하고 질문할 수 있다. 우선 국소적인 신경세포들의 전기생리학적 활동이 세포대사 활동으로, 그리고 궁극적으로 산소소비량으로 연결된다는 기능적 자기공명 영상술의 생물학적 가정이 얼마나 정확한 것인지 질문할 수 있다. 이런 뇌영상술 자체의 과학적인 신빙성과 해석의 문제는 차치하더라도, 그렇게 측정된 특정 뇌영역 신경세포들의 활동이 과연 그 사람의 도덕적 판단이나 행동의 동기, 계획 등에 직접적으로 “인과적인” 영향을 줄 수 있는지가 중요한 관건이 된다. 어떤 사람이 도덕적인 판단을 내리는 과정 중에 특정 뇌영역의 신경세포들이 더 많이 활성화한다는 단순한 ‘연관성’만으론, 과연 그 뇌영역이 도덕적 판단을 야기했는지 아니면 도덕적 판단의 결과로 그 영역이 활성화했는지, 심지어는 과연 두 현상에 정말 인과적 관계가 있는 것인지 함부로 단정할 수 없는 것이다. 뇌의 한 영역이 상황에 따라 여러 종류의 기능을 할 수 있고, 고차원적인 정신 기능은 많은 경우에 분산된 여러 뇌영역 간의 상호작용에 의해 이루어지기 때문에 한 영역의 저하된 기능을 다른 영역이 보상해 줄 수도 있다는 신경생물학적인 사실을 고려하면 그러한 인과관계를 증명하는 것은 더욱 힘들게 된다. 또한, 기능적 뇌영상에서 대조군으로 제시되는 ‘정상인’의 뇌영상은 사실 사람들 집단의 뇌에서 얻어진 통계적 평균치인 반면에, 실험군으로 비교되는 개개인의 두뇌는 크기나 모양 등의 해부학적 특징뿐 아니라 동일한 작업에 대해 각자 어떤 두뇌 영역을 어떤 방식으로 쓰는지에 대한 기능적인 면에서도 큰 변이를 보일 수 있다.[23] 따라서, 동일한 환경에서도 특정 뇌영역의 활성 정도에 대한 개인간 편차가 그룹간 편차보다 클 수 있다. 실제로는 사고 기능이나 행동 양상에 전혀 문제가 없는 사람이 뇌영상으로는 통계적인 평균치와 큰 차이를 보이는 것으로 잘못 해석될 가능성이 있는 것이다. 이런 개인간 편차는 또한 그 사람의 경험이나 연습에 의해 더욱 심화할 수도 있다. 예를 들어, 특정 정신적 과제를 경험과 훈련으로 인해 보통 사람보다 훨씬 더 효율적으로 처리할 수 있게 된 사람은 그만큼 정신적인 노력을 기울이지 않아도 되기 때문에 관련된 뇌영역이 활성화되지 않는 것으로 나타날 수도 있다. 이처럼 개개인의 두뇌는 나이나 경험 같은 시간적인 변수에 의해서도 큰 영향을 받는 반면에, 법정에 제출되는 피고의 뇌영상은 범행이 발생한 뒤 한참이 지나서 얻어지는 경우가 많다. 따라서 범행을 저지른 순간이나 직전의 피고의 뇌 활성 상태가 다른 정상인에 비해 어떤 차이를 보였는지의 인과적 연관성을 기능적 뇌영상으로 역추론해 내기가 더욱 힘들어지는 것이다. 신경생물학 증거가 지금 할 수 있는 것은

그럼 과연 법정에 선 신경생물학적 증거의 미래는 앞으로 어떻게 펼쳐질까? 이미 뇌영상 증거가 유용하게 사용되고 있는 분야 중 하나는 독성 화학물질 노출 등으로 입은 뇌의 물리적인 상처와 그로 인한 장애를 증명하는 것이다. 또한 앞서 예를 들었던 게이지 사건에서 그런 것처럼 두뇌에 큰 병변이 존재하고 그 병변이 생길 무렵부터 그 사람의 행동에 큰 변화가 있었을 경우엔 뇌영상 자료가 그 행동 변화의 원인을 확인하는 데 도움이 될 수 있다. 또한, 충동 억제 같은 구체적인 정신적 기능과 뇌영상에 나타나는 결손 사이에 뚜렷한 상관관계가 있음을 입증하는 자료들은 피고의 형사책임 정도를 경감하거나 또는 책임을 면제하는 용도로 쓰일 수 있을 것이다. 하지만 피고의 행동 분석이나 심리적, 사회적 임상 자료들과 함께 고려되지 않고선 기능적 뇌영상 자료들이 독자적으로 그런 목적으로 사용되기는 힘들 것이다. 급격하게 발전하는 신경생물학과 뇌영상 기술의 정확한 이해와 검증, 그리고 무엇보다 뇌과학이 설명하는 두뇌의 생물학적 기능이 과연 법정에서 엿보고자 하는 인간의 고차원적인 정신세계를 해석하는 데 어떤 역할을 할 수 있는지에 대한 양 분야 전문가들의 치열한 고민과 협력이 있을 때, 비로소 우리의 뇌는 믿을만한 증인으로서 떳떳하게 증언대에 설 수 있을 것이다.

[1] Hartocollis A, Writer Is Convicted in Sex Attack on Former Colleague. New York Times, May 24 (2007) [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Braunstein [3] Hartocollis A, Disease Drove Sex Attack, Defense Says. New York Times, April 30 (2007) [4] Dressler J, Understanding Criminal Law. 635-641, LexisNexis, 5th Ed. (2009) [5] Clark v. Arizona, 548 U.S. 735 (2006) [6] Ramsland K, The Twisted Tale of Peter Braunstein (http://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/sexual_assault/peter_braunstein/11.html) [7] Hartocollis A, Disease Drove Sex Attack, Defense Says. New York Times, April 30 (2007) [8] Hartocollis A, In Support of Sex Attacker‘s Insanity Plea, a Look at His Brain. New York Times, May 11 (2007) [9] Appelbaum PS, Law & Psychiatry: Through a Glass Darkly: Functional Neuroimaging Evidence Enters the Courtroom. Psychiatric Services 60:21-23 (2009)[[9]] [10] Belcher A, Sinnott-Armstrong W, Neurolaw. WIREs Cog. Sci. 1: 18-22 (2010) [11] Taylor JS, Neurolaw: Brain and Spinal Cord Injuries. West (1997) [12] The McArthur Foundation Research Network on Law and Neuroscience (http://www.lawneuro.org/index.php) [13] Penn Neuroscience Boot Camp (http://neuroethics.upenn.edu/index.php/events/neuroscience-bootcamp) [14] UW Dual Degree Program in Neuroscience and Law (http://npp.wisc.edu/program/Neuroscience%20&%20Law%20Dual%20Degree%20Track.pdf); Law and Neuroscience at Vanderbilt (http://www.vanderbilt.edu/neurolaw/jdphd.php) [15] Snead OC, Neuroimaging and the complexity of capital punishment, 82 N.Y.U. Law Review 1265, 1290-1293 (2007)[[15]] [16] Ratiu P. & Talos I. F. (2004). The tale of Phineas Gage, digitally remastered. N. Engl. J. Med. 351: e21-e21. (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm031024) [17] People v. Weinstein, 591 N.Y.S.2d 715 (N.Y. Sup. Ct. 1992) [18] People v. Goldstein, 786 N.Y.S.2d 418 (N.Y. Sup. Ct. 2004) [19] Oregon v. Kinkel, 56 P.3d 463 (Or. Ct. App. 2002) [20] Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005) [21] Greene J, Cohen J, For the law, neuroscience changes nothing and everything. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 359:1775-1785 (2004) [22] Greely HT, Prediction, Litigation, privacy, and property: some possible legal and social implications of advances in neuroscience. Neuroscience and the law: Brain, mind, and the scales of justice. New York: Dana Press (2004) [23] Jones OD, et al., Brain imaging for legal thinkers: a guide for the perplexed, 2009 Stan. Tech. L. Rev. 5, 12-14 (2009)

<한겨레 인기기사>

■ “그날 진돗개가 목줄을 끊고 도망가버렸다 얼마나 무서웠으면…”

■ 마트서 산 떠먹는 요구르트에 농약…50대 의식불명

■ “150cm 키가 장점이 될 수 있더라고요”

■ “김태희 쓰지마라” 일 우익단체 간부 체포

■ 제주도 미적대는새 ‘구럼비 발파’ 끝났다

하지만 더 큰 화젯거리는 피고 측 변호사가 브라운스타인의 무죄를 증명하고자 배심원단에 제시한 주장이었다.[3] 피고 측이 이미 범죄 행위를 저질렀음을 모두 인정한 상황이었기 때문에 많은 전문가들은 브라운스타인이 ‘정신이상에 의거한 면책 방어(insanity defense)’를 쓰리라고 예측하고 있었다. 그것은 한 마디로 정신병으로 인해 범죄자가 선악의 구분, 즉 자신이 저지른 범죄 행위의 ‘불법성’을 인지하지 못했기 때문에 완전히 면책을 받거나 적어도 형량을 줄여줘야 한다고 주장하는 변론이었다. 하지만 이런 예측과 달리 피고 측 변호사가 주장한 변론은 브라운스타인이 망상성 정신분열증(paranoid schizophrenia)이라는 정신질환을 앓아 애초부터 범죄를 저지르고자 하는 ‘범행의도’를 형성할 수 없었다는 것이었다. 미국 형법에서 형사책임을 증명하기 위해 검사 측에서 증명해야 하는 필수 요소는 ‘범행 의도’와 ‘범죄 행위’인데, 이미 행위가 입증되고 인정된 상황에서도 피고가 범죄행위를 저지를 목적을 지니지 않았음이 증명되면 구속을 피할 수 있다.[4] 어두운 숲에서 사냥을 하다가 나무나 동물인 줄 믿고 총을 쏴 사람을 죽인 이에게 살인죄를 물을 수 없는 것과 같은 이치인 것이다. 피고 변호사에 의하면, 브라운스타인은 기본적으로 무엇이 옳고 그른 행동인지 판단할 능력은 있었으나 정신분열증으로 인해 의식적으론 통제가 불가능한 환상의 상태에 빠졌고, 이후에 마치 몽유병을 꾸거나 비디오 게임을 하는 사람처럼 자신이 무슨 행동을 하는지 의식하지 못한 상태로 범죄 행위를 저질렀다는 것이었다. 2006년 미국 대법원까지 올라갔던 클라크(Clark) 사건의 경우도, 용의자가 애리조나주 경찰관을 죽인 이유는 그가 연방요원을 사칭하며 자신을 음해하려는 외계인이라 믿었기 때문이었다는 것이었다.[5] 결과적으로 유죄로 판명됐지만, 만약 클라크의 주장대로 정신분열증이 그런 망상을 가져왔다는 것이 증명됐다면 이론적으로 그는 경찰관을 죽일 “의도”를 전혀 가지지 않았기에 무죄 처리가 될 수도 있었다. 그러면 브라운스타인 측의 의학전문가인 몬테 북스바움(Monte S. Buchsbaum) 교수가 제출한 정신분열증의 결정적 의학 증거는 무엇이었을까? 그것은 ‘양전자 방사 단층촬영술(PET)’이라 불리는 첨단 뇌영상 진단법을 통해 찍은, 브라운스타인과 일반인을 비교한 두뇌 단면 영상이었다.[6]

뉴욕 마운트시나이 의대(Mount Sinai School of Medicine)의 정신과 교수였던 북스바움은 1997년에도 이에 못지 않게 큰 사건의 피고인 변론을 맡았던 경험이 있었다. 목욕 가운과 슬리퍼 차림으로 그리니치 빌리지를 배회하는 것으로 유명했던 마피아 두목 빈센트 기간테(Vincent Gigante)는 기소를 피하기 위해 정신질환을 위장하고 있다는 검찰의 의심을 받고 있었고, 북스바움은 기간테의 뇌영상을 증거로 제시하며 그가 치매를 겪고 있다고 주장했다.[7] 브라운스타인 재판에서 피고 측 의학전문가로 증언대에 선 북스바움은 “만약에 내가 아무런 사전정보 없이 이 뇌영상을 보았다면 이 사람은 성격의 급작스런 변화를 겪고 계획을 세우거나 행동에 대한 판단을 내리기 힘든 상태일 것이라고 진단할 겁니다”라고 증언했다. 뇌검사 사진이 브라운스틴은 절대로 계획을 세울 수 없었을 것임을 보여주느냐는 검찰의 반대심문에 그는 담담하게 “예”라고 답했다.[8] 반면 검찰 측은 상반되는 입장을 보였다.[9] 브라운스타인이 보인 사건 준비과정과 실행, 탈출과정, 그의 글과 인터뷰 내용 등의 모든 정황적 증거는 그가 의식적인 노력을 통해 범죄를 계획했음을 보여준다고 검찰은 주장했다. 그는 소방수 복장, 클로로포름 같은 여러 소품을 미리 온라인에서 주문했고, 특히 예전 여자 친구의 스토킹 문제로 사건 당일에 보호관찰관을 만나야 했으나 교묘하게 약속 일정까지 미루는 치밀함을 보였다. 또한 범행 동기도 뚜렷했다. 몇 년 전 자신을 해고한 <위민스 웨어 데일리> 잡지사와

브라운스타인 사건은 일명 신경법학(neurolaw)이라 불리는 신생 학문 분야의 가능성과 한계를 적나라하게 드러내준다. 신경법학은 현대 신경생물학의 기술적 진보와 새로운 발견을 법적인 해석에 적용하려는 움직임이다.[10] 인지신경생물학, 철학, 사회심리학, 범죄학 등 주변 학문 분야와의 융합을 통해 유죄와 무죄를 가르고, 처벌의 경중을 정하며, 증인과 피고가 진실을 증언하고 있는지, 나아가 편견 없는 중립적인 배심원들이 선정되었는지 여부까지, 인간의 사고와 판단이 관련된 여러 법적인 문제를 신경생물학의 관점에서 고찰하고자 한다. 신경법학, 즉 ‘뉴로로’라는 용어는 신경생물학자이자 변호사였던 셔롣 테일러(J. Sherrod Taylor)가 1991년 논문에서 처음 쓴 표현으로, 몇 년 뒤 그가 재판에서 등장하는 의학용어와 신경생물학적 개념들을 변호사들에게 소개하기 위해 쓴 지침서의 제목으로도 쓰였다.[11] 오늘날 신경법학은 법조계의 가장 첨단을 걷는 최신 학문 분야의 하나로 이미 뚜렷하게 자리를 잡았다. 맥아더재단은 지난 2007년부터 3년 간 1000만 달러를 투자해 미국 전역 20여개 대학의 과학자와 법학자들을 아우르는 “법과 신경과학 프로젝트”를 시작했고, 이후 범위를 넓히며 프로그램을 활성화하고 있다.[12] 일례로, 펜실베이니아대학은 지난 4년 동안 법률, 교육, 철학, 윤리학 등 분야의 전문가들을 위한 “신경생물학 집중 훈련 과정”을 여름마다 운영하고 있다.[13] 이와는 별도로 위스콘신대학과 밴더빌트대학은 역사상 처음으로 ‘법과 신경과학’ 분야의 법학-철학 박사(J.D.-Ph.D.) 과정을 올해 가을부터 시작할 계획이다.[14] 각 학위를 따로 얻는 경우보다 훨씬 더 짧은 7년 가량의 기간에(최근 생물학 분야에서 박사학위(Ph.D.)를 받는 데 평균 6년, 법학 분야에서 박사학위(J.D.)를 받는 데 평균 3년이 걸리는 걸 감안할 경우), 법대와 신경생물학 분야에서 박사학위를 동시에 딸 수 있는 프로그램이다. 이처럼 신경생물학적 접근방법이 최근 법조계의 관심을 받는 이유는 무엇일까? 이는 현대 생물학, 의공학에서 이룬 눈부신 발전에 기반한 기능적 뇌영상(functional brain imaging) 기술을 통해 뇌의 활성도와 그 근저의 기능을 분석해 궁극적으로 ‘의식’의 문제에 대한 실마리를 얻을 수 있다는 믿음 때문이다.[15] 기능성 뇌영상 기술은 브라운스타인 사건에 등장한 양전자 방사 단층촬영술과 함께 기능적 자기공명 영상술(fMRI)로 대표되는데, 둘의 차이 중 하나는 앞엣것이 방사성 동위원소를 체내에 주입하는데 뒤엣것은 그럴 필요가 없다는 점이다. 이런 안전상의 이유로 특히 최근에 각광을 받는 기능적 자기공명 영상술은 어떤 정신적 작업을 수행할 때 어떤 뇌 부위의 신경세포들이 더 활발하게 활동하는지를 산소화된 혈액량을 측정함으로써 간접적으로 파악하는 기술이다. 피검사자가 원통형 기계 안에 누워 특정한 정신적 과제를 행하는 동안, 더 활발한 활동을 하는 신경세포들의 세포대사가 증가하고 그 세포대사량에 비례해 더 많은 산소가 소모되기 때문에 그 부위로 이동하는 산소화한 혈액의 양이 증가한다는 일련의 가정에 기반을 두고 있다. 대부분 경우에, 붉은색 계통으로 인위적인 영상 처리가 되는 부분은 산소화한 혈량이 높은, 즉 신경세포의 활동량이 상대적으로 높은 곳이고, 반대로 푸른색 계통으로 보여지는 부분은 산소화한 혈량이 낮은, 즉 신경세포의 활동이 낮은 곳이다. 다양한 변론의 근거로 등장하는 뇌영상 증거

하지만 이런 패러다임의 전환을 법정에 가져오기엔 현존하는 기능적 뇌영상 기술들이 극복해야 할 많은 논리적, 기술적 한계점들이 아직 존재하고 있다.[22] 이 가운데 가장 근본적인 것은 기능적 뇌영상술로 유추할 수 있는 특정 뇌영역의 신경세포 활성도를 어떻게 행동의 동기나 도덕적 판단과 같은 고차원적인 법적인 개념으로 연결시킬 수 있는가 하는 문제이다. 예를 들어 정신이상에 의거한 변론의 경우, 단지 도덕적 추론에 “관여하는” 뇌영역에 손상이 있다는 사실만으로 피고가 “스스로 행한 행위의 불법성을 인지할 능력을 지니지 못했다”는 결론을 내릴 수 있는가 하고 질문할 수 있다. 우선 국소적인 신경세포들의 전기생리학적 활동이 세포대사 활동으로, 그리고 궁극적으로 산소소비량으로 연결된다는 기능적 자기공명 영상술의 생물학적 가정이 얼마나 정확한 것인지 질문할 수 있다. 이런 뇌영상술 자체의 과학적인 신빙성과 해석의 문제는 차치하더라도, 그렇게 측정된 특정 뇌영역 신경세포들의 활동이 과연 그 사람의 도덕적 판단이나 행동의 동기, 계획 등에 직접적으로 “인과적인” 영향을 줄 수 있는지가 중요한 관건이 된다. 어떤 사람이 도덕적인 판단을 내리는 과정 중에 특정 뇌영역의 신경세포들이 더 많이 활성화한다는 단순한 ‘연관성’만으론, 과연 그 뇌영역이 도덕적 판단을 야기했는지 아니면 도덕적 판단의 결과로 그 영역이 활성화했는지, 심지어는 과연 두 현상에 정말 인과적 관계가 있는 것인지 함부로 단정할 수 없는 것이다. 뇌의 한 영역이 상황에 따라 여러 종류의 기능을 할 수 있고, 고차원적인 정신 기능은 많은 경우에 분산된 여러 뇌영역 간의 상호작용에 의해 이루어지기 때문에 한 영역의 저하된 기능을 다른 영역이 보상해 줄 수도 있다는 신경생물학적인 사실을 고려하면 그러한 인과관계를 증명하는 것은 더욱 힘들게 된다. 또한, 기능적 뇌영상에서 대조군으로 제시되는 ‘정상인’의 뇌영상은 사실 사람들 집단의 뇌에서 얻어진 통계적 평균치인 반면에, 실험군으로 비교되는 개개인의 두뇌는 크기나 모양 등의 해부학적 특징뿐 아니라 동일한 작업에 대해 각자 어떤 두뇌 영역을 어떤 방식으로 쓰는지에 대한 기능적인 면에서도 큰 변이를 보일 수 있다.[23] 따라서, 동일한 환경에서도 특정 뇌영역의 활성 정도에 대한 개인간 편차가 그룹간 편차보다 클 수 있다. 실제로는 사고 기능이나 행동 양상에 전혀 문제가 없는 사람이 뇌영상으로는 통계적인 평균치와 큰 차이를 보이는 것으로 잘못 해석될 가능성이 있는 것이다. 이런 개인간 편차는 또한 그 사람의 경험이나 연습에 의해 더욱 심화할 수도 있다. 예를 들어, 특정 정신적 과제를 경험과 훈련으로 인해 보통 사람보다 훨씬 더 효율적으로 처리할 수 있게 된 사람은 그만큼 정신적인 노력을 기울이지 않아도 되기 때문에 관련된 뇌영역이 활성화되지 않는 것으로 나타날 수도 있다. 이처럼 개개인의 두뇌는 나이나 경험 같은 시간적인 변수에 의해서도 큰 영향을 받는 반면에, 법정에 제출되는 피고의 뇌영상은 범행이 발생한 뒤 한참이 지나서 얻어지는 경우가 많다. 따라서 범행을 저지른 순간이나 직전의 피고의 뇌 활성 상태가 다른 정상인에 비해 어떤 차이를 보였는지의 인과적 연관성을 기능적 뇌영상으로 역추론해 내기가 더욱 힘들어지는 것이다. 신경생물학 증거가 지금 할 수 있는 것은

그럼 과연 법정에 선 신경생물학적 증거의 미래는 앞으로 어떻게 펼쳐질까? 이미 뇌영상 증거가 유용하게 사용되고 있는 분야 중 하나는 독성 화학물질 노출 등으로 입은 뇌의 물리적인 상처와 그로 인한 장애를 증명하는 것이다. 또한 앞서 예를 들었던 게이지 사건에서 그런 것처럼 두뇌에 큰 병변이 존재하고 그 병변이 생길 무렵부터 그 사람의 행동에 큰 변화가 있었을 경우엔 뇌영상 자료가 그 행동 변화의 원인을 확인하는 데 도움이 될 수 있다. 또한, 충동 억제 같은 구체적인 정신적 기능과 뇌영상에 나타나는 결손 사이에 뚜렷한 상관관계가 있음을 입증하는 자료들은 피고의 형사책임 정도를 경감하거나 또는 책임을 면제하는 용도로 쓰일 수 있을 것이다. 하지만 피고의 행동 분석이나 심리적, 사회적 임상 자료들과 함께 고려되지 않고선 기능적 뇌영상 자료들이 독자적으로 그런 목적으로 사용되기는 힘들 것이다. 급격하게 발전하는 신경생물학과 뇌영상 기술의 정확한 이해와 검증, 그리고 무엇보다 뇌과학이 설명하는 두뇌의 생물학적 기능이 과연 법정에서 엿보고자 하는 인간의 고차원적인 정신세계를 해석하는 데 어떤 역할을 할 수 있는지에 대한 양 분야 전문가들의 치열한 고민과 협력이 있을 때, 비로소 우리의 뇌는 믿을만한 증인으로서 떳떳하게 증언대에 설 수 있을 것이다.

[1] Hartocollis A, Writer Is Convicted in Sex Attack on Former Colleague. New York Times, May 24 (2007) [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Braunstein [3] Hartocollis A, Disease Drove Sex Attack, Defense Says. New York Times, April 30 (2007) [4] Dressler J, Understanding Criminal Law. 635-641, LexisNexis, 5th Ed. (2009) [5] Clark v. Arizona, 548 U.S. 735 (2006) [6] Ramsland K, The Twisted Tale of Peter Braunstein (http://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/sexual_assault/peter_braunstein/11.html) [7] Hartocollis A, Disease Drove Sex Attack, Defense Says. New York Times, April 30 (2007) [8] Hartocollis A, In Support of Sex Attacker‘s Insanity Plea, a Look at His Brain. New York Times, May 11 (2007) [9] Appelbaum PS, Law & Psychiatry: Through a Glass Darkly: Functional Neuroimaging Evidence Enters the Courtroom. Psychiatric Services 60:21-23 (2009)[[9]] [10] Belcher A, Sinnott-Armstrong W, Neurolaw. WIREs Cog. Sci. 1: 18-22 (2010) [11] Taylor JS, Neurolaw: Brain and Spinal Cord Injuries. West (1997) [12] The McArthur Foundation Research Network on Law and Neuroscience (http://www.lawneuro.org/index.php) [13] Penn Neuroscience Boot Camp (http://neuroethics.upenn.edu/index.php/events/neuroscience-bootcamp) [14] UW Dual Degree Program in Neuroscience and Law (http://npp.wisc.edu/program/Neuroscience%20&%20Law%20Dual%20Degree%20Track.pdf); Law and Neuroscience at Vanderbilt (http://www.vanderbilt.edu/neurolaw/jdphd.php) [15] Snead OC, Neuroimaging and the complexity of capital punishment, 82 N.Y.U. Law Review 1265, 1290-1293 (2007)[[15]] [16] Ratiu P. & Talos I. F. (2004). The tale of Phineas Gage, digitally remastered. N. Engl. J. Med. 351: e21-e21. (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm031024) [17] People v. Weinstein, 591 N.Y.S.2d 715 (N.Y. Sup. Ct. 1992) [18] People v. Goldstein, 786 N.Y.S.2d 418 (N.Y. Sup. Ct. 2004) [19] Oregon v. Kinkel, 56 P.3d 463 (Or. Ct. App. 2002) [20] Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005) [21] Greene J, Cohen J, For the law, neuroscience changes nothing and everything. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 359:1775-1785 (2004) [22] Greely HT, Prediction, Litigation, privacy, and property: some possible legal and social implications of advances in neuroscience. Neuroscience and the law: Brain, mind, and the scales of justice. New York: Dana Press (2004) [23] Jones OD, et al., Brain imaging for legal thinkers: a guide for the perplexed, 2009 Stan. Tech. L. Rev. 5, 12-14 (2009)

| |

■ “그날 진돗개가 목줄을 끊고 도망가버렸다 얼마나 무서웠으면…”

■ 마트서 산 떠먹는 요구르트에 농약…50대 의식불명

■ “150cm 키가 장점이 될 수 있더라고요”

■ “김태희 쓰지마라” 일 우익단체 간부 체포

■ 제주도 미적대는새 ‘구럼비 발파’ 끝났다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)