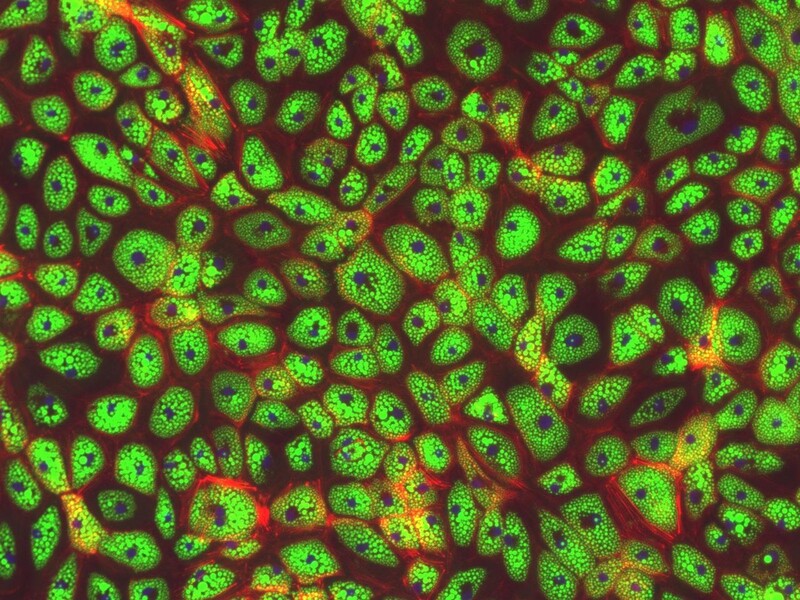

물고기 세포를 배양해 만든 연어로 요리한 스시. 와이드타입 제공

미국 캘리포니아주에 건설중인 식품생산 공장에서는 방문객들이 유리벽 너머에서 키워진 연어로 만들어진 스시를 맛볼 날이 머지않았다. 다만, 먹기 전에 연어가 헤엄치는 모습을 볼 수는 없다. 이 공장에서 만들어지는 연어 스시는 세포 배양 해산물이기 때문이다.

환경 오염과 기후변화로 대서양 연어 등 일부 해산물이 멸종위기에 놓이고 기존 탄소 과배출 어업 방식과 수송 체계에 대한 비판이 커지면서 이를 대체할 세포배양 해산물 생산 방식이 미래의 ‘기후변화 해결사’로 떠오르고 있다.

미국 샌프란시스코에 기반을 둔 세포 배양 해산물 스타트업인 와일드타입은 맥주 양조장처럼 생긴 시설에서 살아 있는 물고기에서 채취한 세포로 배양한 연어로 스시를 만든다. 2018년에 설립된 이 회사는 리어나도 디캐프리오와 아마존 창립자 제프 베이조스의 투자회사, 영화 <아이언맨>의 로버트 다우니 주니어의 투자회사 등으로부터 1억달러(1400억여원)를 투자받았다. 샌디에이고에서 세포배양 해산물 시설을 계획하고 있는 블루날루도 8460만달러(1200억여원)를 벤처투자자들로부터 유치했다.

캘리포니아주도 대체 단백질 연구에 500만달러(700억여원)를 투자했다. 자금은 캘리포니아주립대 버클리, 데이비스, 로스앤젤레스 등 3개 캠퍼스에 나눠진다.

현재 미국에서 식물성 해산물 제품은 전체 해산물 판매의 0.1%에 불과하다. 식물성 육류가 육류시장의 1.4%를 차지하고 있는 것에 견줘서도 미미하다. 하지만 이들 기업에 투자한 투자자들과 ‘생선 없는 물고기’를 옹호하는 사람들은 세포 배양 해산물이 물고기 남획, 수은과 미세플라스틱에 의한 건강 위협, 원산지 정보 불확실성 등 해산물 산업의 많은 문제를 해결할 방안이라고 주장한다. 남획과 기후변화로 멸종위기에 빠진 대서양 연어는 이제 더이상 합법적으로 낚시할 수 없다. 태평양 연안의 다른 종의 연어들도 멸종위기에 놓였거나 위험에 처해 있다.

세포배양 해산물은 스테인리스 스틸 탱크에서 실제 물고기 세포를 키워 만든다. 와일드타입 공동설립자인 심장전문의 아리에 엘펀베인은 “사용하는 세포는 실제로 디엔에이(DNA) 안에 프로그래밍된 대로 동물 몸속에서처럼 조직되고 자란다. 물고기가 야생에서 섭취하는 것과 동일한 영양소, 곧 단백질과 지방, 탄수화물, 미네랄이 들어 있다”고 말했다.

현재 와일드타입은 시식만 제공하고 있다. 회사는 자연산 스시를 먹을 때와 구별할 수 없을 정도로 비슷한 맛이 난다고 밝혔다. 영양 성분도 자연산과 비슷하지만 연구진은 구성을 좀더 인체에 유리하게 조정할 방법을 찾고 있다.

블루날루의 공동설립자 루 쿠퍼하우스는 “세포 배양 해산물 상업시설은 2027년께 (배양 해산물) 생산을 시작할 수 있을 것이다. 일반 소비용 배양 해산물을 생산하려면 미국 식품의약청 승인을 받아야 한다”고 말했다. 블루날루는 전체 비용과 산출에 대한 기술경제성 최근 분석에서 세포 배양 참치를 생선과 같은 가격으로 팔 때 똑같은 이윤을 올릴 수 있을 것으로 전망됐다고 밝혔다. 쿠퍼하우스는 “상업시설을 대규모로 운영하면 배양 참치를 생산한 첫 해에 75%의 총수익을 올릴 수 있다”고 덧붙였다.

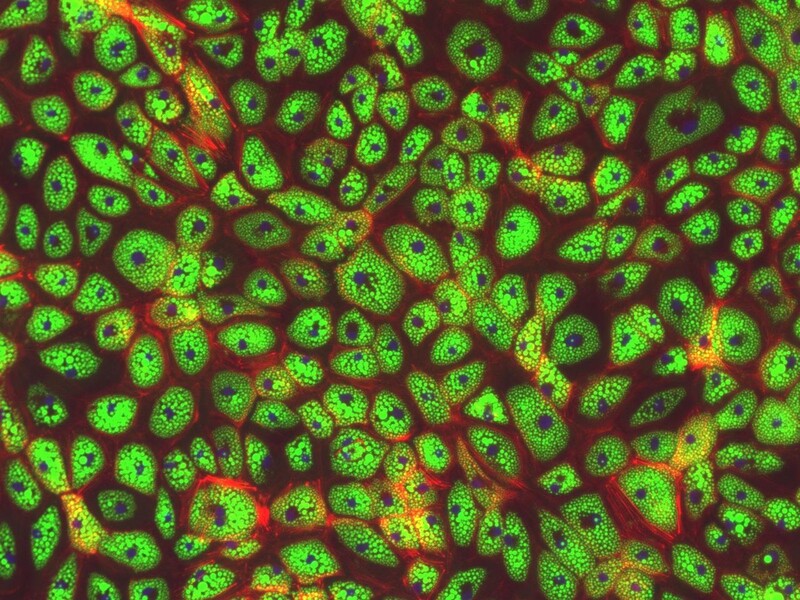

시식회에서 제공된 블루날루의 세포배양 방어 요리들. 블루날루 제공

하지만 일각에서는 세포 배양 해산물 생산에 대한 ‘장밋빛 전망’을 경계해야 한다는 목소리도 나온다. 캘리포니아주립대 산타 바바라 캠퍼스의 해양 생물학자 벤자민 핼펀은 “세포 배양 해산물 회사가 어업과 해양 보존에 변화를 가져올 것이라는 주장에 회의적”이라고 <가디언>에 말했다.

세포 배양 해산물이 성공하려면 맛과 질감, 영양성분이 최적화돼야 한다. 또한 가격 경쟁력이 있어야 하며 널리 이용할 수 있는 편의성도 고려돼야 한다. 핼펀은 “값비싼 또 하나의 식품 산업을 창출하는 데 그칠 가능성이 있다. (세포 배양 해산물은) 가장 저렴한 수준에서도 세계 대부분 사람들이 먹는 값싼 식품이 될 수 없을 것”이라고 주장했다.

이에 대해 쿠퍼하우스 블루날루 대표는 “현재 수산업은 선박, 석유, 대규모 운송에 기대고 있다. (세포 배양 해산물 생산은) 세계 공급망 문제를 해결하기 위한 방안일 수 있다”고 말했다.

이근영 기자

kylee@hani.co.kr