“시베리아·한국 호랑이 유전자상 거의 같은 종

시호테알린 산맥~백두대간 생태축 복원이 길”

시호테알린 산맥~백두대간 생태축 복원이 길”

국제 동물보호단체 보고서

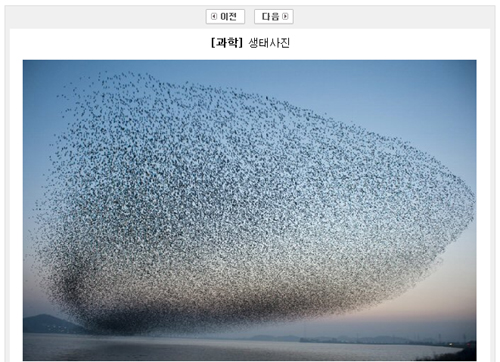

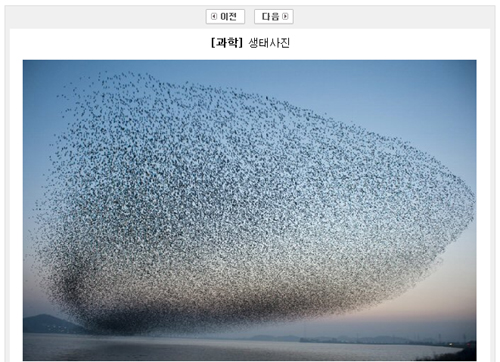

한반도에 호랑이가 돌아올 수 있을까? 숲이 파괴되면서 남한에 호랑이가 살아갈 공간이 사라졌지만, 호랑이 복원이 불가능하지만은 않다는 게 전문가들의 말이다.

‘한반도 호랑이 복원’을 위해 전문가들이 먼저 주목하는 곳은 러시아 ‘시호테알린 산맥 생태계’다. 이곳에는 현재 500마리 안팎의 시베리아호랑이가 살고 있다. 만약 이 지역 호랑이들이 이웃한 중국 ‘창바이산 생태계’에 남아 있는 10여 마리의 호랑이와 생태적으로 연결된다면, 북한을 통해 한반도로 호랑이가 돌아올 가능성이 열린다고 전문가들은 전망한다.

세계야생생물기금(WWF)과 야생동물보호협회(WCS) 등은 지난달 공동으로 내놓은 ‘창바이산 생태계의 호랑이 서식 가능 지역 확인’ 보고서에서 “창바이산 지역에 호랑이의 안정적인 서식 공간을 만들어 서식공간을 넓히는 것이 시베리아호랑이 보전의 핵심 과제”라고 지적한 것으로 7일 확인됐다. 창바이산 생태계는 중국 지린성, 헤이룽장성 지역으로, 과거 ‘한국호랑이’가 호령했던 곳이다. 보고서를 발표한 이들 단체는 중국 동북부에서 호랑이 보전 활동을 벌이고 있는 세계적 동물보호단체들이다.

시베리아호랑이는 유전학적으로 과거 한반도를 무대로 뛰어놀던 한국호랑이와 거의 흡사하다. 이항 서울대 교수(수의학)는 “아직 연구가 진행중이지만 지금까지 밝혀진 유전 데이터를 보면 한국호랑이와 시베리아호랑이는 거의 같은 종”이라고 말했다.(표 참조)

문제는 창바이산 지역의 호랑이들도 생태적인 위협에 시달리고 있다는 점이다. 이들 단체는 보고서에서 “창바이산 지역에 서식하는 호랑이는 10여마리뿐이라 안정적인 번식활동을 하지 못하는 것으로 파악됐다”고 전했다.

전문가들은 창바이산 지역 생태계에 훈춘, 왕칭 등 몇몇 핵심 서식 가능지역을 조성하고, 여기에서 이웃한 시호테알린 산맥 생태계와 연결하는 ‘생태통로’를 만든다면 이 지역의 호랑이를 구할 수 있다고 말한다. 실제, 비교적 안정적인 무리가 분포하는 시호테알린 산맥 지역의 호랑이가 중국 접경지역으로 왕래하는 흔적이 발견됐다고 동물보호단체들은 전했다. 호랑이는 다 자란 수컷의 경우 혼자서 서울보다 넓은 활동영역을 누비고 다닐 정도여서 생태계 연결이 불가능하지 않다.

이처럼 중국 동북부에 안정적인 규모의 호랑이 무리가 정착하면 백두대간을 통한 한반도의 호랑이 부활도 꿈만은 아니다. 최태영 국립환경과학원 연구사는 “남북한에 걸쳐 있는 백두대간은 중요한 생태축으로서 백두산을 정점으로 중국을 거쳐 러시아 시호테알린 산맥으로 이어진다”며 “이런 계획이 현실화하려면 이 지역에 국경을 맞대고 있는 북한·중국·러시아 등 각국 정부의 협력이 반드시 필요하다”고 말했다. 이와 관련해 녹색연합은 오는 9일 오후 1시 서울 정동 환경재단 레이첼카슨룸에서 <한겨레>와 환경부 후원으로 ‘한국호랑이 보존을 위한 토론회’를 열어, 관련 전문가들이 호랑이의 생태학적 복원을 논의하는 자리를 마련한다. 권오성 기자 sage5th@hani.co.kr

이처럼 중국 동북부에 안정적인 규모의 호랑이 무리가 정착하면 백두대간을 통한 한반도의 호랑이 부활도 꿈만은 아니다. 최태영 국립환경과학원 연구사는 “남북한에 걸쳐 있는 백두대간은 중요한 생태축으로서 백두산을 정점으로 중국을 거쳐 러시아 시호테알린 산맥으로 이어진다”며 “이런 계획이 현실화하려면 이 지역에 국경을 맞대고 있는 북한·중국·러시아 등 각국 정부의 협력이 반드시 필요하다”고 말했다. 이와 관련해 녹색연합은 오는 9일 오후 1시 서울 정동 환경재단 레이첼카슨룸에서 <한겨레>와 환경부 후원으로 ‘한국호랑이 보존을 위한 토론회’를 열어, 관련 전문가들이 호랑이의 생태학적 복원을 논의하는 자리를 마련한다. 권오성 기자 sage5th@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)