보편적 복지 스웨덴의 길

전국민 무상교육·의료에도 작년 4.8% 성장

재정 양호보수당 정권 들어섰지만

보편성 강조 ‘복지 틀’ 유지

국민59% “세금 더 내겠다”

전국민 무상교육·의료에도 작년 4.8% 성장

재정 양호보수당 정권 들어섰지만

보편성 강조 ‘복지 틀’ 유지

국민59% “세금 더 내겠다”

스웨덴 수도 스톡홀름에서 식품회사에 다니는 니클라스 밀팔크(36)는 전형적인 중산층에 속한다. 고졸 출신인 그의 월소득은 2만5000크로나, 박물관에서 일하는 아내의 월소득과 합치면 매달 4만3000크로나를 번다. 이 가운데 세금으로 31%를 떼고 나면 3만크로나를 손에 쥔다. 우리 돈으로 500만원이 조금 넘는 액수이지만, 1인당 국민소득이 한국보다 1.4배(구매력 평가 기준) 높은 스웨덴에서는 중간쯤 된다.

그는 소득의 3분의 1을 세금으로 내는 걸 대수롭지 않게 여긴다. 이 세금으로 4살과 6살짜리 두 자녀의 보육은 물론 가족의 의료, 연금까지 거의 모두 해결하기 때문이다. 아이들이 커도 18살까지는 매달 아동수당으로 1000크로나가 나온다. 아이들이 대학에 가면 교육보조금으로 매달 2500크로나가 지급된다. 그가 은퇴하면 세금을 떼고 매달 7000크로나를 연금으로 받는다. 그는 “휴가를 주로 외국에서 보내는 탓에 저축은 매달 2000크로나 정도밖에 못한다”면서도 “복지혜택을 많이 받기 때문에 세금을 더 내도 된다고 생각한다”고 말했다.

스웨덴은 1960~70년대 이후 가장 성공적으로 복지국가를 실현한 나라로 꼽힌다. 보편적 복지국가를 꿈꾸는 이들에게 오랫동안 선망의 대상이었다. 그러나 2006년 이후 두 차례 총선에서 보수당이 연거푸 승리하면서 보편적 복지모델의 한계를 지적하는 이들의 근거로 지목되고 있다. 특히 우리나라에서는 보수당의 집권을 스웨덴식 복지모델의 종언을 알리는 신호로 해석하는 이들의 공세가 심하다. 이명박 대통령은 지난해 12월22일 보건복지부 업무보고 때 “스웨덴 국왕이 ‘이런 형태의 복지는 시대에 맞지 않아 다소 후퇴를 해서라도 다시 체제를 만들려 한다’고 하더라”고 말한 바 있다.

그러나 스웨덴의 복지모델은 여전히 건재했다. 복지개혁을 추진하는 보수당도 스웨덴 복지모델의 근간이 유지되고 있다는 데 주저하지 않았다. 한스 린드블라드 재무부 차관은 <한겨레>와의 인터뷰에서 복지개혁의 기본방향은 “복지 수준을 낮추는 게 아니라 복지 누수를 줄이고 노동 인센티브의 왜곡을 방지하는 것”이라고 말했다. 그는 ‘보편적 복지’를 포기하고 ‘선별적 복지’를 지향하느냐는 질문에는 “모든 사람이 빈곤에 빠질 수 있다”며 “우리는 모든 사람의 안전을 보장하는 보편적 복지를 원한다”고 답했다.

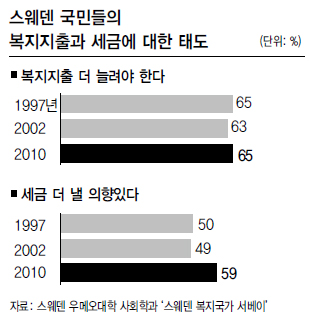

스웨덴 복지모델이 건재한 것은 무엇보다도 국민들의 지지가 높기 때문이다. 복지정책에 대한 국민들의 태도를 1981년부터 추적하고 있는 스테판 스발포르스 우메오대학 교수는 “지난해 조사에서도 스웨덴 국민들의 복지국가에 대한 지지도가 약화됐다는 증거는 전혀 없었다”고 말했다. 오히려 복지지출을 더 늘려야 한다는 응답이 2006년 63%에서 2010년 65%로 늘었고, 세금을 더 낼 의향이 있다는 사람도 49%에서 59%로 증가했다. 특히 의료와 연금, 노인요양을 위해 세금을 더 내겠다는 응답은 60%대에서 70%대로 높아졌다.

스웨덴은 무역의존도 70%라는 높은 개방도에서 보듯이 한국처럼 전형적인 시장경제체제를 갖고 있다. 하지만 보편적 복지를 통해 폭넓은 사회안전망을 갖춘 덕분에 삶의 질은 한국보다 월등하다. 그런데도 스웨덴 경제는 지난해 4.8% 성장했고, 재정수지도 경제협력개발기구(OECE) 회원국 중에서 가장 좋은 축에 든다. 성장과 분배가 균형을 이루고 있는 셈이다. 유하나 바르티아이넨 국가경제연구소 거시경제연구부장은 “스웨덴 복지모델은 복지지출이 많아도 이것이 경제생산성을 해치지 않고 오히려 촉진한다는 것을 증명한다”고 말했다.

스톡홀름/박현 기자 hyun21@hani.co.kr

스웨덴은 1960~70년대 이후 가장 성공적으로 복지국가를 실현한 나라로 꼽힌다. 보편적 복지국가를 꿈꾸는 이들에게 오랫동안 선망의 대상이었다. 그러나 2006년 이후 두 차례 총선에서 보수당이 연거푸 승리하면서 보편적 복지모델의 한계를 지적하는 이들의 근거로 지목되고 있다. 특히 우리나라에서는 보수당의 집권을 스웨덴식 복지모델의 종언을 알리는 신호로 해석하는 이들의 공세가 심하다. 이명박 대통령은 지난해 12월22일 보건복지부 업무보고 때 “스웨덴 국왕이 ‘이런 형태의 복지는 시대에 맞지 않아 다소 후퇴를 해서라도 다시 체제를 만들려 한다’고 하더라”고 말한 바 있다.

그러나 스웨덴의 복지모델은 여전히 건재했다. 복지개혁을 추진하는 보수당도 스웨덴 복지모델의 근간이 유지되고 있다는 데 주저하지 않았다. 한스 린드블라드 재무부 차관은 <한겨레>와의 인터뷰에서 복지개혁의 기본방향은 “복지 수준을 낮추는 게 아니라 복지 누수를 줄이고 노동 인센티브의 왜곡을 방지하는 것”이라고 말했다. 그는 ‘보편적 복지’를 포기하고 ‘선별적 복지’를 지향하느냐는 질문에는 “모든 사람이 빈곤에 빠질 수 있다”며 “우리는 모든 사람의 안전을 보장하는 보편적 복지를 원한다”고 답했다.

스웨덴 복지모델이 건재한 것은 무엇보다도 국민들의 지지가 높기 때문이다. 복지정책에 대한 국민들의 태도를 1981년부터 추적하고 있는 스테판 스발포르스 우메오대학 교수는 “지난해 조사에서도 스웨덴 국민들의 복지국가에 대한 지지도가 약화됐다는 증거는 전혀 없었다”고 말했다. 오히려 복지지출을 더 늘려야 한다는 응답이 2006년 63%에서 2010년 65%로 늘었고, 세금을 더 낼 의향이 있다는 사람도 49%에서 59%로 증가했다. 특히 의료와 연금, 노인요양을 위해 세금을 더 내겠다는 응답은 60%대에서 70%대로 높아졌다.

스웨덴은 무역의존도 70%라는 높은 개방도에서 보듯이 한국처럼 전형적인 시장경제체제를 갖고 있다. 하지만 보편적 복지를 통해 폭넓은 사회안전망을 갖춘 덕분에 삶의 질은 한국보다 월등하다. 그런데도 스웨덴 경제는 지난해 4.8% 성장했고, 재정수지도 경제협력개발기구(OECE) 회원국 중에서 가장 좋은 축에 든다. 성장과 분배가 균형을 이루고 있는 셈이다. 유하나 바르티아이넨 국가경제연구소 거시경제연구부장은 “스웨덴 복지모델은 복지지출이 많아도 이것이 경제생산성을 해치지 않고 오히려 촉진한다는 것을 증명한다”고 말했다.

스톡홀름/박현 기자 hyun21@hani.co.kr

스웨덴 국민들의 복지지출과 세금에 대한 태도

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)