미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 한 도서관. 학기 중에는 공부에 열을 올리는 학생들로 북적거리지만 방학이 시작된 지난 3일(현지시각)에는 한적했다. 한 학부모는 “여름방학에 미국의 학생들은 (대학 입시에 필요한) 교외활동을 채우느라 바쁘다”고 말했다. 쿠퍼티노/김지은 기자 quicksilver@hani.co.kr

‘논문, 출판, 봉사단체 설립, 앱 제작 기획, 미술 전시회….’ 한동훈 법무부 장관 딸의 ‘스펙’은 눈부시게 빛나지만 학벌을 세습하려는 한국 엘리트의 욕망과 글로벌 스펙 착취 산업의 그림자가 어른거린다. 이 복마전의 민낯과 그 밑바닥에 꿈틀거리는 불안을 세 차례에 걸쳐 짚어본다.

‘글로벌 스펙 산업’의 공급망을 따라 미국 새너제이와 한국 강남, 케냐와 파키스탄을 돌아 왔다. 값은 ‘부르는 대로’인 미국 대학 입시 컨설팅, 수업료만 연간 4500만원(채드윅 고등학교 과정 기준)에 이르는 한국의 국제학교, 저소득 국가의 지식인을 동원한 논문 대필에 이르기까지. 세계적인 스펙 공급망 곳곳 막대한 부모의 돈이 오갔다. 산업은 불법과 합법 사이에 위태롭게 자리잡았고 학문의 원칙은 허물어졌다.

불편한 여정의 끝자락, 여전히 질문은 남는다. 이 기괴한 산업을 낳은 수요의 정체다. ‘대체 무엇이 스펙 산업을 낳고 키웠는가.’ 욕망, 선망 혹은 좌절이 향하는 대상은 궁극적으로 미국 대학 학위로 인증되는 ‘글로벌 엘리트’다. 2022년 한국 사회에서 글로벌 엘리트가 품은 의미를 전문가들의 설명과 통계, 그동안의 연구들을 바탕으로 짚어본다.

외국 대학 학위는 ‘세계의 인재’ 증명일 뿐 아니라 ‘한국의 엘리트’가 되는 코스로 자리잡았다. 대기업 관리자들의 학력은 그 단면이다. <한겨레>가 2021년 12월 말 기준 시가총액 상위 30대 기업을 살펴보니, 사내이사 86명 중 33명(38.4%)이 해외 대학 졸업장(학사·석사·박사 포함)을 최종 학력으로 보유했다. 이 비중은 2001년 19.7%(132명 중 26명), 2011년 33%(88명 중 29명)에서 꾸준히 늘고 있다. 정부 고위공직자도 다르지 않다. <뉴스타파>는 지난달 16일 기준 윤석열 정부 장관(후보자) 17명 가운데 10명(58.8%)이 외국 석·박사 출신이며, 성인인 자녀 31명 가운데 12명(38.7%)이 해외 대학과 대학원에 진학했다고 보도했다.

해외 학위가 한국 엘리트의 조건이 된 배경에는 30년 남짓 한국 기업과 교육 정책이 쌓아온 ‘글로벌 엘리트’에 대한 추앙이 있다. 1994년 김영삼 당시 대통령은 대국민 신년사에서 “국민 한 사람 한 사람이 국제 경쟁의 주체임을 잊지 말아야 한다. 반드시 이겨야 한다”고 말했다. 같은 해 삼성은 ‘역사는 1등만을 기억합니다. 세계 일류’라는 구호를 담은 방송 광고를 시작했다. 물꼬가 터지자 흐름은 거세졌다. ‘지식기반 사회’(국민의 정부), ‘G20 세대’(이명박 정부), ‘창조경제와 창조 계급’(박근혜 정부) 등의 수사를 거치면서 국경을 넘나드는 글로벌 엘리트는 한국 사회를 이끄는 주인공의 자리를 꿰찼다.

미국 기술기업 등 일정한 분야에서 두각을 나타내기도 했지만, 초국적인 학위는 한국 안에서 더 큰 힘을 발휘했다. 김동춘 성공회대 교수(사회학)는 “만들어진 스펙을 통해 얻은 미국 학위 또한, 결국 대부분 ‘국내용’이라는 데 문제가 있다”고 짚었다. 한국 특유의 ‘시험 능력주의’는 학벌과 입사 등 몇 차례 시험 통과로 견고하게 평생의 지위를 보장한다. 학위를 통해 ‘글로벌 인재’로 인증받으면 크고 안정적인 지대를 얻기 유리한 사회다.

글로벌 인재가 한국 기업의 세계화 과정에서 담당한 역할을 부정할 수 없다. 다만 우려의 목소리가 있다. 글로벌 인재 담론을 분석한 논문 ‘무한경쟁 시대의 글로벌 인재 되기: 글로벌 인재 담론에 대한 비판적 담론 분석’(홍성현·류웅재, 2013)은 “글로벌 인재 담론이 표상하는 장밋빛 미래는 결국 사회의 극히 일부 구성원에 돌아갈 수밖에 없다”고 지적한다. 개인의 노력만으로 해결할 수 없는 세계화 시대의 노동 불안정성, 저임금 문제가 글로벌 엘리트라는 뛰어난 능력을 지닌 소수 개인에 대한 열망으로 감춰진다는 해석이다.

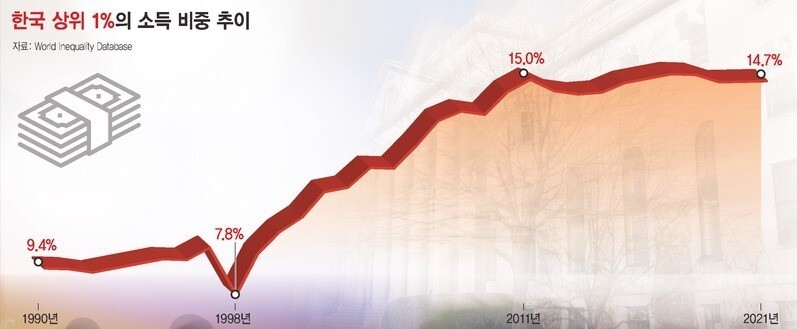

주인공의 자리에서 글로벌 엘리트는 점점 더 많은 자원을 끌어모은다. ‘세계 불평등 데이터베이스’(WID)를 보면, 1990년 미국 상위 1%의 소득 점유율은 14.7%였는데 2021년 19.1%까지 늘어났다. 한국의 경우 1990년 9.4%였던 상위 1%의 소득 점유율은 2021년 14.7%에 이른다.

소득의 편중은 불로소득인 자산과 달리 비판보다 선망의 대상이 된다. 대니얼 마코비츠 예일대 교수는 책 <엘리트 세습>에서 상위 1%의 경제적 독점이 자산뿐만 아니라 ‘폼 나는 직업’을 통해 이뤄진다고 밝혔다. 한국과 미국의 최상위 1% 소득 집단의 직업을 분석한 홍민기 한국노동연구원 선임연구위원은 “한국과 미국 공통으로 경영·관리자가 4분의 1 정도를 차지하고 있었고, 과학·공학자 등이 상당 부분을 차지하는 가운데 미국의 경우 금융인이나 변호사, 한국의 경우 의사가 최상위 1% 집단에 상당히 분포돼 있다”고 말했다. 모두가 선망하는 직업군이다.

한국은 ‘개인의 능력과 노력에 따라 보수의 차이가 클수록 좋다’는 입장이 66%에 이를 정도로

엘리트 계층에게 너그럽다.(한국리서치, 2018, ‘한국 사회 공정성 인식 조사’) 물론 능력이 학력과 직업 등으로 인증되어야 한다는 전제는 있다. 부를 지닌 상류층이라 할지라도 교육과 학위를 통해 사회가 인정하는 지대를 물려주는 일은, 엘리트 지위를 유지하기 위해 절박하다.

세계화와 함께 주인공의 자리에 놓였고, 능력주의와 함께 정당성을 인정받은 한국의 글로벌 엘리트는 다만 점차 개방성을 잃어가고 있다. 부모와 자녀의 소득을 분석한 최근의 연구들은 ‘한국 사회의 전반적인 세대 간 소득 이동성(부모와 자녀의 소득 계층이 달라질 가능성)은 비교적 높은 수준이지만 소득 상위 10%에서만큼은 부모와 자녀 소득이 눈에 띄게 강한 상관관계를 보인다’는 분석을 내놓는다.(경제·인문사회연구회, ‘소득 불평등 심화의 원인과 정책적 대응 효과 연구 2’, 2019년) 상위 10% 엘리트와 그 언저리의 세계에서만큼은 부모의 계층이 곧 자녀의 계층으로 공고하게 이어진다는 의미다.

‘글로벌 스펙 산업’의 여정에서 반복된 허탈함도 결국 이 모두가 상류층 부모와 자녀 ‘그들만의 리그’였다는 데 있다. 편법과 불법을 부추기는 입시 컨설팅은 수천만~1억원 넘는 돈을 요구하고 천문학적인 뒷돈이 오간 입시 범죄로 미국은 몸살을 앓기도 했다. ‘그들만의 리그’에 뛰어들려면 막대한 자원이 필요하다.

경제적·정치적·문화적 독점을 통해 갈수록 중요해지는 글로벌 엘리트의 자리, 그에 닿기 위해 필요한 막대한 부모의 자원은 그럴 수 없는 절대다수의 좌절로 이어진다. 김종영 경희대 교수(사회학과)는 “교육 문제에 있어 모두는 평균이 아니라 최고를 바라볼 수밖에 없다. 상층부를 점한 엘리트의 사회적 목소리와 영향력이 크다. 극소수인 그들을 바라보며 모두가 선망하고 동시에 좌절하게 된다”고 말했다. 그들만의 리그가 그들만의 문제로 끝나지 않는 이유다.

방준호 정환봉 기자

whorun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)