“저쪽에 가 봐라, 저기에도 한 무더기 피었더라!” 김비 제공

☞한겨레S 뉴스레터를 구독해주세요. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

마당을 갖고 싶던 때가 있었다. 내가 상상한 마당에는 꽃이 있었고, 평상이 있었다. 살평상이 아니라, 널평상이었다. 사람들도 빠지지 않았다. 사람들은 평상에 앉기 위해 앞으로 다가선 몸을 비틀어야 한다. 한쪽으로 몸을 틀어 엉덩이 먼저 들여놓아야 비로소 사람들에게 다가가는 사각의 자리.

그 좁은 자리에 너무 많은 사람이 모이면, 그때에는 한 다리씩 내려 끌어안듯 사람을 품 앞에 앉힌다. 몇몇은 앉았던 자리를 내어주고 일어선다. 일어선 사람들은 나이순이거나 성별순이었던 것 같은데, 기실은 마음순이었을 것이다. 먼저 마음을 쓴 사람이 자리를 내어주고 일어선다.

먼저 일어서는 누군가를 일어서지 못하게 붙잡아 제 무릎에 앉히기도 한다. 다 자란 덩치 큰 놈이 할머니 무릎에 앉기도 하고, 초등생 아이가 아빠를 무릎에 앉히기도 한다. 아빠가 등짝을 맞을 때까지 아이는 잠깐 어른을 무릎에 앉힌 경험을 한다. 아이의 마음이 자란다. 누가 앉고, 누가 서고, 누가 자라는지는, 마음순이다.

지난봄, 제주를 걷다가 메밀꽃 무더기를 만났다. 그중 꽃 한 송이를 자세히 봤다, 오래 봤다. 김비 제공

그때 내가 갖고 싶었던 것이 마당이 아니라, 정원일지도 모른다는 깨달음을 얻은 건 얼마 되지 않았다. 어느 정도 나이를 먹어서였을 것이다. 내가 상상한 그곳에는 오직 꽃들로만 가득 채우고 싶었다. 그 사이에, 자다 일어난 맨몸으로 원피스 하나만 걸친 채 끝도 없이 오갈 수 있는 작은 길 하나면 충분하다고 생각했다. 어느샌가 누구와도 얼굴을 마주칠 필요 없는 담장을 빙 둘러치고 싶다는 생각까지 하고서, 바람에 일렁이는 꽃들을 혼자 보고 있는 풍경을 그려보았다. 고독하다고 느껴지진 않았다. 평화로운 느낌이었다. ‘향기롭구나’ 생각할 수 있는 그 마음만 소중할 것이라고 믿었다.

판타지로까지 가닿고 싶은 그곳에 왜 사람이 존재하지 않는지, 나는 모른다. 알지만 외면하거나 회피하고 싶은 마음이기도 할 것이다. 이기적인 마음이기도 하고 비겁함이기도 할 것이다. 간단히 알파벳 네개로 골라지는 유형 때문이기도 하다는데, 내가 적은 답과 나 사이에 서로 다른 뿌리를 지닌 망설임이 끼여 있다는 걸 나는 안다. 분석했다고 결론짓는 그 네 글자 알파벳마저 사이사이마다 무수한 글자들이 숨어 있을 것이다. 정체성을 핑계로 도망쳐왔다는 것도 맞고, 이기적인 아집이기 때문이라는 것도 맞고, 무책임이란 말도 맞을지 모른다. 끝까지 ‘사람’을 놓쳐서는 안 된다고 말하고 쓰고 외쳐놓고서, 내 가장 이상적인 정원 안에 아무도 들여놓고 싶지 않은 그 마음.

같이 살던 분을 떠나보내고, 복희씨는 지금 시골집에 혼자 산다. 복희씨의 자랑은 제대로 가꾼 적 없는 꽃 정원이다. 그러나 정원이라고 이름 붙이기에도, 마당이라고 하기에도 그곳은 어지럽고 지저분하기만 하다. 낡은 물건들이 여기저기 굴러다니고, 꽃들은 아무 데서나 제멋대로 자라고, 이 꽃들 이거 정리를 좀 해보자고 말해도 복희씨의 대답은 간단하다. “냅둬라, 거기서 핀 걸 어쩌냐?”

어느 봄날, 복희씨 집에 갔더니 새하얀 칼라꽃이 문 앞에 한가득 피어 있었다. 새하얗고 우아한 그 꽃은 웨딩홀에서나 볼 수 있는 건 줄 알았는데, 정원이라고도 할 수 없는 복희씨 집 마당에 수북했다. 이 꽃들이 이게 다 뭐냐고 물었더니, 복희씨는 모른다고 했다. 어느 날 보니 그렇게 번져가더라고 답하고는, 대야에 고인 빗물 한 바가지를 새하얀 칼라꽃 더미 위에 뿌렸다.

하필 그 집 마당에 칼라꽃이 핀 게 복희씨의 의도는 아니었음을 안다. 복희씨는 멍청하게도 씨앗을 흘렸거나 버렸는지 모른다. 더러운 진창 속에 이름도 모르는 싹이 피었을 때, 뭐가 됐든 물 한 바가지는 먹고 살아야지, 오다가다 물바가지를 그 자리에 뿌렸을 것이다. 칼라꽃들을 키운 것은 해와 달이고, 빛이고 어둠이고, 비와 바람일 것이다. 칼라꽃을 키운 것은 모두일 것이다. 보이지 않고, 없다고 믿고, 모르겠다고 말할 수밖에 없는 그것들이 힘을 모아 보살펴 키운 것.

여전히 복희씨는 그 마당을, 그 정원을 정리할 생각이 없다. 이게 복희씨가 상상한 인생 정원이었을까? 나는 모른다. 몰라도 상관없을 일이었다. 마을에 새로 생긴 가게에 놀러 가자며, 활짝 핀 칼라꽃을 민들레 꺾듯 뚝뚝 끊어 신문지에 둘둘 말아 집을 나서는 복희씨를 따라나설밖에는.

요즘 나는 일부러 시간을 내 사람들을 만난다. 언젠가 내 인생 정원에 초대할 사람들을 하나씩 꼽아가며 사귀는 중이다. 사람들을 만나며, 사람을 다시 배운다. 그동안 ‘안다’고 확신했던 믿음들을 대부분 버린다. 처음처럼, 사람을 배운다. 아무리 골똘히 생각해도 근사한 정원을 갖는 일은 불가능이지만, 그래도 이 사람들을 초대해야지, 같이 앉고, 누울 수 있는 제일 큰 평상을 만들어야지, 꿈을 꾼다. 기이하게도 거대한 평상 위를 데굴데굴 구르며 앉거나 눕고, 지난날들의 영상들을 스크린에 돌려 보며, 옛날 일을 이야기하고, 견뎌내고 이겨낸 우리를 말하고, 애썼다고 토닥이면서, 아무 데나 핀 꽃들 구경을 할 것이다.

아직 내 상상 속 인생 정원에는 사람이 없지만, 언젠가 사람들이 가득한 정원을 꿈꿀 수 있는 때가 오리라 믿으면서, 반드시 오리라 기대하면서, 오늘 내 곁에 없는 사람들을, 내 곁에 없는 정원을 끈질기게 그리고 가꾼다. 없는 아이들을 내 무릎에 앉히고, 책을 읽어주고, 누군가의 등짝을 때리면서, 모두의 마음이 같이 자라기를 바라면서.

안타깝게도 누군가의 인생 정원은 끝내 여기 이곳에서 완성되지 못하고 끝나버렸을 것이다. 그래도 그가 꿈꾼 정원의 풍경은, 보이지 않고, 이름도 없고, 모르겠다고 말하는 수밖에 없는 기억이나 시간 속 곳곳에 남아 있을 것이다. 그는 누군가를 향해 그런 정원을 말했을 것이고, 그 꿈을 말하는 순간 그가 지은 표정이나 미소를 누군가는 기억했을 것이고, ‘나도 인생 정원을 갖고 싶다’고 상상하게 했을 것이다.

우리는 생기는 중인 꽃들, 지금은 잠시 밤. 김비 제공

마당이든 정원이든 상관없다. 발코니 구석이든 식탁 옆이든 화분 하나든 두개든 이름이 다르고 자리만 다를 뿐이다. 우린 여전히 각자의 인생 정원을 키우고, 말하고, 언젠가 어딘가에서 꽃이 될 씨앗들을 퍼트리며 살아간다. 실현되었든 되지 않았든 살았든 죽었든 상관없다. 여긴 인생 정원의 진흙탕, 우린 생기는 중인 꽃들, 지금은 잠시 밤.

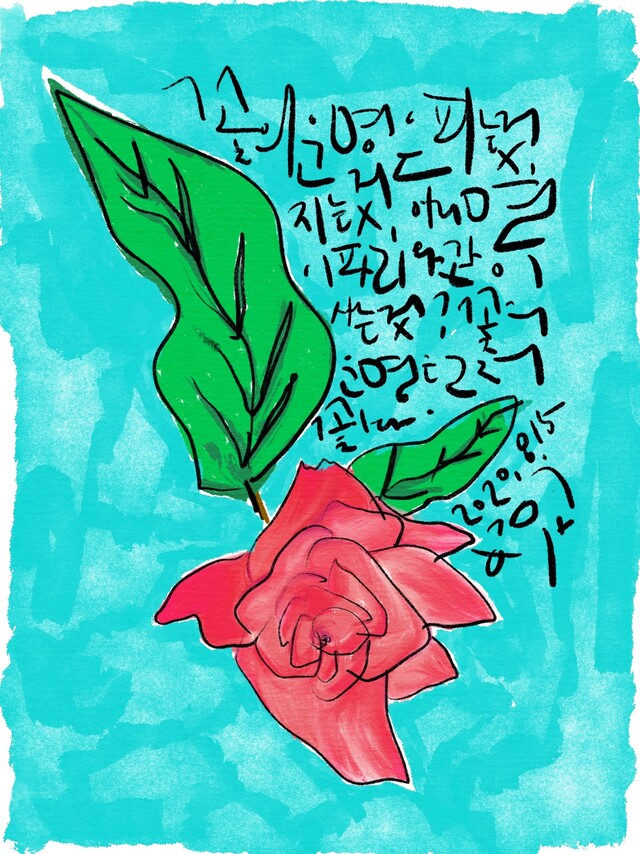

꽃의 운명은 피고 지는 것, 아니면 이파리와 사는 것. 그림 김비

50대에 접어들어 성전환자의 눈으로 본 세상, 성소수자와 함께 사는 사람들과 그 풍경을 그려보고자 한다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)