23일 오전 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령의 사저 앞에 지지자들이 매달아 놓은 노란 리본이 줄지어 걸려 있다. 사저 뒤편으로 노 전 대통령이 투신한 봉화산 ‘부엉이바위’가 보인다. 김해/연합뉴스

새벽 5시10분께 컴퓨터에 유서 남기고 봉화산으로

부엉이바위 오른뒤 “담배 있느냐” 경호과장과 대화

6시40분 투신…의식잃은채 병원 이송…9시30분 숨져

부엉이바위 오른뒤 “담배 있느냐” 경호과장과 대화

6시40분 투신…의식잃은채 병원 이송…9시30분 숨져

마지막 행적 재구성

노무현 전 대통령은 23일 새벽, 유서를 작성한 뒤 산에 올랐다. 이미 목숨을 끊기로 결심을 했던 것으로 보인다. 그가 세상에 남긴 마지막 말은, 봉하마을의 길을 걷는 사람을 가리키며 “저 사람이 누구지? 기자인가?”였다고 한다. 경찰 발표와 봉하마을 비서진, 병원 관계자 등의 말을 종합해, 노 전 대통령의 마지막 날을 재구성했다.

비가 곧 내릴 것처럼 잔뜩 흐린 23일 새벽, 노무현 전 대통령은 봉하마을 사저의 컴퓨터 앞에 앉았다. 지난해 2월 임기를 마치고 낙향한 뒤 세상을 향해 이야기할 때 사용하던 컴퓨터였다.

“너무 많은 사람들에게 신세를 졌다.” 노 전 대통령은 글을 써 내려가기 시작했다.

“아주 작은 비석 하나만 남겨라. 오래된 생각이다.” 마지막 부탁이 담긴 열네 문장짜리 유서의 마침표가 찍힌 시각은 5시21분.

노 전 대통령은 컴퓨터를 끄지 않았다. 누군가 볼 수 있도록, 화면에 마지막 글을 남긴 채 자리에서 일어섰다. 등산화를 신고 5시45분께 집을 나와, 봉화산 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 지난해 12월 형 노건평씨가 구속된 뒤부터 그는 낮에는 집 밖으로 나가지 않았다. 관광객이나 취재진의 눈에 띄지 않는 새벽에 가끔 봉화산을 올랐을 뿐이다.

근접 경호를 맡은 이병춘 경호관만 뒤를 따랐다. 부인 권양숙씨나 비서진한테도 알리지 않았다. 노 전 대통령은 등산로를 따라 ‘부엉이바위’ 쪽으로 길을 잡았다. 부엉이바위는 봉수대로 쓰였다는 사자바위와 사찰인 정토원의 가운데쯤에 서 있다. 부엉이가 자주 앉는다고 해서 이런 이름을 얻었다. 해발 100m가량에 있고, 바위벽의 높이는 30m 남짓이다. 새벽에는 인적이 드물다. 부엉이바위에 올라서면 봉하마을이 한눈에 들어온다.

노 전 대통령은 부엉이바위에 올라 20분 가까이 머물렀다. “여기가 부엉이바위인데 요즘도 부엉이가 사는가?”라고 이 경호관한테 말을 건네기도 했다. 마을을 내려다보던 그는 이 경호관에게 “담배를 가지고 있느냐?”고 물었다. 이 경호관이 “없습니다. 가져올까요?”라고 답하자, 노 전 대통령은 “됐다”고 짧게 말했다. 노 전 대통령은 마을 쪽에서 한 사람이 걸어가는 것을 가리키며 “저 사람이 누구지? 기자인가?”라고 말했다. 이 경호관은 노 전 대통령이 가리키는 곳을 바라봤다.

그 순간, 바위에 앉아 있던 노 전 대통령은 몸을 일으켜 아래로 몸을 던졌다. 6시40분께였다. 불과 1~2m 떨어져 있던 이 경호관조차 손쓸 틈이 없었다. 이 경호관이 쫓아 내려갔을 때, 노 전 대통령은 머리 등 온몸에서 피를 흘리며 정신을 잃고 쓰러져 있었다. 이 경호관은 노 전 대통령을 업고 산을 뛰어 내려왔다.

경호원들은 경호차량을 이용해 7시께 봉하마을에서 5㎞쯤 떨어진 진영읍의 세영병원으로 노 전 대통령을 옮겼다. 손창배 세영병원 내과과장은 “병원에 도착했을 때 이미 의식을 잃고 위독한 상태였다”고 말했다. 30분 남짓 심폐소생술을 했으나 소용이 없었다.

7시35분께 노 전 대통령을 태운 응급차량은 50㎞가량 떨어진 양산시 부산대병원으로 향했다. 8시13분 부산대병원 응급센터에 도착했다. 미리 대기하던 의료진은 다시 심폐소생술을 시도했다. 그래도 노 전 대통령은 깨어나지 못했다. 백승완 양산 부산대병원장은 “인공호흡을 하면서 응급센터로 이송돼 왔으며, 도착 당시 의식은 없었고 자발적 호흡 역시 없었다”고 말했다. 의료진은 심폐소생술을 중단했다. 오전 9시30분이었다.

비가 곧 내릴 것처럼 잔뜩 흐린 23일 새벽, 노무현 전 대통령은 봉하마을 사저의 컴퓨터 앞에 앉았다. 지난해 2월 임기를 마치고 낙향한 뒤 세상을 향해 이야기할 때 사용하던 컴퓨터였다.

“너무 많은 사람들에게 신세를 졌다.” 노 전 대통령은 글을 써 내려가기 시작했다.

“아주 작은 비석 하나만 남겨라. 오래된 생각이다.” 마지막 부탁이 담긴 열네 문장짜리 유서의 마침표가 찍힌 시각은 5시21분.

노 전 대통령은 컴퓨터를 끄지 않았다. 누군가 볼 수 있도록, 화면에 마지막 글을 남긴 채 자리에서 일어섰다. 등산화를 신고 5시45분께 집을 나와, 봉화산 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 지난해 12월 형 노건평씨가 구속된 뒤부터 그는 낮에는 집 밖으로 나가지 않았다. 관광객이나 취재진의 눈에 띄지 않는 새벽에 가끔 봉화산을 올랐을 뿐이다.

근접 경호를 맡은 이병춘 경호관만 뒤를 따랐다. 부인 권양숙씨나 비서진한테도 알리지 않았다. 노 전 대통령은 등산로를 따라 ‘부엉이바위’ 쪽으로 길을 잡았다. 부엉이바위는 봉수대로 쓰였다는 사자바위와 사찰인 정토원의 가운데쯤에 서 있다. 부엉이가 자주 앉는다고 해서 이런 이름을 얻었다. 해발 100m가량에 있고, 바위벽의 높이는 30m 남짓이다. 새벽에는 인적이 드물다. 부엉이바위에 올라서면 봉하마을이 한눈에 들어온다.

노 전 대통령은 부엉이바위에 올라 20분 가까이 머물렀다. “여기가 부엉이바위인데 요즘도 부엉이가 사는가?”라고 이 경호관한테 말을 건네기도 했다. 마을을 내려다보던 그는 이 경호관에게 “담배를 가지고 있느냐?”고 물었다. 이 경호관이 “없습니다. 가져올까요?”라고 답하자, 노 전 대통령은 “됐다”고 짧게 말했다. 노 전 대통령은 마을 쪽에서 한 사람이 걸어가는 것을 가리키며 “저 사람이 누구지? 기자인가?”라고 말했다. 이 경호관은 노 전 대통령이 가리키는 곳을 바라봤다.

그 순간, 바위에 앉아 있던 노 전 대통령은 몸을 일으켜 아래로 몸을 던졌다. 6시40분께였다. 불과 1~2m 떨어져 있던 이 경호관조차 손쓸 틈이 없었다. 이 경호관이 쫓아 내려갔을 때, 노 전 대통령은 머리 등 온몸에서 피를 흘리며 정신을 잃고 쓰러져 있었다. 이 경호관은 노 전 대통령을 업고 산을 뛰어 내려왔다.

경호원들은 경호차량을 이용해 7시께 봉하마을에서 5㎞쯤 떨어진 진영읍의 세영병원으로 노 전 대통령을 옮겼다. 손창배 세영병원 내과과장은 “병원에 도착했을 때 이미 의식을 잃고 위독한 상태였다”고 말했다. 30분 남짓 심폐소생술을 했으나 소용이 없었다.

7시35분께 노 전 대통령을 태운 응급차량은 50㎞가량 떨어진 양산시 부산대병원으로 향했다. 8시13분 부산대병원 응급센터에 도착했다. 미리 대기하던 의료진은 다시 심폐소생술을 시도했다. 그래도 노 전 대통령은 깨어나지 못했다. 백승완 양산 부산대병원장은 “인공호흡을 하면서 응급센터로 이송돼 왔으며, 도착 당시 의식은 없었고 자발적 호흡 역시 없었다”고 말했다. 의료진은 심폐소생술을 중단했다. 오전 9시30분이었다.

노 전 대통령의 주검은 부산대병원 영안실에 안치됐다가, 이날 오후 6시30분께 다시 봉하마을로 옮겨졌다. 창원/최상원 기자, 황상철 기자 csw@hani.co.kr

노 전 대통령의 주검은 부산대병원 영안실에 안치됐다가, 이날 오후 6시30분께 다시 봉하마을로 옮겨졌다. 창원/최상원 기자, 황상철 기자 csw@hani.co.kr

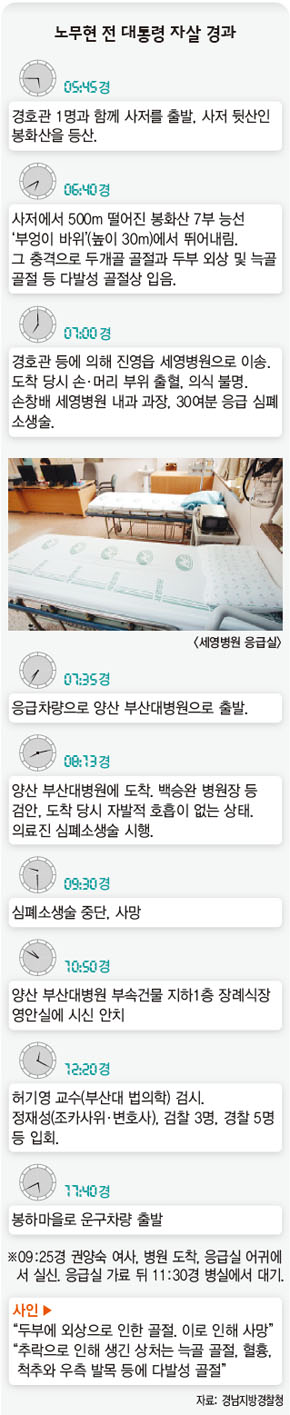

노무현 전 대통령 자살 경과

노 전대통령 투신 위치

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)