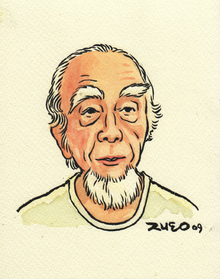

1972년 10월 도쿄 시내 프린스호텔에서 나란히 앉아 있는 김대중(오른쪽)씨와 김종충(왼쪽)씨. 그즈음 필자를 만난 김대중씨는 자신의 소학교(초등학교) 동창생인 김종충씨에게 ‘월급’을 받아 신문을 만들어 달라고 요청했다.

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 51

김대중 선생을 처음 만난 것은 앞서도 말한 바와 같이 그가 망명을 선언했던 1972년 섣달 어느날이었소이다. 그분께서 사람을 시켜 나를 만나자고 한 것은 앞으로 신문을 낼 계획이니 힘이 되어 달라는 뜻이 아니었겠소이까. 둘 다 망명객으로 이국땅에 와 있는 처지요, 나는 얼마나 뜨겁게 그 일을 위해서라면 견마지로를 아끼지 않겠노라고 마음속에서 느꼈겠소이까. 나야 일본에 와서 겨우 책을 한 권 낸 것이 전부인, 말하자면 문필가로서는 걸음마를 하기 시작한 애송이 글쟁이에 불과하니, 설사 천하를 호령하는 대문장을 써서 세상에 발표했다 한들 그것이 무슨 뜻을 지닐 수가 있겠소이까.

그러나 내가 만일 박정희와 겨룬 끝에 권토중래를 기해 한때 일본으로 망명해 온 김대중 선생을 등에 업고 그의 입을 빌려, 비단 남쪽만이 아니라 남북을 아우르는 민족 전체를 향해 우리가 처한 현황을 말하고, 외세의 강요로 부당하게 분단의 고통 속에서 신음하고 있는 민족으로 하여금 그 굴레에서 벗어나게 하기 위해서는 이 길로 나가야 하지 않겠는가, 그 방향을 제시한다면, 그 한마디 한마디의 말이 얼마나 큰 힘을 발휘할 수 있겠소이까. 김 선생을 만나고 온 다음 나는 뛰는 가슴을 억제하면서 약속의 땅을 향해 바야흐로 홍해를 건너려 하는 모세와 김 선생의 모습을 겹쳐서 생각하면서 얼마 동안을 참으로 원대한 꿈속에서 나날을 보내고 있었소이다.

그러다 두번째로 김 선생을 만난 것이 언제였는지 기억은 확실치가 않으나, 장소는 배동호 그룹이 그의 영입을 위해 마련한 상당히 호화찬란한, 도쿄 한복판 간다의 4층짜리 빌딩이었소이다. 배동호 그룹과 김 선생의 협력관계는 어떠한 경로를 밟았는지는 알 수 없으나, 내가 그 사무실을 드나들 무렵에는 이미 성립되어 있었던 것이외다. 아무튼 그 빌딩 사무소에서 전날 영어를 씨부렁거렸다고 내게 맞대놓고 욕지거리를 퍼붓던 곽동의도 다시 만났고, 또 얼마 안 있어 ‘김대중 수석비서관’이라는 큼직한 명함을 들고 으스대며 다니게 되는 조활준, 또 김 선생의 소학교 동창이라는 것으로 측근을 자처하며 특권이나 되는 듯 행세하고 있던 김종충 등 여러 인물을 만나게 되었소이다.

그런 어느날 김 선생이 문을 열고 밖으로 나가는데 ‘곽’이 내 옆구리를 쿡 찌르면서 “저게 뭐 기독교인?” 하고 못마땅한 듯이 그를 턱으로 가리킵디다. ‘종교는 아편’이라는 식의, 어디서 ‘주서’들은 사회주의적 지식을 내게 피로한 것인데, 그 말을 들으면서 뭔가 불길한 생각이 듭디다. 이 사람들과 손을 잡는 것 말고 다른 선택은 없었을까. 김 선생이 가엽기도 하고 말이외다.

아무튼 그 사무소의 구성원들은 그래도 내가 존경심을 품고 대하던 배씨를 별도로 한다면 하나같이 함량미달의 인물들뿐이었으며, 망명을 선언한 김 선생이 과연 동지로 지내도 무방한 인물들인지 의심스러울뿐더러, 걱정스러웠소이다.

그런데 김 선생이 처음 만났을 때 얘기했던 신문에 대해서는 어떻게 하자는 것인지 일체 말이 없고, 약간 답답하기도 해서 어느날 물었소이다. 그 시점에서 나는 적극적으로 <민족시보>에 관여하고 있지는 않았소이다. “그때 말씀하시던 신문은 내실 겁니까?” “아, 내야지요.” “그럼 그 신문은 우리말 신문이겠지요?” “아니, 일본말이외다.” “누구에게 읽히는 것인데요?” “앞으로 나는 미국을 오가면서 활동을 개시하겠는데, 내 동향을 일본 국회의원 아무개, 아무개 선생들에게 읽힐 신문이외다.” 그러고는 내가 묻지도 않았는데 돈 얘기를 꺼내시더군요. “한달에 10만원은 지불하겠으니 내 소학교 동창생인 김아무개로부터 받아 생활비로도 쓰고 신문도 내 주시오.”

그 당시 김 선생이 분주히 일본 국회를 출입하면서, 우쓰노미야, 고노 등 자민당 안에서는 그래도 양식파라고 할 수 있는 약 10명가량의 ‘에이에이’(AA) 그룹에 많은 기대를 걸고 있다는 것은 나도 알고는 있었사외다. 그러나 그 몇 사람에게 읽히기 위해서 ‘신문’을 내라고 하니 내가 느끼는 실망이 어느 정도였겠는지 알 만하지 않소이까. 자기 측근이니 김아무개한테서 얼마씩 받아 생활도 하고 ‘신문’도 내라는 말은 내게 또 얼마나 모욕적으로 들렸겠소이까. 그때 내게는 김대중 선생과 손잡고 뛴다면 그 돈의 10배, 100배의 자금을 모을 수 있다는 자신감이 넘치고 있었소이다. 차라리 김 선생이 “내게 무슨 돈이 있겠나. 그렇지만 생명보험료로 한달에 5만원은 보장하겠으니 목숨 걸고 함께 뛰어주겠는가” 했다면, 내가 얼마나 감격의 눈물을 흘렸겠소이까.

정경모 재일 통일운동가

그 당시 김 선생이 분주히 일본 국회를 출입하면서, 우쓰노미야, 고노 등 자민당 안에서는 그래도 양식파라고 할 수 있는 약 10명가량의 ‘에이에이’(AA) 그룹에 많은 기대를 걸고 있다는 것은 나도 알고는 있었사외다. 그러나 그 몇 사람에게 읽히기 위해서 ‘신문’을 내라고 하니 내가 느끼는 실망이 어느 정도였겠는지 알 만하지 않소이까. 자기 측근이니 김아무개한테서 얼마씩 받아 생활도 하고 ‘신문’도 내라는 말은 내게 또 얼마나 모욕적으로 들렸겠소이까. 그때 내게는 김대중 선생과 손잡고 뛴다면 그 돈의 10배, 100배의 자금을 모을 수 있다는 자신감이 넘치고 있었소이다. 차라리 김 선생이 “내게 무슨 돈이 있겠나. 그렇지만 생명보험료로 한달에 5만원은 보장하겠으니 목숨 걸고 함께 뛰어주겠는가” 했다면, 내가 얼마나 감격의 눈물을 흘렸겠소이까.

정경모 재일 통일운동가

정경모 재일 통일운동가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)