1979년 10월 26일 김재규 중앙정보부장의 저격으로 시해당한 박정희 대통령의 영구차가 사흘 뒤 청와대 정문을 나와 영결식장으로 향하고 있다.(왼쪽·<보도사진연감>) 이듬해 필자는 박정희 이후의 한국과 한반도 문제를 전망한 <기로에 선 한국>(오른쪽)을 펴냈다.

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 69

글방 ‘씨알의 힘’을 차린 후 최초로 발간한 저서가 <기로에 선 한국>(미래사, 1980년 3월)이었는데, 이것은 박정희 암살을 계기로 앞으로 전개될 사태의 전망을 서술하고, 또 먼 미래에 대한 희망을 예언하는 내용을 담은 것이었소이다. 지금 이 책을 서고에서 찾아내 훑어보니, 상당히 장문의 후기가 눈에 띄어 그 내용을 간단히 소개해 보고자 하오이다. 그 당시의 심경이 여기에 반영되어 있다고 느끼는 까닭인데, 그 첫머리가 <요한복음> 9장에 나오는 눈먼 자(소경)가 실로암 못에서 빛을 보게 되는 얘기로 시작되고 있소이다.

‘예수께서 길을 가시다가 날 때부터 앞을 못 보는 소경을 만나셨는데, 제자들이 묻지 않소이까. “랍비여, 이 사람이 소경으로 태어난 것은 누구의 죄로 인한 것이오니까. 자기오니까, 그 부모오니까.” 예수께서는 “그한테서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하실 뿐이고, 아무의 죄도 아니라”고 대답하십니다. 그리고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고, 실로암 못에 가서 씻으라 하시니, 소경은 하라는 대로 실로암 못에 가서 눈을 씻어 빛을 보게 되었다.’

그때나 지금이나 나는 우리 한국은 실로암 못을 찾기 전의 소경이라고 생각하고 있소이다. 한국의 민중이 분단의 괴로움 속에서 신음하고 있는 것은 누구의 죄 때문일까. 자신들의 죄인가, 조상들의 죄인가.

물론 한국인들에게 “베옷을 입고 재에 앉아 회개해야 될 만한 죄”(루가 10:13)가 없었다고는 말할 수 없을 테지요.

함석헌 선생의 말씀마따나, 날씨가 좋으면 오늘은 미군의 폭격기가 북한에다 폭탄을 퍼붓기에 알맞은 날씨라고 좋아 날뛰는 따위의, 참말로 하늘을 두려워해야 할 죄도 짓지 않았소이까. 외세에 빌붙어 그들이 시키는 대로 동족을 원수로 여겨온 무지막지한 죄도 없었다고는 말할 수 없겠지요.

그렇다고는 하나 한국인을 괴롭히고 있는 분단의 질곡에는 다른 깊은 뜻이 감춰져 있는 것이 아닐까. 하늘의 뜻을 나타내기 위해 괴로움을 짊어지고 있는 실로암 못의 소경이 바로 오늘의 한국인이 아닐까 하는 생각을 오늘까지도 떨쳐버릴 수가 없는 바이외다.

역사학자 토인비는 새로운 문명을 창조하는 힘은 내적 프롤레타리아 고유의 속성이라고 말했소이다. 내적 프롤레타리아라는 것은 “거대한 제국 안에서 맨 밑바닥에 깔려 고통으로 신음하는 최하층 계급”을 말하는데, 이 정의에 가장 적절하게 들어맞는 것은 로마제국 안에서 박해를 받던 유대인이라고 토인비는 말하고 있소이다.

현재의 팍스 아메리카나(Pax Americana)를 만일 로마제국으로 비유한다면, 당시 갈릴리 바다의 어부들이야말로 오늘의 한국인이 아닐까 나는 느끼고 있소이다.

김구 선생께서는 “인류 사회는 새로운 생활원리의 발견과 실천을 요구하고 있는데, 이것이야말로 우리 민족에 부과된 천직이다”라고 말씀하셨고(<백범일지>), 또 꼭같은 내용의 메시지를 함석헌 선생께서는 한국인을 미천한 양치기 소년 다윗에 비유하시면서, 다윗의 승패에 전 이스라엘 백성의 운명이 달려 있었던 것처럼, 전 인류의 운명이 한국인의 양 어깨에 달려 있다고 말씀하셨소이다.(<뜻으로 본 한국사>) 이것은 꿈일 뿐일까. 하기야 “1960년 4월/ 우리는 검은 구름의 장막을 찢고/ 티없이 맑은 영원의 하늘을 보았다”던 신동엽도 가고, “구름 한 송이 없는 맑은 하늘”은 지금 보이지 않소이다. “지붕 덮은 쇠항아리/ 그걸 하늘로 알고” 오늘도 살고 있소이다. 그렇다고는 하나 꿈꾸는 작업을 우리가 중단할 수야 없지 않소이까. ‘한 송이의 국화꽃을/ 피우기 위하여/ 봄부터 소쩍새는/ 그렇게 울었나 보다/ 한 송이의 국화꽃을/ 피우기 위하여/ 천둥은 먹구름 속에서/ 또 그렇게 울었나 보다’

이 시는 물론 그 말썽 많은 시인 서정주의 것이나 나는 곧잘 이 시를 읊기도 하고, 또 이호섭 작곡의 ‘국화 옆에서’도 즐겨 부르고 있소이다.

피를 토하는 것 같은 소쩍새의 울음소리도, 먹구름 속에서 울리던 요란한 천둥소리도, 그리고 또 된서리 내린 간밤에 내가 잠을 이루지 못했던 것도 모두가 다, 한 송이 국화꽃의 노란 꽃잎을 이루게 하기 위한 것이었노라고, 나는 그렇게 믿고자 하는 바이외다.

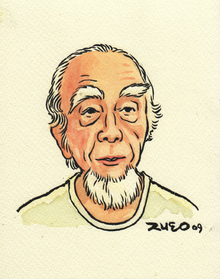

정경모 재일 통일운동가

이 시는 물론 그 말썽 많은 시인 서정주의 것이나 나는 곧잘 이 시를 읊기도 하고, 또 이호섭 작곡의 ‘국화 옆에서’도 즐겨 부르고 있소이다.

피를 토하는 것 같은 소쩍새의 울음소리도, 먹구름 속에서 울리던 요란한 천둥소리도, 그리고 또 된서리 내린 간밤에 내가 잠을 이루지 못했던 것도 모두가 다, 한 송이 국화꽃의 노란 꽃잎을 이루게 하기 위한 것이었노라고, 나는 그렇게 믿고자 하는 바이외다.

정경모 재일 통일운동가

김구 선생께서는 “인류 사회는 새로운 생활원리의 발견과 실천을 요구하고 있는데, 이것이야말로 우리 민족에 부과된 천직이다”라고 말씀하셨고(<백범일지>), 또 꼭같은 내용의 메시지를 함석헌 선생께서는 한국인을 미천한 양치기 소년 다윗에 비유하시면서, 다윗의 승패에 전 이스라엘 백성의 운명이 달려 있었던 것처럼, 전 인류의 운명이 한국인의 양 어깨에 달려 있다고 말씀하셨소이다.(<뜻으로 본 한국사>) 이것은 꿈일 뿐일까. 하기야 “1960년 4월/ 우리는 검은 구름의 장막을 찢고/ 티없이 맑은 영원의 하늘을 보았다”던 신동엽도 가고, “구름 한 송이 없는 맑은 하늘”은 지금 보이지 않소이다. “지붕 덮은 쇠항아리/ 그걸 하늘로 알고” 오늘도 살고 있소이다. 그렇다고는 하나 꿈꾸는 작업을 우리가 중단할 수야 없지 않소이까. ‘한 송이의 국화꽃을/ 피우기 위하여/ 봄부터 소쩍새는/ 그렇게 울었나 보다/ 한 송이의 국화꽃을/ 피우기 위하여/ 천둥은 먹구름 속에서/ 또 그렇게 울었나 보다’

정경모 재일 통일운동가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)