‘등록금 대책을 위한 시민사회단체 전국네트워크’ 소속 학생과 학부모들이 지난 8일 오후 서울 여의도 국회의사당 앞에서 “4대강 삽질할 돈으로 등록금을 인하하라”고 정부에 촉구하고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

[한겨레-참여연대·민변 공동기획] 서민입법이 희망이다

26살 대학 4학년 오씨 ‘등록금 빚에 매인 청춘’

보습학원·편의점 알바 뛰어도 상환하느라 허덕

학자금 신불자 7월까지 1만6천여명…대책절실

26살 대학 4학년 오씨 ‘등록금 빚에 매인 청춘’

보습학원·편의점 알바 뛰어도 상환하느라 허덕

학자금 신불자 7월까지 1만6천여명…대책절실

서울 ㅅ대 4학년인 오아무개(26)씨는 매달 14일과 22일이 두렵다. 이 두 날은 오씨가 5학기 동안 대출받은 학자금 2000여만원의 이자를 내야 하는 날이다. 오씨는 이날이 다가오면 하루에도 2~3번씩 통장 잔고를 확인하는 버릇이 생겼다. 잔고 부족으로 연체가 돼, 또다시 신용불량자가 될까봐 불안한 것이다.

집안 형편이 어려워 정부 보증 학자금 대출을 받은 그는 2년 동안 휴학을 하고 사무보조·건물청소·전단지 돌리기 등 닥치는대로 일을 했다. 하지만 대출 원리금과 다음 학기 등록금을 마련하기에는 역부족이었다. 결국 그는 지난 2007년 신용불량자가 됐다. 다행히 그해, 신용불량자로 전락한 채무자들의 회생을 돕는 ‘배드뱅킹’을 이용해 2000만원이 넘는 빚의 상환계획을 세우고 신용불량에서 벗어났다.

남들은 취업이다 유학이다 바쁘지만, 요즘 오씨의 하루는 ‘알바’로 채워진다. 오후 2시 학교 수업이 끝나면 늦은 점심을 먹고 부랴부랴 보습학원으로 향한다. 3시부터 밤 8시까지는 학원에서 초등학생들에게 수학을 가르치고, 밤 9시부터 새벽 2시까지는 편의점에서 일한다. 이렇게 해서 한 달에 110만원을 벌지만, 월세 20만원, 식비와 공과금 30만원, 차비와 휴대전화요금 10여만원, 여기에 대출 원리금 30여만원을 갚고 나면 손에 쥐는 돈은 10여만원뿐이다. 오씨는 “요즘은 평생 빚만 갚다 ‘알바 인생’으로 끝나면 어쩌나 걱정이 된다”고 쓴웃음을 지었다.

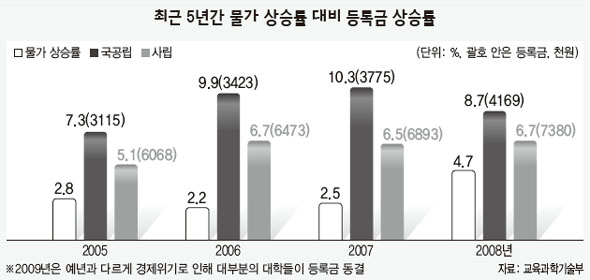

정부가 지난 2005년부터 시행해 온 정부 보증 학자금 대출을 받은 사람들 가운데는 오씨처럼 신용불량자가 된 사례가 적지 않다. 이상민 자유선진당 의원이 올해 교육과학기술부 국정감사에서 공개한 자료를 보면, 학자금 대출을 받은 뒤 6개월 이상 원금이나 이자를 연체해 신용불량자가 된 사람은 2006년 670명에서 2007년 3726명, 2008년 1만118명, 올 7월까지는 1만6721명으로 급증했다. 이처럼 ‘학자금 신용불량자’가 는 이유는 대출제도가 불합리하기 때문이다. 안진걸 참여연대 민생희망팀장은 “지금 제도는 ‘돈을 빌리는 순간’부터 이자가 발생하고, 자금을 민간 재원에서 마련하기 때문에 이자율도 6~7% 정도로 높다”며 “정해진 거치기간이 끝나면 취업 여부와 관계없이 원금과 이자를 동시에 갚아야 하기 때문에 취업난이 심각한 현실에서 신용불량자를 양산해 왔다”고 말했다.

교육시민단체들의 비판이 커지자 정부는 지난 7월 ‘취업 후 학자금 상환제’를 도입하겠다고 발표했다. 교과부는 “졸업 뒤 취업해 기준소득 이상을 벌면 원금과 이자를 최장 25년 동안 나눠 갚도록 하는 것이 핵심”이라고 홍보했다.

하지만 시행방안 마련을 위해 교과부와 기획재정부가 협의를 하는 과정에서 애초 안은 후퇴를 거듭했다. 기준소득은 올해 4인가족 1년 최저생계비(1596만원)에도 못 미치는 연 1500만원으로 정해졌고, 상환율도 초과소득의 20%로 높게 책정됐다. 졸업 뒤 4년 안에 상환이 시작되지 않으면 보증인을 세우고 일반대출로 전환하는 ‘강제 상환’방안까지 검토되고 있다.

교육시민단체들의 비판이 커지자 정부는 지난 7월 ‘취업 후 학자금 상환제’를 도입하겠다고 발표했다. 교과부는 “졸업 뒤 취업해 기준소득 이상을 벌면 원금과 이자를 최장 25년 동안 나눠 갚도록 하는 것이 핵심”이라고 홍보했다.

하지만 시행방안 마련을 위해 교과부와 기획재정부가 협의를 하는 과정에서 애초 안은 후퇴를 거듭했다. 기준소득은 올해 4인가족 1년 최저생계비(1596만원)에도 못 미치는 연 1500만원으로 정해졌고, 상환율도 초과소득의 20%로 높게 책정됐다. 졸업 뒤 4년 안에 상환이 시작되지 않으면 보증인을 세우고 일반대출로 전환하는 ‘강제 상환’방안까지 검토되고 있다.

김삼호 한국대학교육연구소 연구원은 “정부가 등록금 문제를 해결할 의지가 있다면, 기준소득은 2000만원 이상으로 올리고, 상환율을 영국·오스트레일리아처럼 10% 이하로 낮춰야 한다”며 “등록금 인상을 제한하는 ‘상한제’는 물론, 소득에 따라 등록금을 다르게 책정하는 ‘차등부과제’ 등도 함께 도입해야 한다”고 주장했다. 유선희 기자 duck@hani.co.kr

정부가 지난 2005년부터 시행해 온 정부 보증 학자금 대출을 받은 사람들 가운데는 오씨처럼 신용불량자가 된 사례가 적지 않다. 이상민 자유선진당 의원이 올해 교육과학기술부 국정감사에서 공개한 자료를 보면, 학자금 대출을 받은 뒤 6개월 이상 원금이나 이자를 연체해 신용불량자가 된 사람은 2006년 670명에서 2007년 3726명, 2008년 1만118명, 올 7월까지는 1만6721명으로 급증했다. 이처럼 ‘학자금 신용불량자’가 는 이유는 대출제도가 불합리하기 때문이다. 안진걸 참여연대 민생희망팀장은 “지금 제도는 ‘돈을 빌리는 순간’부터 이자가 발생하고, 자금을 민간 재원에서 마련하기 때문에 이자율도 6~7% 정도로 높다”며 “정해진 거치기간이 끝나면 취업 여부와 관계없이 원금과 이자를 동시에 갚아야 하기 때문에 취업난이 심각한 현실에서 신용불량자를 양산해 왔다”고 말했다.

김삼호 한국대학교육연구소 연구원은 “정부가 등록금 문제를 해결할 의지가 있다면, 기준소득은 2000만원 이상으로 올리고, 상환율을 영국·오스트레일리아처럼 10% 이하로 낮춰야 한다”며 “등록금 인상을 제한하는 ‘상한제’는 물론, 소득에 따라 등록금을 다르게 책정하는 ‘차등부과제’ 등도 함께 도입해야 한다”고 주장했다. 유선희 기자 duck@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)